2016年09月04日

◆未来塾(24) パラダイム転換から学ぶ 回帰から見える未来 前半

ヒット商品応援団日記No656(毎週更新) 2016.9.4.

第1回の「パラダイム転換から学ぶ」では日本の近世から近代への転換点である江戸から明治への変化について、その痕跡をもとに考えてみた。第2回ではそうした変化の源であり今日のライフスタイルの原型が作られた江戸の変化について考えてきた。そして、今回は戦後の大きな転換点であるバブル崩壊、昭和から平成へと向かう変化、最大の変化イデアル2つの回帰について考えてみることにした。

昭和から平成へのパラダイム転換

昭和から平成へ、そのパラダイム変化であるが、バブルが崩壊し、それまでの神話化した多くの価値観が崩れ去り、新たな価値観が突如として現れてきた。潰れないと言われてきた大企業神話、金融機関神話、狭い国土の日本にあっては値上がりすることはあっても値下がりすることはないという土地神話・・・・こうした神話がもろくも崩れ去るのだが、それでも1997年までは世帯収入は増えていた。しかし、1998年以降は逆に減少へと向かい始めた。当時の消費経済をデフレと呼んでいたが、パラダイム転換期の象徴としてあった。こうした混乱と停滯の中で生活者は立ち止まり、不確かな未来に向かうのではなく、「過去」へ、そして「私」という内なる世界へと回帰が始まる。多くのメディア、特に新聞メディアはそれを「失なわれた20年」と呼んでいた。そして、実は今日の日本の姿を予兆させるような転換点にもなっていた。1998年は生産年齢人口が減少に向かった年で、今日の人口減少時代のスタートとなった年であった。そうした転換を唯一指摘したのが堺屋太一さんであったが、当時は誰も見向きもしなかった。

昭和から平成へ、そのパラダイム変化であるが、バブルが崩壊し、それまでの神話化した多くの価値観が崩れ去り、新たな価値観が突如として現れてきた。潰れないと言われてきた大企業神話、金融機関神話、狭い国土の日本にあっては値上がりすることはあっても値下がりすることはないという土地神話・・・・こうした神話がもろくも崩れ去るのだが、それでも1997年までは世帯収入は増えていた。しかし、1998年以降は逆に減少へと向かい始めた。当時の消費経済をデフレと呼んでいたが、パラダイム転換期の象徴としてあった。こうした混乱と停滯の中で生活者は立ち止まり、不確かな未来に向かうのではなく、「過去」へ、そして「私」という内なる世界へと回帰が始まる。多くのメディア、特に新聞メディアはそれを「失なわれた20年」と呼んでいた。そして、実は今日の日本の姿を予兆させるような転換点にもなっていた。1998年は生産年齢人口が減少に向かった年で、今日の人口減少時代のスタートとなった年であった。そうした転換を唯一指摘したのが堺屋太一さんであったが、当時は誰も見向きもしなかった。

こうした時代の停滞感が横溢する雰囲気と共に、昭和から平成というパラダイム転換の中で、生活全般に変化を及ぼしたのは何かといえば、やはり「時間」の変化であろう。1980年代後半の都市においては「24時間化」がテーマとなっており、金融ビジネスを中心に地球時間という「無時間化」が進行していた。コンビニも24時間営業しており、眠らない街という表現もこの頃生まれた。昼夜の境目、更には季節感すら無くした時間生活であった。その時間感覚の病変は、バブル崩壊後の1990年代半ば以降、特にIT技術の進化と共に「不眠」、更には精神的な「鬱」という形で現れてきた。「不眠」を単純化して言えば、眠りのリズムをコントロールする体内時計が、社会(ビジネス)時間のスピードについていけなくなったことによる。この反作用としてライフスタイルに現れてきたのが、自然時間に沿ったスローフードであり、スローライフである。

こうした時間感覚、スピード感覚についていけない、いわば自己防衛的な心理環境が生まれていた。それは、”以前はそうではなかったという思い”という、過去やかっての自分を振り返る、そんな回帰心理である、

ところで10年ほど前にコンビニのヒット商品として「揚げパン」に注目が集まったことがあった。あの懐かしい学校給食の人気メニューの一つであったが、その「揚げパン」の主要な顧客はシニア世代ではなく、当時の中高生であった。思い出消費の一つであるが、若いティーンにも過去に遡った消費はある。それを「プチ思い出消費」と私は呼んでみたが、コンビニの人気定番商品の一つとなっている。そうした学校給食のコッペパンも冒頭の写真のようなお洒落なコッペパン専門店が街に出てきている。

勿論、懐かしい揚げパンやジャムパンだけでなく、あんコッペやシナモンコッペ、あるいは惣菜コッペにはトレンドとなっている「鯖コッペ」のようなものまで。つまり、「過去」を食べるだけでなく、焼きたてのふわふわコッペに「今」というトレンドを挟んで食べる、そんな進化した専門店がじわじわと増えている。

こうした慣れ親しんだ「過去」は団塊世代をはじめとした昭和を生きて来た生活者だけの現象ではない。若い世代にとってもある意味新鮮な感じ、Newsなものとして受け止められており、それを「昭和レトロ」といったキーワードで表現されている。例えば、この未来塾でも取り上げた若者の街、トレンドを発信する吉祥寺駅前にある写真のハモニカ横丁もそんな街の一つとなっている。戦後闇市の匂いをさせながら、猥雑感のある裏通りには昔ながらの店と共に、洒落た日本酒の立ち飲みショットバーもある。その横丁の主要顧客は昭和のシニア世代というより、若い平成世代となっている。残された「過去」の中に、新鮮な「何か」を感じとっているということである。

こうした慣れ親しんだ「過去」は団塊世代をはじめとした昭和を生きて来た生活者だけの現象ではない。若い世代にとってもある意味新鮮な感じ、Newsなものとして受け止められており、それを「昭和レトロ」といったキーワードで表現されている。例えば、この未来塾でも取り上げた若者の街、トレンドを発信する吉祥寺駅前にある写真のハモニカ横丁もそんな街の一つとなっている。戦後闇市の匂いをさせながら、猥雑感のある裏通りには昔ながらの店と共に、洒落た日本酒の立ち飲みショットバーもある。その横丁の主要顧客は昭和のシニア世代というより、若い平成世代となっている。残された「過去」の中に、新鮮な「何か」を感じとっているということである。

回帰現象を促す個人化社会

昭和の時代ぐらいまでは「家」という社会単位で受け継がれてきた常識、やり方や方法に基づいて日常行動や消費が行われてきた。今、そうした過去の常識、例えば「家庭の味」とか「しきたり」「慣習」といったことへの遡及&見直しが始まっている。特に、核家族化が進んだことによる「子育て」などは深刻な問題にもなっている。夫婦共稼ぎは当たり前の時代にあって、経験を積んだ祖母に保育を頼んだり、そんな保育をボランティアするシニア世代も出てきた。若い世代にとって徹底的に足りないのは「経験」という引き出しである。つまり、自分の中に、いつの間にか得た情報によって「作られてしまった」常識や習慣を見直してみようという気づきが生まれる。過去という古い経験など唾棄すべきと勝手に思い込んできたことへの見直しである。

大きく言えば、この気づきがいわゆる過去回帰現象といわれていることの本質である。既に、第1回の「パラダイム転換から学ぶ」の主要なテーマであった「洋」に振れたライフスタイルから「和」への回帰を始め、極論ではあるが「過去」あったものに「回帰」というキーワードをつければ、それはそれで一つの世界が出来上がってしまうほどである。例えば、時間軸から見ていくとブームとなった「昭和回帰」や「′60年代回帰」、あるいは最近ではライフスタイルの原型となっている「江戸回帰」といった具合である。

あるいは回帰を「場所軸」から見ていくと、ブームとなっている「京都や奈良観光」は「日本の歴史・文化回帰」ということになる。更には、生まれ育った「ふるさと回帰」、その先にあるのが古民家ブームとなる。

簡単に図式化してしまうと、こうした「時」「場所」、更に言うならば「人」や「テーマ」に沿って、商品開発やサービス開発が行われ多くのヒット商品が生まれてきている。私はこうした過去へと遡る消費を「思い出消費」と名付けたが、こうした回帰世界はもはや常態化した社会へと広がってきている。

つまり、「過去」は単に古いものとしてではなく、潜在的にはそこに未来の芽を見出す行為としてある。意識されないまま眠っていた無意識が、何かのきっかけによって思い出され、結果「思い出」となる。その延長線上に消費がある。今、東京を始めライブハウスは団塊世代を中心に満杯である。かくいう私も同じであるが、過去のオールデーズを聞くことによって、青春という元気さに触発される。つまり青春フィードバックという元気の未来を見出しているのである。一方、若い世代にとっては、横のネットワークからは得られない未知の新しさを感じるものであり、まさにOLD NEW(古が新しい)という未来だ。

回帰現象の構図

バブル崩壊後の混乱にあって、人も企業も希望や夢が持ち得なくなった時、あるいは実感できなくなった時、未来を見出すために過去やあるいは原点へと向かう。それは意識しての場合もあれば、無意識の場合もあるが、大きくは次の2つの回帰現象となって社会へと現れてきた。

1、歴史という過去への回帰

2、原点基本への回帰

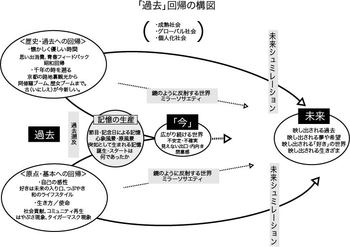

この2つの回帰の構図を図解すると次の図のようになる。

前述の吉祥寺ハモニカ横丁の昭和レトロは勿論「歴史過去回帰」現象の一つで、街から醸し出される雰囲気が心落ち着く優しい時間を提供してくれる生活世界のことである。そんな東京の下町レトロとして谷根千(谷中、根津、千駄木)というエリアを取り上げたことがあったが、周知のように今や一大観光地となっている。再開発が今なお進む東京にあって、林立する高層ビルの谷間や一角には規模は小さいものの、昭和の匂いがする町並みや商店街が残されている。

10数年ほど前になるが、京都の町屋に住みたいと、東京を離れ京都に移住する若者が増えたことがあった。あるいは、地方には築100年といった古民家も多く、住まいに、あるいは事務所にとリノベーションする若い世代も多くなった。柱や座敷、あるいは炊事場などに残された歴史の痕跡、

そこに住んでいた人や生活のぬくもりを感じさせてくれる、そんな優しい世界をレトロと呼んできた。このように回帰するとは過去や原点に帰ることによって見出す「未来」とは、映し出された過去であり、映し出された夢や希望であり、映し出された「好き」の世界であり、そして映し出された生きざまということになる。いわば、過去や原点をフックにして、未来をシュミレーションするということである。これが過去回帰の構図である。

消費の表舞台へと噴出した回帰現象

このように1990年代から続く過去回帰現象ではあるが、リーマンショックの翌年2009年には景気の後退・低迷さによるものと考えられるが、消費の表舞台へと一斉に出てきている。ちなみに日経MJによるヒット商品番付では次のような番付となっていた。

東横綱 エコカー、 西横綱 激安ジーンズ

東大関 フリー、 西大関 LED

東関脇 規格外野菜、西関脇 餃子の王将

東小結 下取り、 西小結 ツィッター

東西前頭 アタックNeo、ドラクエ9、ファストファッション、フィッツ、韓国旅行、仏像、新型インフル対策グッズ、ウーノ フォグバー、お弁当、THIS IS IT、戦国BASARA、ランニング&サイクリング、PEN E-P1、ザ・ビートルズリマスター盤CD、ベイブレード、ダウニー、山崎豊子、1Q84、ポメラ、けいおん!、シニア・ビューティ、蒸気レスIH炊飯器、粉もん、ハイボール、sweet、LABII日本総本店、い・ろ・は・す、ノート、

当時のブログに、私は「過去」へ、失われた何かと新しさを求めて」というタイトルをつけた。そして、2009年を、大仰に言うならば、戦後の工業化・近代化(都市化)によって失われたものを過去に遡って取り戻す、回帰傾向が顕著に出た一年であった。しかも、2009年の最大特徴は、数年前までの団塊シニア中心の回帰型消費が若い世代にも拡大してきたことにある。

復刻、リバイバル、レトロ、こうしたキーワードがあてはまる商品が前頭に並んでいる。花王の白髪染め「ブローネ」を始めとした「シニア・ビューティ」をテーマとした青春フィードバック商品群。1986年に登場したあのドラクエの「ドラクエ9」は出荷本数は優に400万本を超えた。居酒屋の定番メニューとなった、若い世代にとって温故知新であるサントリー角の「ハイボール」。私にとって、知らなかったヒット商品の一つであったのが、現代版ベーゴマの「ベイブレード」で、2008年夏の発売以来1100万個売り上げたお化け商品である。(海外でも人気が高 く、2008年発売の第2世代は累計で全世界1億6000万個 を売り上げている。 )

復刻、リバイバル、レトロ、こうしたキーワードがあてはまる商品が前頭に並んでいる。花王の白髪染め「ブローネ」を始めとした「シニア・ビューティ」をテーマとした青春フィードバック商品群。1986年に登場したあのドラクエの「ドラクエ9」は出荷本数は優に400万本を超えた。居酒屋の定番メニューとなった、若い世代にとって温故知新であるサントリー角の「ハイボール」。私にとって、知らなかったヒット商品の一つであったのが、現代版ベーゴマの「ベイブレード」で、2008年夏の発売以来1100万個売り上げたお化け商品である。(海外でも人気が高 く、2008年発売の第2世代は累計で全世界1億6000万個 を売り上げている。 )

この延長線上に、東京台場に等身大立像で登場した「機動戦士ガンダム」や神戸の「鉄人28号」に話題が集まった。あるいは、オリンパスの一眼レフ「PEN E-P1」もレトロデザインで一種の復刻版カメラだ。

売れない音楽業界で売れたのが「ザ・ビートルズ リマスター版CD」であり、同様に売れない出版業界で売れたのが山崎豊子の「不毛地帯」「沈まぬ太陽」で共に100万部を超えた。

仏像に魅入る女性たち

更に、2009年の特徴の一つが「歴史回帰」である。歴女ブームの火付け役となったのがアクションゲーム「戦国BASARA」で、累計150万本売ったとのこと。

そして、実は2009年3月31日から東京上野国立博物館で行われた「阿修羅展」には連日1万人を超える入場者があり、4月28日には30万人を超えたと報じられた。奈良・興福寺所蔵の天平文化を代表する仏像が一堂にそろう特別展であるが、入場者はというと、従来であるとシニア世代の愛好家がほとんどであったが、ところが20代、30代の若い女性がかなり多く見受けられた。またこの「阿修羅展」に先だって東京世田谷美術館で行われた「平泉 みちのくの浄土」も同様に若い世代の入場が多かった。そして、小柄で小顔の美少年のようだと、阿修羅像に魅入る女性達を「アシュラー」と呼んでいた。

このように過去を遡り過去の「何か」に共感し、歴史という見えない糸をたぐり寄せる「アナログ世界」は、いわば連続する世界と言うことができる。手繰り寄せるとは、想像できる確かさを感じることができることで、いわば千年の世界を旅することでもある。

もう一つの回帰、自分回帰へ

10数年前、「自分探し」という言葉が若い世代の間で流行ったことがあった。多分に情緒的な表現ではあるが、その本意とするところは自分の感性、自分の好きに素直になろうという意味であった。実はパラダイム転換とは多様な価値観が衝突しあうことである。そうした中で最も信じられるものは何か、それは自分であり、自己直感である。過剰情報の時代、あれもある、これもある、でも信じられるのは自分の直感やセンス。ある意味、自分回帰、「私」回帰のことである。

なぜこうした自己回帰志向が見られるようになったのか、それは家族という社会の単位が壊れ、個人単位の時代になったことによる。社会の単位は住生活の変化に表れてくるように、既に1990年代には単身的生活世帯(子供のいないDINKS世帯を含む)は50%を超えた。

こうした豊かさと引き換えに新たな問題も生まれてくる。周知のような家族の崩壊である。夫婦共稼ぎは当たり前のこととなり、離婚率は上昇、家族団らんという言葉は既に死語となっていた。

実は1960年代うさぎ小屋と言われた住居も、子供には個室があてがわれるようになり、いわゆる核家族化し、反面いままであった家族団らん的世界は崩壊していく。個人化社会が生活の隅々へと浸透していく。1985年、最高視聴率50.5%というお化け番組と言われたドリフターズの「8時だよ!全員集合」が終了した。

昭和と平成のはざまで

「歌が痩せていく」と語ったのは、昭和と平成の狭間を生きた数々のヒット曲を作った作詞家阿久悠であった。平成の始まりとと共に、歌謡曲という言葉が消えたという俗説を半分認めながらも、阿久悠は「歌謡曲というのはそんなひ弱なものではなく、時代を呑み込みながら巨大化していく妖怪のようなもので、めったなことでは滅びたりはしない」と語っていた。

「歌が痩せていく」と語ったのは、昭和と平成の狭間を生きた数々のヒット曲を作った作詞家阿久悠であった。平成の始まりとと共に、歌謡曲という言葉が消えたという俗説を半分認めながらも、阿久悠は「歌謡曲というのはそんなひ弱なものではなく、時代を呑み込みながら巨大化していく妖怪のようなもので、めったなことでは滅びたりはしない」と語っていた。

その阿久悠は亡くなる前のインタビューに答えて、昭和と平成の時代の違いについて次のように話している。

「昭和という時代は私を超えた何かがあった時代です。平成は私そのものの時代です」と。

「私を超えた何か」を共有し得る時代感あるいは思いと言っても間違いではないと思うが、時代が求めた大いなる何か、と考えることができる。。一方、「私そのもの」とは個人価値、私がそう思うことを第一義の価値とする時代のことであろう。阿久悠が作詞した中に「時代おくれ」という歌がある。1986年に河島英五が歌った曲である。

妻には涙を見せないで

子供に愚痴をきかせずに

・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・

目立たぬように はしゃがぬように

似合わぬことは 無理をせず

人の心を見つめつづける

時代おくれの男になりたい

(「時代おくれ」 作詞阿久悠、作曲森田公一 、唄河島英五)

50代以上の人であれば、あの歌かと思い起こすことだろう。昭和という時代を走ってきて、今立ち止まって振り返り、何か大切なことを無くしてしまったのではないかと、自問し探しに出るような内容の歌である。1986年という年は、バブルへと向かっていく時に当たる。バブル期もそうであるが、阿久悠は以降の極端な「私」優先の時代を予知・予告していた。

そして、阿久悠は晩年「昭和にあって平成にないもの」を周知のように小林旭に歌わせた。代表作である「熱き心に」の8年後に、「あれから」(1993年)を作詞し同じように小林旭に歌わせている。

心が純で 真直ぐで

キラキラ光る 瞳をしてた

はにかみながら語る 夢 大きい・・・・

純も、キラキラも、はにかみも、夢も、日本人が失ったものであったと阿久悠は感じたのだが、これらのキーワードは歌にではなく、違ったところで生きている。阿久悠がいみじくも語っていたが、日本人が失ったものを探し出すには2つの方法がある。1つが昭和の秋の最後を語ること、もうひとつが平成の春を語ることであると。

個族と家族

実は「個族(こぞく)」と名前をつけたのは私であるが、1990年代後半渋谷に集まってきたティーン、ガングロ山姥と呼ばれ覇砂羅ファッションをまとった彼女たちこそこの個族の芽であったと思う。学校にも、家族にも居場所がなかった彼女たちにとって、大人にとって一種異様にも感じられる渋谷という街は、彼女達にとっては居心地の良い自由な舞台空間であり、学校にも家庭にもない「居場所」であった。そして、何よりも「大人」になるための学習体験の場であった。私はそうした社会体験の場の象徴として渋谷109を「大人の学校」と呼んだ。それは時に、援助交際や薬物中毒といった、大人の罠にはまってしまうという社会問題も引き起こすのであるが。そうした清濁、善悪混在した一種の通過儀礼の空間としてあった。これはインターネット上の出会い系サイトを含め子供達の多くが通過しなければならない儀礼と同様である。

こうした「居場所」が渋谷109から駅前のスクランブル交差点へと移ったのが、ハロウィンフィーバーである。仮装した数千名の若者がスクランブル交差点に集まり、ただ行き交うだけのことであるが、個族にとって「お気に入りの自分」を発表する舞台となった。ネット上の舞台としてはインスタグラムがあるが、東京ディズニーランドから始まったハロウィンも独り歩きを始め独自な劇場となった。やはり渋谷は特別な街、誰もが注目するメディアであるからであろう。

こうした「居場所」が渋谷109から駅前のスクランブル交差点へと移ったのが、ハロウィンフィーバーである。仮装した数千名の若者がスクランブル交差点に集まり、ただ行き交うだけのことであるが、個族にとって「お気に入りの自分」を発表する舞台となった。ネット上の舞台としてはインスタグラムがあるが、東京ディズニーランドから始まったハロウィンも独り歩きを始め独自な劇場となった。やはり渋谷は特別な街、誰もが注目するメディアであるからであろう。

また個族は若い世代だけのことではなく、高齢社会もまた個族を生み出し、独居老人が増加している。2010年NHKはこうした問題を指摘し「無縁社会」と呼び、NHKスペシャルで放送した。そして、社会問題化しているのか無縁老人の「孤独死」である。2003年には1441名だった東京23区内の孤立死が2012年には2727名に。10年間で約2倍にまで拡大しており、人間関係が希薄な都市においては年々増加傾向にある。

こうしたバラバラとなった個人、今まであった関係、縁を気づかせてくれたのが、あの2011年の東日本大震災3.11であった。家族、仲間、コミュニティ、故郷、忘れかけていた人と人との関係の大切さに気付かされ、新たな関係の再生へと向かいつつある。そうした「私」とは何かを気づかされ、そうした「私」を大切にしようと、回帰する「私」から未来を見ようとする志向である。そうした志向を「私」回帰と名付けたが、そうした回帰全体を図解すると次のようになる。

個人サイズの消費世界

こうした回帰というパラダイム転換の中で誰の目にも実感したのが消費の世界である。従来の消費の中心にファミリー、家族をイメージしていたが、この10数年前から個人を対象とした・マーチャンダイジング&マーケティングへと変貌してきた。その象徴として、2000年代中ば「一人鍋」がヒットし、「ヒトリッチ」といったキーワードが流行った。そうした個人化社会の進行に伴い、あらゆるものの単位革命が起きた。

それまでの物理的単位、量、サイズと共に、時間単位、スペース単位、あるいは金額の単位、それらの小単位化が進行してきた。それらは「食べ切りサイズ」「飲み切りサイズ」といった具合であったが、それらを称して私は「個人サイズの合理主義」と呼んできた。1990年代の個性化といわれた時代を経て、2000年代に入り好き嫌いを物差しに、若い世代では「私のお気に入り」というマイブームが起きた。しかし、周知のように中流層の崩壊といった経済的理由や就業への不安などによって急速に「お気に入り」から、「我慢生活=身の丈消費」へと移行した。そして、その個人サイズの合理主義の延長線上に実は質的変化も出てきた。こうした合理主義はデフレマインドと重なり、個人サイズはどんどん進化した。大きな潮流にはなってはいないが、断捨離といった超シンプルスタイルにまで凝縮してきた。

こうした若い世代のみならず、個人化はあらゆる世代にも特異な社会現象として出てきている。

例えば、既に2000年代前半から、働くシングルウーマンという言葉と共に、「ヒトリッチ」というキーワードが流行り「ひとり旅」がトレンドとなった。そして、お一人様用の小さな隠れ旅館や隠れオーベルジュが人気となり、言うまでもなく今なおその傾向は続いている。

ラーメン専門店もお一人様用、居心地良く食べてもらえるように従来の店作りを変えた。その代表例が、周知の豚骨ラーメンの「一蘭」である。カウンターの座席を間仕切りで個室のようにした人気店である。勿論、にんにくの有無。ねぎの種類。味の濃い味、薄味。秘伝のたれの量(辛め)などは、オーダーシートで細かく注文ができるパーソナルサービスである。最近では女性客だけでなく、訪日外国人の人気ラーメン店の一つにもなっている。

あるいは若い女性に限らず、カラオケ店もお一人様用サービスを数年前から始め、従来では難しかったゴルフの一人参加も可能なクラブも出てきている。

(後半へ続く)

第1回の「パラダイム転換から学ぶ」では日本の近世から近代への転換点である江戸から明治への変化について、その痕跡をもとに考えてみた。第2回ではそうした変化の源であり今日のライフスタイルの原型が作られた江戸の変化について考えてきた。そして、今回は戦後の大きな転換点であるバブル崩壊、昭和から平成へと向かう変化、最大の変化イデアル2つの回帰について考えてみることにした。

「パラダイム転換から学ぶ」

回帰する「時」、回帰する「私」。

回帰から見える「未来」

昭和から平成へのパラダイム転換

昭和から平成へ、そのパラダイム変化であるが、バブルが崩壊し、それまでの神話化した多くの価値観が崩れ去り、新たな価値観が突如として現れてきた。潰れないと言われてきた大企業神話、金融機関神話、狭い国土の日本にあっては値上がりすることはあっても値下がりすることはないという土地神話・・・・こうした神話がもろくも崩れ去るのだが、それでも1997年までは世帯収入は増えていた。しかし、1998年以降は逆に減少へと向かい始めた。当時の消費経済をデフレと呼んでいたが、パラダイム転換期の象徴としてあった。こうした混乱と停滯の中で生活者は立ち止まり、不確かな未来に向かうのではなく、「過去」へ、そして「私」という内なる世界へと回帰が始まる。多くのメディア、特に新聞メディアはそれを「失なわれた20年」と呼んでいた。そして、実は今日の日本の姿を予兆させるような転換点にもなっていた。1998年は生産年齢人口が減少に向かった年で、今日の人口減少時代のスタートとなった年であった。そうした転換を唯一指摘したのが堺屋太一さんであったが、当時は誰も見向きもしなかった。

昭和から平成へ、そのパラダイム変化であるが、バブルが崩壊し、それまでの神話化した多くの価値観が崩れ去り、新たな価値観が突如として現れてきた。潰れないと言われてきた大企業神話、金融機関神話、狭い国土の日本にあっては値上がりすることはあっても値下がりすることはないという土地神話・・・・こうした神話がもろくも崩れ去るのだが、それでも1997年までは世帯収入は増えていた。しかし、1998年以降は逆に減少へと向かい始めた。当時の消費経済をデフレと呼んでいたが、パラダイム転換期の象徴としてあった。こうした混乱と停滯の中で生活者は立ち止まり、不確かな未来に向かうのではなく、「過去」へ、そして「私」という内なる世界へと回帰が始まる。多くのメディア、特に新聞メディアはそれを「失なわれた20年」と呼んでいた。そして、実は今日の日本の姿を予兆させるような転換点にもなっていた。1998年は生産年齢人口が減少に向かった年で、今日の人口減少時代のスタートとなった年であった。そうした転換を唯一指摘したのが堺屋太一さんであったが、当時は誰も見向きもしなかった。こうした時代の停滞感が横溢する雰囲気と共に、昭和から平成というパラダイム転換の中で、生活全般に変化を及ぼしたのは何かといえば、やはり「時間」の変化であろう。1980年代後半の都市においては「24時間化」がテーマとなっており、金融ビジネスを中心に地球時間という「無時間化」が進行していた。コンビニも24時間営業しており、眠らない街という表現もこの頃生まれた。昼夜の境目、更には季節感すら無くした時間生活であった。その時間感覚の病変は、バブル崩壊後の1990年代半ば以降、特にIT技術の進化と共に「不眠」、更には精神的な「鬱」という形で現れてきた。「不眠」を単純化して言えば、眠りのリズムをコントロールする体内時計が、社会(ビジネス)時間のスピードについていけなくなったことによる。この反作用としてライフスタイルに現れてきたのが、自然時間に沿ったスローフードであり、スローライフである。

こうした時間感覚、スピード感覚についていけない、いわば自己防衛的な心理環境が生まれていた。それは、”以前はそうではなかったという思い”という、過去やかっての自分を振り返る、そんな回帰心理である、

ところで10年ほど前にコンビニのヒット商品として「揚げパン」に注目が集まったことがあった。あの懐かしい学校給食の人気メニューの一つであったが、その「揚げパン」の主要な顧客はシニア世代ではなく、当時の中高生であった。思い出消費の一つであるが、若いティーンにも過去に遡った消費はある。それを「プチ思い出消費」と私は呼んでみたが、コンビニの人気定番商品の一つとなっている。そうした学校給食のコッペパンも冒頭の写真のようなお洒落なコッペパン専門店が街に出てきている。

勿論、懐かしい揚げパンやジャムパンだけでなく、あんコッペやシナモンコッペ、あるいは惣菜コッペにはトレンドとなっている「鯖コッペ」のようなものまで。つまり、「過去」を食べるだけでなく、焼きたてのふわふわコッペに「今」というトレンドを挟んで食べる、そんな進化した専門店がじわじわと増えている。

こうした慣れ親しんだ「過去」は団塊世代をはじめとした昭和を生きて来た生活者だけの現象ではない。若い世代にとってもある意味新鮮な感じ、Newsなものとして受け止められており、それを「昭和レトロ」といったキーワードで表現されている。例えば、この未来塾でも取り上げた若者の街、トレンドを発信する吉祥寺駅前にある写真のハモニカ横丁もそんな街の一つとなっている。戦後闇市の匂いをさせながら、猥雑感のある裏通りには昔ながらの店と共に、洒落た日本酒の立ち飲みショットバーもある。その横丁の主要顧客は昭和のシニア世代というより、若い平成世代となっている。残された「過去」の中に、新鮮な「何か」を感じとっているということである。

こうした慣れ親しんだ「過去」は団塊世代をはじめとした昭和を生きて来た生活者だけの現象ではない。若い世代にとってもある意味新鮮な感じ、Newsなものとして受け止められており、それを「昭和レトロ」といったキーワードで表現されている。例えば、この未来塾でも取り上げた若者の街、トレンドを発信する吉祥寺駅前にある写真のハモニカ横丁もそんな街の一つとなっている。戦後闇市の匂いをさせながら、猥雑感のある裏通りには昔ながらの店と共に、洒落た日本酒の立ち飲みショットバーもある。その横丁の主要顧客は昭和のシニア世代というより、若い平成世代となっている。残された「過去」の中に、新鮮な「何か」を感じとっているということである。回帰現象を促す個人化社会

昭和の時代ぐらいまでは「家」という社会単位で受け継がれてきた常識、やり方や方法に基づいて日常行動や消費が行われてきた。今、そうした過去の常識、例えば「家庭の味」とか「しきたり」「慣習」といったことへの遡及&見直しが始まっている。特に、核家族化が進んだことによる「子育て」などは深刻な問題にもなっている。夫婦共稼ぎは当たり前の時代にあって、経験を積んだ祖母に保育を頼んだり、そんな保育をボランティアするシニア世代も出てきた。若い世代にとって徹底的に足りないのは「経験」という引き出しである。つまり、自分の中に、いつの間にか得た情報によって「作られてしまった」常識や習慣を見直してみようという気づきが生まれる。過去という古い経験など唾棄すべきと勝手に思い込んできたことへの見直しである。

大きく言えば、この気づきがいわゆる過去回帰現象といわれていることの本質である。既に、第1回の「パラダイム転換から学ぶ」の主要なテーマであった「洋」に振れたライフスタイルから「和」への回帰を始め、極論ではあるが「過去」あったものに「回帰」というキーワードをつければ、それはそれで一つの世界が出来上がってしまうほどである。例えば、時間軸から見ていくとブームとなった「昭和回帰」や「′60年代回帰」、あるいは最近ではライフスタイルの原型となっている「江戸回帰」といった具合である。

あるいは回帰を「場所軸」から見ていくと、ブームとなっている「京都や奈良観光」は「日本の歴史・文化回帰」ということになる。更には、生まれ育った「ふるさと回帰」、その先にあるのが古民家ブームとなる。

簡単に図式化してしまうと、こうした「時」「場所」、更に言うならば「人」や「テーマ」に沿って、商品開発やサービス開発が行われ多くのヒット商品が生まれてきている。私はこうした過去へと遡る消費を「思い出消費」と名付けたが、こうした回帰世界はもはや常態化した社会へと広がってきている。

つまり、「過去」は単に古いものとしてではなく、潜在的にはそこに未来の芽を見出す行為としてある。意識されないまま眠っていた無意識が、何かのきっかけによって思い出され、結果「思い出」となる。その延長線上に消費がある。今、東京を始めライブハウスは団塊世代を中心に満杯である。かくいう私も同じであるが、過去のオールデーズを聞くことによって、青春という元気さに触発される。つまり青春フィードバックという元気の未来を見出しているのである。一方、若い世代にとっては、横のネットワークからは得られない未知の新しさを感じるものであり、まさにOLD NEW(古が新しい)という未来だ。

回帰現象の構図

バブル崩壊後の混乱にあって、人も企業も希望や夢が持ち得なくなった時、あるいは実感できなくなった時、未来を見出すために過去やあるいは原点へと向かう。それは意識しての場合もあれば、無意識の場合もあるが、大きくは次の2つの回帰現象となって社会へと現れてきた。

1、歴史という過去への回帰

2、原点基本への回帰

この2つの回帰の構図を図解すると次の図のようになる。

前述の吉祥寺ハモニカ横丁の昭和レトロは勿論「歴史過去回帰」現象の一つで、街から醸し出される雰囲気が心落ち着く優しい時間を提供してくれる生活世界のことである。そんな東京の下町レトロとして谷根千(谷中、根津、千駄木)というエリアを取り上げたことがあったが、周知のように今や一大観光地となっている。再開発が今なお進む東京にあって、林立する高層ビルの谷間や一角には規模は小さいものの、昭和の匂いがする町並みや商店街が残されている。

10数年ほど前になるが、京都の町屋に住みたいと、東京を離れ京都に移住する若者が増えたことがあった。あるいは、地方には築100年といった古民家も多く、住まいに、あるいは事務所にとリノベーションする若い世代も多くなった。柱や座敷、あるいは炊事場などに残された歴史の痕跡、

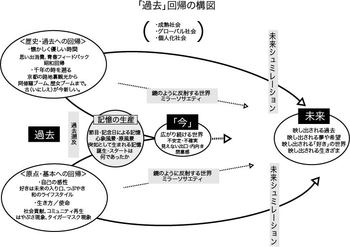

そこに住んでいた人や生活のぬくもりを感じさせてくれる、そんな優しい世界をレトロと呼んできた。このように回帰するとは過去や原点に帰ることによって見出す「未来」とは、映し出された過去であり、映し出された夢や希望であり、映し出された「好き」の世界であり、そして映し出された生きざまということになる。いわば、過去や原点をフックにして、未来をシュミレーションするということである。これが過去回帰の構図である。

消費の表舞台へと噴出した回帰現象

このように1990年代から続く過去回帰現象ではあるが、リーマンショックの翌年2009年には景気の後退・低迷さによるものと考えられるが、消費の表舞台へと一斉に出てきている。ちなみに日経MJによるヒット商品番付では次のような番付となっていた。

東横綱 エコカー、 西横綱 激安ジーンズ

東大関 フリー、 西大関 LED

東関脇 規格外野菜、西関脇 餃子の王将

東小結 下取り、 西小結 ツィッター

東西前頭 アタックNeo、ドラクエ9、ファストファッション、フィッツ、韓国旅行、仏像、新型インフル対策グッズ、ウーノ フォグバー、お弁当、THIS IS IT、戦国BASARA、ランニング&サイクリング、PEN E-P1、ザ・ビートルズリマスター盤CD、ベイブレード、ダウニー、山崎豊子、1Q84、ポメラ、けいおん!、シニア・ビューティ、蒸気レスIH炊飯器、粉もん、ハイボール、sweet、LABII日本総本店、い・ろ・は・す、ノート、

当時のブログに、私は「過去」へ、失われた何かと新しさを求めて」というタイトルをつけた。そして、2009年を、大仰に言うならば、戦後の工業化・近代化(都市化)によって失われたものを過去に遡って取り戻す、回帰傾向が顕著に出た一年であった。しかも、2009年の最大特徴は、数年前までの団塊シニア中心の回帰型消費が若い世代にも拡大してきたことにある。

復刻、リバイバル、レトロ、こうしたキーワードがあてはまる商品が前頭に並んでいる。花王の白髪染め「ブローネ」を始めとした「シニア・ビューティ」をテーマとした青春フィードバック商品群。1986年に登場したあのドラクエの「ドラクエ9」は出荷本数は優に400万本を超えた。居酒屋の定番メニューとなった、若い世代にとって温故知新であるサントリー角の「ハイボール」。私にとって、知らなかったヒット商品の一つであったのが、現代版ベーゴマの「ベイブレード」で、2008年夏の発売以来1100万個売り上げたお化け商品である。(海外でも人気が高 く、2008年発売の第2世代は累計で全世界1億6000万個 を売り上げている。 )

復刻、リバイバル、レトロ、こうしたキーワードがあてはまる商品が前頭に並んでいる。花王の白髪染め「ブローネ」を始めとした「シニア・ビューティ」をテーマとした青春フィードバック商品群。1986年に登場したあのドラクエの「ドラクエ9」は出荷本数は優に400万本を超えた。居酒屋の定番メニューとなった、若い世代にとって温故知新であるサントリー角の「ハイボール」。私にとって、知らなかったヒット商品の一つであったのが、現代版ベーゴマの「ベイブレード」で、2008年夏の発売以来1100万個売り上げたお化け商品である。(海外でも人気が高 く、2008年発売の第2世代は累計で全世界1億6000万個 を売り上げている。 )この延長線上に、東京台場に等身大立像で登場した「機動戦士ガンダム」や神戸の「鉄人28号」に話題が集まった。あるいは、オリンパスの一眼レフ「PEN E-P1」もレトロデザインで一種の復刻版カメラだ。

売れない音楽業界で売れたのが「ザ・ビートルズ リマスター版CD」であり、同様に売れない出版業界で売れたのが山崎豊子の「不毛地帯」「沈まぬ太陽」で共に100万部を超えた。

仏像に魅入る女性たち

更に、2009年の特徴の一つが「歴史回帰」である。歴女ブームの火付け役となったのがアクションゲーム「戦国BASARA」で、累計150万本売ったとのこと。

そして、実は2009年3月31日から東京上野国立博物館で行われた「阿修羅展」には連日1万人を超える入場者があり、4月28日には30万人を超えたと報じられた。奈良・興福寺所蔵の天平文化を代表する仏像が一堂にそろう特別展であるが、入場者はというと、従来であるとシニア世代の愛好家がほとんどであったが、ところが20代、30代の若い女性がかなり多く見受けられた。またこの「阿修羅展」に先だって東京世田谷美術館で行われた「平泉 みちのくの浄土」も同様に若い世代の入場が多かった。そして、小柄で小顔の美少年のようだと、阿修羅像に魅入る女性達を「アシュラー」と呼んでいた。

このように過去を遡り過去の「何か」に共感し、歴史という見えない糸をたぐり寄せる「アナログ世界」は、いわば連続する世界と言うことができる。手繰り寄せるとは、想像できる確かさを感じることができることで、いわば千年の世界を旅することでもある。

もう一つの回帰、自分回帰へ

10数年前、「自分探し」という言葉が若い世代の間で流行ったことがあった。多分に情緒的な表現ではあるが、その本意とするところは自分の感性、自分の好きに素直になろうという意味であった。実はパラダイム転換とは多様な価値観が衝突しあうことである。そうした中で最も信じられるものは何か、それは自分であり、自己直感である。過剰情報の時代、あれもある、これもある、でも信じられるのは自分の直感やセンス。ある意味、自分回帰、「私」回帰のことである。

なぜこうした自己回帰志向が見られるようになったのか、それは家族という社会の単位が壊れ、個人単位の時代になったことによる。社会の単位は住生活の変化に表れてくるように、既に1990年代には単身的生活世帯(子供のいないDINKS世帯を含む)は50%を超えた。

こうした豊かさと引き換えに新たな問題も生まれてくる。周知のような家族の崩壊である。夫婦共稼ぎは当たり前のこととなり、離婚率は上昇、家族団らんという言葉は既に死語となっていた。

実は1960年代うさぎ小屋と言われた住居も、子供には個室があてがわれるようになり、いわゆる核家族化し、反面いままであった家族団らん的世界は崩壊していく。個人化社会が生活の隅々へと浸透していく。1985年、最高視聴率50.5%というお化け番組と言われたドリフターズの「8時だよ!全員集合」が終了した。

昭和と平成のはざまで

「歌が痩せていく」と語ったのは、昭和と平成の狭間を生きた数々のヒット曲を作った作詞家阿久悠であった。平成の始まりとと共に、歌謡曲という言葉が消えたという俗説を半分認めながらも、阿久悠は「歌謡曲というのはそんなひ弱なものではなく、時代を呑み込みながら巨大化していく妖怪のようなもので、めったなことでは滅びたりはしない」と語っていた。

「歌が痩せていく」と語ったのは、昭和と平成の狭間を生きた数々のヒット曲を作った作詞家阿久悠であった。平成の始まりとと共に、歌謡曲という言葉が消えたという俗説を半分認めながらも、阿久悠は「歌謡曲というのはそんなひ弱なものではなく、時代を呑み込みながら巨大化していく妖怪のようなもので、めったなことでは滅びたりはしない」と語っていた。その阿久悠は亡くなる前のインタビューに答えて、昭和と平成の時代の違いについて次のように話している。

「昭和という時代は私を超えた何かがあった時代です。平成は私そのものの時代です」と。

「私を超えた何か」を共有し得る時代感あるいは思いと言っても間違いではないと思うが、時代が求めた大いなる何か、と考えることができる。。一方、「私そのもの」とは個人価値、私がそう思うことを第一義の価値とする時代のことであろう。阿久悠が作詞した中に「時代おくれ」という歌がある。1986年に河島英五が歌った曲である。

妻には涙を見せないで

子供に愚痴をきかせずに

・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・

目立たぬように はしゃがぬように

似合わぬことは 無理をせず

人の心を見つめつづける

時代おくれの男になりたい

(「時代おくれ」 作詞阿久悠、作曲森田公一 、唄河島英五)

50代以上の人であれば、あの歌かと思い起こすことだろう。昭和という時代を走ってきて、今立ち止まって振り返り、何か大切なことを無くしてしまったのではないかと、自問し探しに出るような内容の歌である。1986年という年は、バブルへと向かっていく時に当たる。バブル期もそうであるが、阿久悠は以降の極端な「私」優先の時代を予知・予告していた。

そして、阿久悠は晩年「昭和にあって平成にないもの」を周知のように小林旭に歌わせた。代表作である「熱き心に」の8年後に、「あれから」(1993年)を作詞し同じように小林旭に歌わせている。

心が純で 真直ぐで

キラキラ光る 瞳をしてた

はにかみながら語る 夢 大きい・・・・

純も、キラキラも、はにかみも、夢も、日本人が失ったものであったと阿久悠は感じたのだが、これらのキーワードは歌にではなく、違ったところで生きている。阿久悠がいみじくも語っていたが、日本人が失ったものを探し出すには2つの方法がある。1つが昭和の秋の最後を語ること、もうひとつが平成の春を語ることであると。

個族と家族

実は「個族(こぞく)」と名前をつけたのは私であるが、1990年代後半渋谷に集まってきたティーン、ガングロ山姥と呼ばれ覇砂羅ファッションをまとった彼女たちこそこの個族の芽であったと思う。学校にも、家族にも居場所がなかった彼女たちにとって、大人にとって一種異様にも感じられる渋谷という街は、彼女達にとっては居心地の良い自由な舞台空間であり、学校にも家庭にもない「居場所」であった。そして、何よりも「大人」になるための学習体験の場であった。私はそうした社会体験の場の象徴として渋谷109を「大人の学校」と呼んだ。それは時に、援助交際や薬物中毒といった、大人の罠にはまってしまうという社会問題も引き起こすのであるが。そうした清濁、善悪混在した一種の通過儀礼の空間としてあった。これはインターネット上の出会い系サイトを含め子供達の多くが通過しなければならない儀礼と同様である。

こうした「居場所」が渋谷109から駅前のスクランブル交差点へと移ったのが、ハロウィンフィーバーである。仮装した数千名の若者がスクランブル交差点に集まり、ただ行き交うだけのことであるが、個族にとって「お気に入りの自分」を発表する舞台となった。ネット上の舞台としてはインスタグラムがあるが、東京ディズニーランドから始まったハロウィンも独り歩きを始め独自な劇場となった。やはり渋谷は特別な街、誰もが注目するメディアであるからであろう。

こうした「居場所」が渋谷109から駅前のスクランブル交差点へと移ったのが、ハロウィンフィーバーである。仮装した数千名の若者がスクランブル交差点に集まり、ただ行き交うだけのことであるが、個族にとって「お気に入りの自分」を発表する舞台となった。ネット上の舞台としてはインスタグラムがあるが、東京ディズニーランドから始まったハロウィンも独り歩きを始め独自な劇場となった。やはり渋谷は特別な街、誰もが注目するメディアであるからであろう。また個族は若い世代だけのことではなく、高齢社会もまた個族を生み出し、独居老人が増加している。2010年NHKはこうした問題を指摘し「無縁社会」と呼び、NHKスペシャルで放送した。そして、社会問題化しているのか無縁老人の「孤独死」である。2003年には1441名だった東京23区内の孤立死が2012年には2727名に。10年間で約2倍にまで拡大しており、人間関係が希薄な都市においては年々増加傾向にある。

こうしたバラバラとなった個人、今まであった関係、縁を気づかせてくれたのが、あの2011年の東日本大震災3.11であった。家族、仲間、コミュニティ、故郷、忘れかけていた人と人との関係の大切さに気付かされ、新たな関係の再生へと向かいつつある。そうした「私」とは何かを気づかされ、そうした「私」を大切にしようと、回帰する「私」から未来を見ようとする志向である。そうした志向を「私」回帰と名付けたが、そうした回帰全体を図解すると次のようになる。

個人サイズの消費世界

こうした回帰というパラダイム転換の中で誰の目にも実感したのが消費の世界である。従来の消費の中心にファミリー、家族をイメージしていたが、この10数年前から個人を対象とした・マーチャンダイジング&マーケティングへと変貌してきた。その象徴として、2000年代中ば「一人鍋」がヒットし、「ヒトリッチ」といったキーワードが流行った。そうした個人化社会の進行に伴い、あらゆるものの単位革命が起きた。

それまでの物理的単位、量、サイズと共に、時間単位、スペース単位、あるいは金額の単位、それらの小単位化が進行してきた。それらは「食べ切りサイズ」「飲み切りサイズ」といった具合であったが、それらを称して私は「個人サイズの合理主義」と呼んできた。1990年代の個性化といわれた時代を経て、2000年代に入り好き嫌いを物差しに、若い世代では「私のお気に入り」というマイブームが起きた。しかし、周知のように中流層の崩壊といった経済的理由や就業への不安などによって急速に「お気に入り」から、「我慢生活=身の丈消費」へと移行した。そして、その個人サイズの合理主義の延長線上に実は質的変化も出てきた。こうした合理主義はデフレマインドと重なり、個人サイズはどんどん進化した。大きな潮流にはなってはいないが、断捨離といった超シンプルスタイルにまで凝縮してきた。

こうした若い世代のみならず、個人化はあらゆる世代にも特異な社会現象として出てきている。

例えば、既に2000年代前半から、働くシングルウーマンという言葉と共に、「ヒトリッチ」というキーワードが流行り「ひとり旅」がトレンドとなった。そして、お一人様用の小さな隠れ旅館や隠れオーベルジュが人気となり、言うまでもなく今なおその傾向は続いている。

ラーメン専門店もお一人様用、居心地良く食べてもらえるように従来の店作りを変えた。その代表例が、周知の豚骨ラーメンの「一蘭」である。カウンターの座席を間仕切りで個室のようにした人気店である。勿論、にんにくの有無。ねぎの種類。味の濃い味、薄味。秘伝のたれの量(辛め)などは、オーダーシートで細かく注文ができるパーソナルサービスである。最近では女性客だけでなく、訪日外国人の人気ラーメン店の一つにもなっている。

あるいは若い女性に限らず、カラオケ店もお一人様用サービスを数年前から始め、従来では難しかったゴルフの一人参加も可能なクラブも出てきている。

(後半へ続く)

マーケティングノート(2)後半

マーケティング・ノート(2)前半

2023年ヒット商品版付を読み解く

マーケティングの旅(1) 「旅の始まり」後半

マーケティングの旅(1) 「旅の始まり」前半

春雑感

マーケティング・ノート(2)前半

2023年ヒット商品版付を読み解く

マーケティングの旅(1) 「旅の始まり」後半

マーケティングの旅(1) 「旅の始まり」前半

春雑感

Posted by ヒット商品応援団 at 13:47│Comments(0)

│新市場創造