2019年01月27日

◆偽ブランドの意味

ヒット商品応援団日記No723(毎週更新) 2019.1.27.

シンガポールの「ティラミスヒーロー」の商標権についてネットを含めメディアに取り上げられ論議を呼んでいる。簡単に言ってしまえば、本物・元祖であるティラミスヒーローが日本に進出するにあたり、既に日本企業(株式会社HERO'S)が商標登録されており、別のネーミング・ロゴマークなどを「ティラミススター」に変更せざるを得なかったという論議についてである。ネット上を含め、商標登録した日本企業に対し批判、というより非難が集中しているが、確かにロゴマークを見ても類似というよりほんの少し手を加えただけであまりの「セコさ」に唖然とはするが決して日本の「法」に触れるものではない。と言うより、非難「感情」ばかりが先走っていて、「ブランド」の本質にまるで届いた議論になってはいない。

昨年、あろうことかあの無印良品が進出した中国において商標訴訟において地元中国企業に敗訴していた。進出した当時、無印良品はそのコンセプトに沿った商品MD(各分類)に商標登録を全て申請することが必要であったが、主要商品のみ登録し、それ以外はそのままにしていたことが敗訴の原因であった。目ざとい中国企業は登録していない分類商品に無印の商標登録を行うのはビジネス世界ではある種当たり前のことと理解すべきであった。かなり前にヨーロッパに進出した経験を持つ無印良品としては単なる迂闊ではすまされない問題であった。一言で言えば、新たな市場進出における「イロハ」のイも認識理解していなかったことに驚いた。

国内外を問わず、新しく進出出店するにはその市場がどんな市場であるか徹底したリサーチが行われる。その第一はその市場の規制を含めた法制度の内容についてである。この中には商標登録の問題もあるが、例えば京都市のように看板など広告表示における表示の規制・景観条例もある。更には夜間営業における騒音規制などの規制もある。これらは細かく地域単位に決められており、その条例に沿ったものでなけれなならない。当然、進出にあたり進出国のコンサルタント会社やマーケティング会社の協力を得て行われるが、そのプロジェクトの中には弁護士や商標管理のプロである弁理士が含まれることは言うまでもない。そうした事前の手続きを遅れてしまったのが「ティラミスヒーロー」で、先に出願した日本企業が非難される筋合いではない。こうした出願競争はブランド経営が注目された1980年代に始まっており、当然商標の売買は行われていた。今回も両社の間で「売買」の交渉をすれば済むことである。

そのブランドであるが、その起源は周知の江戸時代に誕生している。いわゆる「暖簾」である。信用信頼の証として理解されている暖簾であるが、江戸時代の呉服屋・越後屋(後の三越)が広く知られている。このように商業の発展とともに暖簾の歴史もあるのだが、この時期に既にブランドに関する競争は始まっている。

実は江戸時代の商人は、いわゆる流通としての手数料商売であった。しかし、天保時代(1800年代)から、商人自ら物を作り、それまでの流通経路とは異なる市場形成が行われるようになる。今日のユニクロや渋谷109のブランドが問屋などっを介した既成流通の「中抜き」を行った言わばSPAのようなものである。理屈っぽくいうと、商業資本の産業資本への転換である。江戸時代は封建時代と言われているが、この「封」という閉じられた市場を壊した中心が実は「京都ブランド」であった。この京都ブランドの先駆けとなったのが江戸の女性たちの憧れであった「京紅」である。従来の京紅の生産流通ルートは現在の山形県で生産された紅花を日本海の海上交通を経て、工業都市京都で加工・製造され、京都ブランドとして全国に販売されていた。ところが1800年頃、近江商人(柳屋五郎三郎)は山形から紅花の種を仕入れ、現在のさいたま市付近で栽培し、最大の消費地である江戸の日本橋で製造販売するようになる。柳屋はイコール京都ブランドであり、江戸の人達は喜んでこの「下り物」を買った。従来の流通時間や経費は半減し、近江商人が大きな財をなしたことは周知の通りである。言葉は悪いが、「下り物」を模した偽ブランドと言えなくはない。このように京紅だけでなく、絹製品も清酒も「京都ブランド」として流通していた。ただ江戸時代では盲目的なブランド信仰といったものではなく、遊び心と偽造というより卓越した模倣技術を認める目をもっていたということである。例えば、ランキングという格付けは江戸時代の大相撲を始めなんでもかんでもランキングをつけて遊んでいた。遊んでいたとは、その中身を辛辣なまでに体験熟知していたと言うことである。今日のように単なる話題だけで消費される時代ではなかったと言うことである。

この江戸時代の「封」と言う閉じられた市場経済の転換は今日で言うところの「グローバル化」と同じ構造でもある。ブランド・暖簾それ自体が売買されることは不思議なことではない。

更に言えば、江戸の人達のように自らの体験・評価による自身の格付けが今問われているということだ。「ティラミスヒーロー」の件も果たして両社の商品を食べ比べての論議であろうか。ブランドの本質は本当に好きな人たちのものである。好きで好きでたまらないという顧客の創造、このブランドの原則に立ち返ることだ。そして、商標登録した日本企業も「下り物」として顧客創造に向かうことができるかである。東京表参道に出店した偽トラミスヒーローと本物であるティラミススターと遜色ないとしてビジネスが成立するのであればそれも良し。やはり本物が食べたいとする顧客がいればテぃラミススターを食べたいとするも良し。ブランドは顧客が創り育てるものであり、数ヶ月も経てば自ずと結果が出る。(続く)

シンガポールの「ティラミスヒーロー」の商標権についてネットを含めメディアに取り上げられ論議を呼んでいる。簡単に言ってしまえば、本物・元祖であるティラミスヒーローが日本に進出するにあたり、既に日本企業(株式会社HERO'S)が商標登録されており、別のネーミング・ロゴマークなどを「ティラミススター」に変更せざるを得なかったという論議についてである。ネット上を含め、商標登録した日本企業に対し批判、というより非難が集中しているが、確かにロゴマークを見ても類似というよりほんの少し手を加えただけであまりの「セコさ」に唖然とはするが決して日本の「法」に触れるものではない。と言うより、非難「感情」ばかりが先走っていて、「ブランド」の本質にまるで届いた議論になってはいない。

昨年、あろうことかあの無印良品が進出した中国において商標訴訟において地元中国企業に敗訴していた。進出した当時、無印良品はそのコンセプトに沿った商品MD(各分類)に商標登録を全て申請することが必要であったが、主要商品のみ登録し、それ以外はそのままにしていたことが敗訴の原因であった。目ざとい中国企業は登録していない分類商品に無印の商標登録を行うのはビジネス世界ではある種当たり前のことと理解すべきであった。かなり前にヨーロッパに進出した経験を持つ無印良品としては単なる迂闊ではすまされない問題であった。一言で言えば、新たな市場進出における「イロハ」のイも認識理解していなかったことに驚いた。

国内外を問わず、新しく進出出店するにはその市場がどんな市場であるか徹底したリサーチが行われる。その第一はその市場の規制を含めた法制度の内容についてである。この中には商標登録の問題もあるが、例えば京都市のように看板など広告表示における表示の規制・景観条例もある。更には夜間営業における騒音規制などの規制もある。これらは細かく地域単位に決められており、その条例に沿ったものでなけれなならない。当然、進出にあたり進出国のコンサルタント会社やマーケティング会社の協力を得て行われるが、そのプロジェクトの中には弁護士や商標管理のプロである弁理士が含まれることは言うまでもない。そうした事前の手続きを遅れてしまったのが「ティラミスヒーロー」で、先に出願した日本企業が非難される筋合いではない。こうした出願競争はブランド経営が注目された1980年代に始まっており、当然商標の売買は行われていた。今回も両社の間で「売買」の交渉をすれば済むことである。

そのブランドであるが、その起源は周知の江戸時代に誕生している。いわゆる「暖簾」である。信用信頼の証として理解されている暖簾であるが、江戸時代の呉服屋・越後屋(後の三越)が広く知られている。このように商業の発展とともに暖簾の歴史もあるのだが、この時期に既にブランドに関する競争は始まっている。

実は江戸時代の商人は、いわゆる流通としての手数料商売であった。しかし、天保時代(1800年代)から、商人自ら物を作り、それまでの流通経路とは異なる市場形成が行われるようになる。今日のユニクロや渋谷109のブランドが問屋などっを介した既成流通の「中抜き」を行った言わばSPAのようなものである。理屈っぽくいうと、商業資本の産業資本への転換である。江戸時代は封建時代と言われているが、この「封」という閉じられた市場を壊した中心が実は「京都ブランド」であった。この京都ブランドの先駆けとなったのが江戸の女性たちの憧れであった「京紅」である。従来の京紅の生産流通ルートは現在の山形県で生産された紅花を日本海の海上交通を経て、工業都市京都で加工・製造され、京都ブランドとして全国に販売されていた。ところが1800年頃、近江商人(柳屋五郎三郎)は山形から紅花の種を仕入れ、現在のさいたま市付近で栽培し、最大の消費地である江戸の日本橋で製造販売するようになる。柳屋はイコール京都ブランドであり、江戸の人達は喜んでこの「下り物」を買った。従来の流通時間や経費は半減し、近江商人が大きな財をなしたことは周知の通りである。言葉は悪いが、「下り物」を模した偽ブランドと言えなくはない。このように京紅だけでなく、絹製品も清酒も「京都ブランド」として流通していた。ただ江戸時代では盲目的なブランド信仰といったものではなく、遊び心と偽造というより卓越した模倣技術を認める目をもっていたということである。例えば、ランキングという格付けは江戸時代の大相撲を始めなんでもかんでもランキングをつけて遊んでいた。遊んでいたとは、その中身を辛辣なまでに体験熟知していたと言うことである。今日のように単なる話題だけで消費される時代ではなかったと言うことである。

この江戸時代の「封」と言う閉じられた市場経済の転換は今日で言うところの「グローバル化」と同じ構造でもある。ブランド・暖簾それ自体が売買されることは不思議なことではない。

更に言えば、江戸の人達のように自らの体験・評価による自身の格付けが今問われているということだ。「ティラミスヒーロー」の件も果たして両社の商品を食べ比べての論議であろうか。ブランドの本質は本当に好きな人たちのものである。好きで好きでたまらないという顧客の創造、このブランドの原則に立ち返ることだ。そして、商標登録した日本企業も「下り物」として顧客創造に向かうことができるかである。東京表参道に出店した偽トラミスヒーローと本物であるティラミススターと遜色ないとしてビジネスが成立するのであればそれも良し。やはり本物が食べたいとする顧客がいればテぃラミススターを食べたいとするも良し。ブランドは顧客が創り育てるものであり、数ヶ月も経てば自ずと結果が出る。(続く)

タグ :ティラミスヒーロー

2019年01月20日

◆わたしって誰?

ヒット商品応援団日記No722(毎週更新) 2019.1.20.

どんな新元号になるのか懸賞付きクイズを含めて盛んに論議がなされている。そうした興味関心事の中に一種遊び心をくすぐる時代の雰囲気は決して悪いことでは無い。ただ新しい時代に未来という希望を見出すには残念ながら極めて難しい時代にいる。新元号の予想当てクイズには「安」という一文字が多く選ばれ、「安久」などに集中しているという。安定、安全、安心、安寧・・・・・・・・・ある意味不安定な時代心理の裏返しということであろう。わたしがここ3年近くにわたって「パラダイム(価値観)の転換」というテーマに言及しているのも、こうした転換期ならではの不安定さが満ち溢れているからである。

この不安定さの根源の多くが前回のブログ「すでに起こった未来」において指摘したように「グローバル化」によるものである。市場経済においては均質化・一般化が進み、先進国においては価格差はあるものの多くの商品やサービスが手に入る時代となった。但し、同時に貧富の格差も大きくなった。つまり、グローバル化による恩恵を受ける人と受けていない人とが明確に生まれたということである。更に今までの歴史・文化によって形作られてきた「国」の概念が変わり始めてくる。ちょうどEUがそうであるように、国と国との境目、国境がなくなり自由に人や物、情報などがビザなしで行き来する。一方、失うものもある。今回の英国のEU離脱に見られたように、大英帝国というそれまで帰属してきた「国」を取り戻す動きによるものであった。前回の図で示したように、グローバルからローカルへの揺り戻しである。こうした動きには経済ばかりでなく、誇りや自負といったアイデンティティの取り戻しということが大きく作用している。同じような動きは米国における移民の制限、メキシコとの国境の壁作りと共通するものである。共に、米国とは何か、英国とは何か、というアイデンティティを問い直し、取り戻すことが多くの国で始まっている。。

一方、そうしたアイデンティティを問い直し、取り戻す「動き」は国という単位ばかりでなく、個人においても始まっている。

1990年代に起きた若い世代の援助交際や薬物使用など社会問題化したことがあった。当時都市漂流民と呼ばれた社会現象であるが、それまで帰属してきた家庭や学校という居場所からの漂流=離脱であったが、家庭も学校も新たな居場所づくりへと向かっていく。不登校、いじめによる自殺など変わらず多発しており、どこまで新たな生き方を踏まえたアイデンティティを確立できたかは疑問もあるが、帰属する単位である家族や学校の見直しが始まったことは確かである。

ところで、インスタグラムをはじめとしたSNSへの投稿がユーチューバーという「投稿者」による表現の過激さが増している。周知のようにいわゆる承認欲求によるものだが、ネット上のみならず、昨年の渋谷におけるハロウイン騒動のような騒ぎが街中においても起きている。これらも認めてもらいたい、目立ちたい、といった「人気者」を求めての承認欲求である。ある意味サイバー空間において自らのアイデンティティを確立したい、そんな欲求による。つまり、アイデンティティを「こころ」の拠り所として見ていく欲求であるとということだ。個人化が進行する時代、つまりバラバラとなってしまった言わば家庭や学校などの居場所を失ってしまった「個人」が都市やサイバー空間を漂流しているということである。私はそうした若い世代を「個族」と呼んだことがあった。個族のアイデンテティとは何か、平易な言葉で表現するならば、”わたしって誰”ということになる。

ところで、このアイデンティティという言葉は日本語ではなく、欧米の心理学にそのルーツはある。ただ、ブランドアイデンティティのように1980年代以降ビジネス界において多用されてきたので、その意味する世界は理解されているかと思う。語の意味としては同一性、帰属性となるが、「わたし(あるいはわたしの国)」と社会・他者(あるいは他国)との関係性、わたしの言葉で言えば「わたしって誰」、「日本ってどんな国」を言い表した世界のこととなる。それは実体であり、想像・イメージでもある、そんな概念であるが、より今風に言えば、自分らしさ、日本らしさ、ということになる。

つまり、外の「何か」との比較・関係の上での規定でアイデンティティーが設定される、例えばEU離脱を表明した英国の場合であれば「時代を画した歴史ある大英帝国」であり、移民によって仕事が失われるだけでなく、それまでの伝統・文化が壊されてしまう、といったこととなる。象徴的に言うならば「外」に「移民」を置き、その関係の中に自らのアイデンティティを想起し、確立させていくということであろう。トランプ大統領の場合も同様で、「外」に移民を置き、特にヒスパニック系国民に対するもので、あたかも米国社会に犯罪などを持ち込むことを守るために「壁」を作る。米国の場合は離脱ではなく、壁を作ることによってアイデンティティーを守るということである。

この構図は個人においても同じである。「外」に自身とは異なる他者を見出し仲間外れにする。いわゆるいじめ、ハラスメントであるが、現実世界であれ、サイバー空間であれ、こうした設定によって自己のアイデンティティを確立する方法である。仲間づくりは組織と言う単位になると、現実世界においてもSNSにおいてもアイデンティティは「いいね」の数によって作られる。しかし、間違いやすいのはアイデンティティをイメージづくりであると勘違いしてしまうことである。確かにそうした側面は否定できないが、このアイデンティティがもたらす「らしさ」は永く持続することにある。一過性ではないと言うことである。うわべだけ、表層をなぞっただけの人気者ではないと言うことである。このイメージとアイデンティティとを分ける、その違いは「物語」があるかどうか、その物語が意味あるものとしてその「らしさ」を想起させるか否かである。

なぜこうしたテーマを取り上げたというのも、転換期の「揺り戻し」は大きく、このアイデンティティ、その物語が問われる時代の真っ只中にいると言う理由からである。さらに言うならば、新元号の年を迎える時であり、多くの本質が問われる時でもある。日本は英国で1000社ほどがビジネスを行っており、EU離脱と無関係ではいられない。ましてや米国との2国間貿易交渉がこれから始まる。隣国韓国との関係も従来の「友好国」とは異なる関係へと変化し始めている。韓国の今後はわからないが、北朝鮮と民族統一という物語を持った政策が図られていくであろう。さらにその背後には中国という存在が控えている。国際関係の専門ではないが、「日本とは何か」がますます問われていく時代となる。

身近なところでは訪日外国人はラクビーのW杯もあり今年3500万人を超えるであろう。日本のアイデンティティが本格的に試される時を迎えている。京都市内や東京浅草寺では着物姿の訪日観光客が多く見られる。その中にはだらしない着物姿に眉をひそめる人も多いが、それではまともに自分で着物を着ることのできる女性はどれだけいるであろうか。観光地の歴史文化を含めた由来にどれだけ精通し自分の言葉で語ることのできる人は果たしてどれだけいるであろうか。あるいは銭湯や温泉の入り方のマナーやルールをどれだけ日本人自身が守っているであろうか。

周知のように、今神社の御朱印帳ブームが起こっており、その象徴が太宰府天満宮とセレクトショップのBEAMSがコラボした御朱印帳である。しかし、表面的なコレクションを超えた日本文化への注目が訪日外国人に広がっている。日本訪問の回数化が進めば進むほどいわゆる「オタク」が生まれてくる。勿論、このこと自体は決して悪いことではない。問題なのは、日本というアイデンティティを喪失しているのは日本人の方であるということである。日本人が日本を知らないということだ。

日本人自身にその歴史由来を提供する動きが寺社の側からも生まれてきている。一昨年京都の友人に案内してもらったのが京都烏丸近くの佛光寺というお寺さんである。2014年11月にオープンした和の空間を生かした「d食堂」と、京都セレクトをテーマに地場産業や工芸品、雑貨等を扱う「D&DEPARTMENT KYOTO by 京都造形芸術大学」という3者のコラボ企画によるものである。当時はほとんどが日本人の女性客であったが、すでに訪日外国人も来ているかと思う。

また東京においても2017年に創建400年という節目を迎えた築地本願寺が“開かれたお寺”を目指し、2017年秋に大幅リニューアルが行われその中のカフェレストランが人気となっている。お寺にちなんだ朝食メニューを食べにこれも多くの女性客が訪れている。寺社は周知ように日本のアイデンティティづくりの大きな要素でもあり、こうした試みを入り口に学習・体験してほしいものである。

問われているアイデンティティとはその「物語」であり、どんな日本物語なのか、そのストーリーは。あるいは一人ひとりの物語を持ち得ているかということである。あなたは何者なのですかと問われた時、「わたしは・・・」と答えられるかである。そして、更なる「AI」という問いが待ち構えている。あなたはどれだけ「意味」を理解していますかと。ロボットではない意味ある仕事や生き方をしていますかと。その意味とはアイデンティティ、自身の物語のことである。

今回はアイデンティティが創られていく構図について書いてきたが、消費という現場においてもこの「らしさ」が重要なものとなっていく。商品やサービスあるいは人物の奥にどれだけ共感できる意味ある物語を創ることができるかである。テクノロジーの発展によって、AI,Iot,ロボット・・・・・・こうした生活の中に占める便利さはますます増大していく。であればこそあらゆるところでアイデンティティ・意味ある物語が重要になっていく。(続く)

どんな新元号になるのか懸賞付きクイズを含めて盛んに論議がなされている。そうした興味関心事の中に一種遊び心をくすぐる時代の雰囲気は決して悪いことでは無い。ただ新しい時代に未来という希望を見出すには残念ながら極めて難しい時代にいる。新元号の予想当てクイズには「安」という一文字が多く選ばれ、「安久」などに集中しているという。安定、安全、安心、安寧・・・・・・・・・ある意味不安定な時代心理の裏返しということであろう。わたしがここ3年近くにわたって「パラダイム(価値観)の転換」というテーマに言及しているのも、こうした転換期ならではの不安定さが満ち溢れているからである。

この不安定さの根源の多くが前回のブログ「すでに起こった未来」において指摘したように「グローバル化」によるものである。市場経済においては均質化・一般化が進み、先進国においては価格差はあるものの多くの商品やサービスが手に入る時代となった。但し、同時に貧富の格差も大きくなった。つまり、グローバル化による恩恵を受ける人と受けていない人とが明確に生まれたということである。更に今までの歴史・文化によって形作られてきた「国」の概念が変わり始めてくる。ちょうどEUがそうであるように、国と国との境目、国境がなくなり自由に人や物、情報などがビザなしで行き来する。一方、失うものもある。今回の英国のEU離脱に見られたように、大英帝国というそれまで帰属してきた「国」を取り戻す動きによるものであった。前回の図で示したように、グローバルからローカルへの揺り戻しである。こうした動きには経済ばかりでなく、誇りや自負といったアイデンティティの取り戻しということが大きく作用している。同じような動きは米国における移民の制限、メキシコとの国境の壁作りと共通するものである。共に、米国とは何か、英国とは何か、というアイデンティティを問い直し、取り戻すことが多くの国で始まっている。。

一方、そうしたアイデンティティを問い直し、取り戻す「動き」は国という単位ばかりでなく、個人においても始まっている。

1990年代に起きた若い世代の援助交際や薬物使用など社会問題化したことがあった。当時都市漂流民と呼ばれた社会現象であるが、それまで帰属してきた家庭や学校という居場所からの漂流=離脱であったが、家庭も学校も新たな居場所づくりへと向かっていく。不登校、いじめによる自殺など変わらず多発しており、どこまで新たな生き方を踏まえたアイデンティティを確立できたかは疑問もあるが、帰属する単位である家族や学校の見直しが始まったことは確かである。

ところで、インスタグラムをはじめとしたSNSへの投稿がユーチューバーという「投稿者」による表現の過激さが増している。周知のようにいわゆる承認欲求によるものだが、ネット上のみならず、昨年の渋谷におけるハロウイン騒動のような騒ぎが街中においても起きている。これらも認めてもらいたい、目立ちたい、といった「人気者」を求めての承認欲求である。ある意味サイバー空間において自らのアイデンティティを確立したい、そんな欲求による。つまり、アイデンティティを「こころ」の拠り所として見ていく欲求であるとということだ。個人化が進行する時代、つまりバラバラとなってしまった言わば家庭や学校などの居場所を失ってしまった「個人」が都市やサイバー空間を漂流しているということである。私はそうした若い世代を「個族」と呼んだことがあった。個族のアイデンテティとは何か、平易な言葉で表現するならば、”わたしって誰”ということになる。

ところで、このアイデンティティという言葉は日本語ではなく、欧米の心理学にそのルーツはある。ただ、ブランドアイデンティティのように1980年代以降ビジネス界において多用されてきたので、その意味する世界は理解されているかと思う。語の意味としては同一性、帰属性となるが、「わたし(あるいはわたしの国)」と社会・他者(あるいは他国)との関係性、わたしの言葉で言えば「わたしって誰」、「日本ってどんな国」を言い表した世界のこととなる。それは実体であり、想像・イメージでもある、そんな概念であるが、より今風に言えば、自分らしさ、日本らしさ、ということになる。

つまり、外の「何か」との比較・関係の上での規定でアイデンティティーが設定される、例えばEU離脱を表明した英国の場合であれば「時代を画した歴史ある大英帝国」であり、移民によって仕事が失われるだけでなく、それまでの伝統・文化が壊されてしまう、といったこととなる。象徴的に言うならば「外」に「移民」を置き、その関係の中に自らのアイデンティティを想起し、確立させていくということであろう。トランプ大統領の場合も同様で、「外」に移民を置き、特にヒスパニック系国民に対するもので、あたかも米国社会に犯罪などを持ち込むことを守るために「壁」を作る。米国の場合は離脱ではなく、壁を作ることによってアイデンティティーを守るということである。

この構図は個人においても同じである。「外」に自身とは異なる他者を見出し仲間外れにする。いわゆるいじめ、ハラスメントであるが、現実世界であれ、サイバー空間であれ、こうした設定によって自己のアイデンティティを確立する方法である。仲間づくりは組織と言う単位になると、現実世界においてもSNSにおいてもアイデンティティは「いいね」の数によって作られる。しかし、間違いやすいのはアイデンティティをイメージづくりであると勘違いしてしまうことである。確かにそうした側面は否定できないが、このアイデンティティがもたらす「らしさ」は永く持続することにある。一過性ではないと言うことである。うわべだけ、表層をなぞっただけの人気者ではないと言うことである。このイメージとアイデンティティとを分ける、その違いは「物語」があるかどうか、その物語が意味あるものとしてその「らしさ」を想起させるか否かである。

なぜこうしたテーマを取り上げたというのも、転換期の「揺り戻し」は大きく、このアイデンティティ、その物語が問われる時代の真っ只中にいると言う理由からである。さらに言うならば、新元号の年を迎える時であり、多くの本質が問われる時でもある。日本は英国で1000社ほどがビジネスを行っており、EU離脱と無関係ではいられない。ましてや米国との2国間貿易交渉がこれから始まる。隣国韓国との関係も従来の「友好国」とは異なる関係へと変化し始めている。韓国の今後はわからないが、北朝鮮と民族統一という物語を持った政策が図られていくであろう。さらにその背後には中国という存在が控えている。国際関係の専門ではないが、「日本とは何か」がますます問われていく時代となる。

身近なところでは訪日外国人はラクビーのW杯もあり今年3500万人を超えるであろう。日本のアイデンティティが本格的に試される時を迎えている。京都市内や東京浅草寺では着物姿の訪日観光客が多く見られる。その中にはだらしない着物姿に眉をひそめる人も多いが、それではまともに自分で着物を着ることのできる女性はどれだけいるであろうか。観光地の歴史文化を含めた由来にどれだけ精通し自分の言葉で語ることのできる人は果たしてどれだけいるであろうか。あるいは銭湯や温泉の入り方のマナーやルールをどれだけ日本人自身が守っているであろうか。

周知のように、今神社の御朱印帳ブームが起こっており、その象徴が太宰府天満宮とセレクトショップのBEAMSがコラボした御朱印帳である。しかし、表面的なコレクションを超えた日本文化への注目が訪日外国人に広がっている。日本訪問の回数化が進めば進むほどいわゆる「オタク」が生まれてくる。勿論、このこと自体は決して悪いことではない。問題なのは、日本というアイデンティティを喪失しているのは日本人の方であるということである。日本人が日本を知らないということだ。

日本人自身にその歴史由来を提供する動きが寺社の側からも生まれてきている。一昨年京都の友人に案内してもらったのが京都烏丸近くの佛光寺というお寺さんである。2014年11月にオープンした和の空間を生かした「d食堂」と、京都セレクトをテーマに地場産業や工芸品、雑貨等を扱う「D&DEPARTMENT KYOTO by 京都造形芸術大学」という3者のコラボ企画によるものである。当時はほとんどが日本人の女性客であったが、すでに訪日外国人も来ているかと思う。

また東京においても2017年に創建400年という節目を迎えた築地本願寺が“開かれたお寺”を目指し、2017年秋に大幅リニューアルが行われその中のカフェレストランが人気となっている。お寺にちなんだ朝食メニューを食べにこれも多くの女性客が訪れている。寺社は周知ように日本のアイデンティティづくりの大きな要素でもあり、こうした試みを入り口に学習・体験してほしいものである。

問われているアイデンティティとはその「物語」であり、どんな日本物語なのか、そのストーリーは。あるいは一人ひとりの物語を持ち得ているかということである。あなたは何者なのですかと問われた時、「わたしは・・・」と答えられるかである。そして、更なる「AI」という問いが待ち構えている。あなたはどれだけ「意味」を理解していますかと。ロボットではない意味ある仕事や生き方をしていますかと。その意味とはアイデンティティ、自身の物語のことである。

今回はアイデンティティが創られていく構図について書いてきたが、消費という現場においてもこの「らしさ」が重要なものとなっていく。商品やサービスあるいは人物の奥にどれだけ共感できる意味ある物語を創ることができるかである。テクノロジーの発展によって、AI,Iot,ロボット・・・・・・こうした生活の中に占める便利さはますます増大していく。であればこそあらゆるところでアイデンティティ・意味ある物語が重要になっていく。(続く)

タグ :アイデンティティ

2019年01月14日

◆すでに起こった未来

ヒット商品応援団日記No727(毎週更新) 2019.1.14.

タイトルの「すでに起こった未来」は周知のビジネスの師であるP.ドラッカーの著書のタイトルである。多くの著書を残したP.ドラッカーであるが、最もP.ドラッカーらしさのある内容の著書である。自らを経営学者ではなく、社会生態学者であるとしたように、社会に次々と起こる事象に、その意味を求め、時代の物見役に徹した。

その物見役だが、まずすでに起こっている変化を観察すること。そして、その変化は一時的なものではなく、時代の底流をなすものであるかを見極めること。その変化に意味があるとすればそれはどのような「機会」をもたらしてくれるかを考えること。

その物見役であるP.ドラッカーは未来を知るにはどうしたら良いのか、ビジネスに携わる人の指針について、次のように述べている。

“未来は分からない。未来は現在とは違う。

未来を知る方法は2つしかない。

すでに起こったことの帰結を見る。

自分で未来をつくる。”

前回のブログで「バブルから学ぶ」というブログを再掲したのも年末年始における平成という時代を振り返るTV番組にあって、あまりにも”バブル期に起きた変化”の理解の足らなさ、無理解に唖然としたからであった。バブル期とは1980年代であり、そこで何が起きていたか、その変化の先に今日があることを、P.ドラッカー流に言うならば「動かしがたい事実」として理解しているかどうかということである。未来は茫洋とした「先」にあるのではなく、「過去」の中にも「今」の中にもあるということである。そうしたことを踏まえて敢えて再掲したという次第である。

そこで「すでに起こった未来」として、その変化の意味を私は以下のようなタイトルでブログを書いている。

1,「パラダイム転換から学ぶ」(概要編)2016年7月

2,「パラダイム転換から学ぶ」(江戸と京)2016年8月

3,「パラダイム転換から学ぶ」(回帰から見える未来)2016年9月

4,「パラダイム転換から学ぶ」(健康時代の未来)2016年10月

5,「パラダイム転換から学ぶ」(働き方が変わる)2017年1月

その転換であるが、”何から何へと転換し、このような変化が生まれた”という変化の意味を抽出した内容となっている。どこまでぱパラダイムという価値観変化の本質に迫られたかはわからないが、「未来」を考える人には何らかのサジェッションになるかと思う。

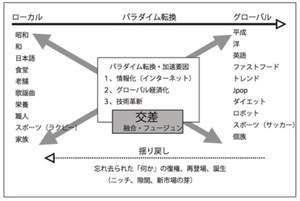

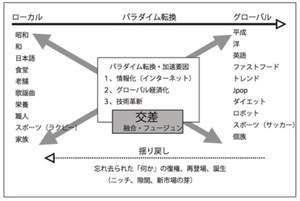

例えば、「パラダイム転換から学ぶ」(概要編)で、「グローバル化」の進展によって起こる変化についてその構造を図解したものである。主に転換によって引き起こされるライフスタイル変化の本質を理解するための図解したものであるが、ここで着眼しなければならないのが、グローバル化への「揺り戻し」である。忘れてしまった「何か」、昭和であれ、和であれ、多くの回帰現象が生まれそこに多くのヒット商品も生まれている。

ただ、この大きな潮流は日本だけでなくグローバル化の波が押し寄せている先進国においても同様であることがわかる。この図を書いたのは3年ほど前であるが、ローカルを自国第一主義に置き換えれば英国のEU離脱も揺れ戻しの一つであり、米国のトランプ大統領の誕生も同じである。グローバル化の恩恵を受けることのなかった取り残された人達は英国にも米国にもいたということである。この頃ほとんどの国際ジャーナリストはこうした「揺れ戻し」に気付くことなく、英国の離脱は無いであろう、トランプ大統領の誕生は無いであろうと的外れな考えに陥っていたということだ。そして、周知のようにそのグローバル化の象徴が「移民」の存在ということであった。結果、数年前までの国際秩序は大きく変わったということである。

ここでもう一つ気づかされることが、日本国内であれば「交差」という着眼である。これは私見であるが、日本の場合アジア大陸の東端、しかも海に囲まれているという地政学的なことから、多くの人や物や文化がある意味吹き溜まりのように集まっていた歴史がある。室町時代には丸木舟に乗って太平洋を渡り、南米のペルーまで出かけた日本人の記録が残されている。当時から「海道」があり多くの人々と交流していたということである。江戸時代は鎖国という閉じられた時代のように思いがちであるが、長崎の出島を介し盛んに輸出入が行われていた。島国であるということは、逆に「開かれている国」ということでもある。渋谷のスクランブル交差点ではないが、多くのものを取り入れ消化する優れて強い胃袋を持った国ということだ。

例えば、昨年度3200万人を超える訪日外国人客が観光で日本を訪れた。あまりの急激な増加は観光に必要な宿泊施設といった観光インフラ整備が遅れてしまっているという現実もあるが、それ以上に訪日外国人との「文化の衝突」が心配である。というのも、上記の図を見てもわかるように訪日観光客の興味関心事は、実は日本のローカル、昭和や和、~家族(コミュニティ)に向かっており、それらは全て日本人の日常生活そのものである。つまり、「日常生活」の中に入ってくるということである。最近はそうでも無いが、日本の木造住居には垣根はあっても低く通りから見える住まい方をしている。勿論、昔から見知った人たちとのコミュニティが作られており、外部への寛容さはあっても文化の衝突はどうしても起こる。つまり、交差ではなく、衝突ということである。日本人が渋谷のスクランブル交差点でぶつからないのは「相手を思いやる気持ち」が根底にあり、”譲り合い”といった行動へと向かわせるからである。こうした自己主張の前に、まず相手にとってどうであるかを考える文化が身についているということであろう。こうした「文化」の不思議さもあって、訪日観光客の観光地になったということだ。日本観光は日本文化観光であると言っても言い過ぎでは無い。数年前から東京・ディズニーランド、富士山、京都と言ったゴールデンルートから、大阪をはじめ地方都市へと広がっていったのも図から言えば、左側にある「ローカル」がそのまま残されているからである。東京には無い日本文化が残されているということである。日本人にとっては「揺り戻し」であっても、訪日外国人にとっては日本文化に出会える世界であるということだ。少し古いデータであるが、2017年度の訪日旅行客内の60%以上はリピーターであったように、回数化とは日本文化への興味が深まっているということの証左である。

日本文化との衝突への心配と書いたが、それは1〜2回の観光客であり、回数を重ねることによって日本文化の理解も深まり、つまり衝突ではなく、交差へと向かうであろう。

今回はインバウンドビジネスを読み解く一つの資料としてコメントしたが、グローバル化の中の「ロボット」についてもその象徴としてAI(人工知能)を考える場合にも活用できる。つまり、その対極にあるのが「職人」であるが、今後の働き方などの未来を考えるにあたってもこうした図を入り口に予測することは可能である。(今後、「未来塾」にて公開します)

このように現在は紛れもなく「転換期」にあり、図で表現したように俯瞰的に見ていくことが必要である。是非、再読していただければと思う。(続く)

タイトルの「すでに起こった未来」は周知のビジネスの師であるP.ドラッカーの著書のタイトルである。多くの著書を残したP.ドラッカーであるが、最もP.ドラッカーらしさのある内容の著書である。自らを経営学者ではなく、社会生態学者であるとしたように、社会に次々と起こる事象に、その意味を求め、時代の物見役に徹した。

その物見役だが、まずすでに起こっている変化を観察すること。そして、その変化は一時的なものではなく、時代の底流をなすものであるかを見極めること。その変化に意味があるとすればそれはどのような「機会」をもたらしてくれるかを考えること。

その物見役であるP.ドラッカーは未来を知るにはどうしたら良いのか、ビジネスに携わる人の指針について、次のように述べている。

“未来は分からない。未来は現在とは違う。

未来を知る方法は2つしかない。

すでに起こったことの帰結を見る。

自分で未来をつくる。”

前回のブログで「バブルから学ぶ」というブログを再掲したのも年末年始における平成という時代を振り返るTV番組にあって、あまりにも”バブル期に起きた変化”の理解の足らなさ、無理解に唖然としたからであった。バブル期とは1980年代であり、そこで何が起きていたか、その変化の先に今日があることを、P.ドラッカー流に言うならば「動かしがたい事実」として理解しているかどうかということである。未来は茫洋とした「先」にあるのではなく、「過去」の中にも「今」の中にもあるということである。そうしたことを踏まえて敢えて再掲したという次第である。

そこで「すでに起こった未来」として、その変化の意味を私は以下のようなタイトルでブログを書いている。

1,「パラダイム転換から学ぶ」(概要編)2016年7月

2,「パラダイム転換から学ぶ」(江戸と京)2016年8月

3,「パラダイム転換から学ぶ」(回帰から見える未来)2016年9月

4,「パラダイム転換から学ぶ」(健康時代の未来)2016年10月

5,「パラダイム転換から学ぶ」(働き方が変わる)2017年1月

その転換であるが、”何から何へと転換し、このような変化が生まれた”という変化の意味を抽出した内容となっている。どこまでぱパラダイムという価値観変化の本質に迫られたかはわからないが、「未来」を考える人には何らかのサジェッションになるかと思う。

例えば、「パラダイム転換から学ぶ」(概要編)で、「グローバル化」の進展によって起こる変化についてその構造を図解したものである。主に転換によって引き起こされるライフスタイル変化の本質を理解するための図解したものであるが、ここで着眼しなければならないのが、グローバル化への「揺り戻し」である。忘れてしまった「何か」、昭和であれ、和であれ、多くの回帰現象が生まれそこに多くのヒット商品も生まれている。

ただ、この大きな潮流は日本だけでなくグローバル化の波が押し寄せている先進国においても同様であることがわかる。この図を書いたのは3年ほど前であるが、ローカルを自国第一主義に置き換えれば英国のEU離脱も揺れ戻しの一つであり、米国のトランプ大統領の誕生も同じである。グローバル化の恩恵を受けることのなかった取り残された人達は英国にも米国にもいたということである。この頃ほとんどの国際ジャーナリストはこうした「揺れ戻し」に気付くことなく、英国の離脱は無いであろう、トランプ大統領の誕生は無いであろうと的外れな考えに陥っていたということだ。そして、周知のようにそのグローバル化の象徴が「移民」の存在ということであった。結果、数年前までの国際秩序は大きく変わったということである。

ここでもう一つ気づかされることが、日本国内であれば「交差」という着眼である。これは私見であるが、日本の場合アジア大陸の東端、しかも海に囲まれているという地政学的なことから、多くの人や物や文化がある意味吹き溜まりのように集まっていた歴史がある。室町時代には丸木舟に乗って太平洋を渡り、南米のペルーまで出かけた日本人の記録が残されている。当時から「海道」があり多くの人々と交流していたということである。江戸時代は鎖国という閉じられた時代のように思いがちであるが、長崎の出島を介し盛んに輸出入が行われていた。島国であるということは、逆に「開かれている国」ということでもある。渋谷のスクランブル交差点ではないが、多くのものを取り入れ消化する優れて強い胃袋を持った国ということだ。

例えば、昨年度3200万人を超える訪日外国人客が観光で日本を訪れた。あまりの急激な増加は観光に必要な宿泊施設といった観光インフラ整備が遅れてしまっているという現実もあるが、それ以上に訪日外国人との「文化の衝突」が心配である。というのも、上記の図を見てもわかるように訪日観光客の興味関心事は、実は日本のローカル、昭和や和、~家族(コミュニティ)に向かっており、それらは全て日本人の日常生活そのものである。つまり、「日常生活」の中に入ってくるということである。最近はそうでも無いが、日本の木造住居には垣根はあっても低く通りから見える住まい方をしている。勿論、昔から見知った人たちとのコミュニティが作られており、外部への寛容さはあっても文化の衝突はどうしても起こる。つまり、交差ではなく、衝突ということである。日本人が渋谷のスクランブル交差点でぶつからないのは「相手を思いやる気持ち」が根底にあり、”譲り合い”といった行動へと向かわせるからである。こうした自己主張の前に、まず相手にとってどうであるかを考える文化が身についているということであろう。こうした「文化」の不思議さもあって、訪日観光客の観光地になったということだ。日本観光は日本文化観光であると言っても言い過ぎでは無い。数年前から東京・ディズニーランド、富士山、京都と言ったゴールデンルートから、大阪をはじめ地方都市へと広がっていったのも図から言えば、左側にある「ローカル」がそのまま残されているからである。東京には無い日本文化が残されているということである。日本人にとっては「揺り戻し」であっても、訪日外国人にとっては日本文化に出会える世界であるということだ。少し古いデータであるが、2017年度の訪日旅行客内の60%以上はリピーターであったように、回数化とは日本文化への興味が深まっているということの証左である。

日本文化との衝突への心配と書いたが、それは1〜2回の観光客であり、回数を重ねることによって日本文化の理解も深まり、つまり衝突ではなく、交差へと向かうであろう。

今回はインバウンドビジネスを読み解く一つの資料としてコメントしたが、グローバル化の中の「ロボット」についてもその象徴としてAI(人工知能)を考える場合にも活用できる。つまり、その対極にあるのが「職人」であるが、今後の働き方などの未来を考えるにあたってもこうした図を入り口に予測することは可能である。(今後、「未来塾」にて公開します)

このように現在は紛れもなく「転換期」にあり、図で表現したように俯瞰的に見ていくことが必要である。是非、再読していただければと思う。(続く)

タグ :転換期

2019年01月08日

◆「バブルから学ぶ」(後半)再掲

ヒット商品応援団日記No726(毎週更新) 2019.1.8.

バブル崩壊は1991年の大蔵省による「土地関連融資の抑制について」(総量規制)に加えて、日本銀行による金融引き締めに端を発する信用崩壊であった。こうした政府・日銀のバブル潰し=加熱した投機マネーの変化は少し前からその兆候を見せていた。株式市場においては1989年の大納会(12月29日)に終値の最高値38,915円87銭を付けたのをピークに暴落に転じ、湾岸危機と原油高や公定歩合の急激な引き上げが起こった後の1990年10月1日には一時20,000円割れと、わずか9か月あまりの間に半値近い水準にまで暴落した。こうした状況に追い討ちをかけたのが総量規制であった。

1980年代後半「過剰さ」はオタクだけでなく、狭い国土の日本では土地価格は上がっても下がることはない、そんな不動産神話は企業ばかりか個人にまで広く行き渡り、銀行も個人融資を積極的に行った時代であった。そして、バブル経済が崩壊した結果、日本全体の土地資産額は、1990-2002年で1000兆円減少。バブル崩壊で日本の失われた資産は、土地・株だけで約1400兆円とされている。

実はバブリ崩壊の影響が企業における経済活動だけであれば、その復活もまた可能かもしれない。しかし、当たり前のことであるが、生活者個々の生活に直接・間接にわたる影響は、極論ではあるが「今尚続いている」と考えている。住宅ローン破綻など数値に現れている影響についてはわかりやすいが、心理的なものについてはほとんで分析されたことがない。

デフレにはバブル崩壊が底流している

この未来塾で第1回から第5回にわたって「パラダイム転換から学ぶ」というタイトルで旧来の価値観がバブル崩壊によって変わる様を読み解いてきたので是非再読していただきたいが、一言で言うならばそれまでの「豊かさ」の意味合いを再度考える時間が今尚続いている。それは「投機」に対する考え方で、極論ではあるがバブル期お金がお金を過剰に産む投機経験をしてきたことによる。一定の投資に対するリターンではなく、何倍何十倍にも変換できる「投機」は是としないということである。これは欧米のような保有資産を株式で持つのではなく、いわゆるリターンの少ない貯金のままであるのはこうした理由からである。0金利時代にあっても預貯金比率が高いのはこうした理由からである。いくら政府日銀が株価を高くし個人投資家の投資を期待しても活況を見せないのもこうした背景からである。バブル崩壊という経験は単なる世界経済の変動、例えば2008年のリーマンショックが与えた影響どころではない。「単なる」という形容詞をつけたのも、バブル崩壊は多くの生活者の「生活・経済」を変えただけでなく、ある意味「人生」を変えた転換であったということだ。つまり、人生観をも変えたということである。

神話とは「こころ」のなせるものである。情緒的な表現になるが、神話崩壊とは「こころ」が壊れてしまったということだ。この崩壊を直接経験したのがバブル世代・新人類を中心に団塊世代という消費の中心世代であった。更にいうならば、団塊ジュニアは1990年代初頭の第一次就職氷河期を経験し、新人類の子供達の一部は家庭崩壊に陥り、更に子供の一部は都市漂流民となった。1980年代新人類の結婚観を「成田離婚」とネーミングされ話題となったが、実はこの世代以降離婚率が増加する。つまり、シングルマザーが増加するということである。こうした社会現象が生まれた背景の一つ、いや中心にバブル崩壊があり、それは消費においても「デフレマインド形成」へとつながっている。

団塊世代が多くの金融資産を持ちながら、子供や孫にはお金を使ってもそれ以上は使わない。新人類世代も高齢社会の只中にいて、両親の介護に没頭し、1980年代の頃のような「自由な行動」「自由な消費」に向かうことができない状況だ。

彼ら世代の子供達もまた、間接的にバブル崩壊を経験しており、その価値観の根底には「冒険」より「安定」、「消費」より「貯蓄」、といった内向き傾向となり、デフレマインドに繋がっている。

断絶する昭和マーケットと平成マーケット

バブル崩壊とは直接影響を受けない平成世代による消費市場はどうかと言えば、数年前のキーワード「草食男子・肉食女子」という構図が如実に表している。数年前のブログになるが、この世代について次のように書いた。

『本来であれば欲望むき出しのアニマル世代(under30)は草食世代と呼ばれ、肉食女子、女子会という消費牽引役の女性達も、境目を軽々と超えてしまう「オヤジギャル」の迫力には遠く及ばない。私が以前ネーミングしたのが「20歳の老人」であったが、達観、諦観、という言葉が似合う世代である。消費の現象面では「離れ世代」と呼べるであろう。TV離れ、車離れ、オシャレ離れ、海外旅行離れ、恋愛離れ、結婚離れ、・・・・・・執着する「何か」を持たない、欲望を喪失しているかのように見える世代である。唯一離さないのが携帯をはじめとした「コミュニケーションツールや場」である。「新語・流行語大賞」のTOP10に入った「~なう」というツイッター用語に見られる常時接続世界もこの世代の特徴であるが、これも深い関係を結ぶための接続ではなく、私が「だよね世代」と名付けたように軽い相づちを打つようなそんな関係である。例えば、居酒屋にも行くが、酔うためではなく、人との関係を結ぶ軽いつきあいとしてである。だから、今や居酒屋のドリンクメニューの中心はノンアルコールドリンクになろうとしている。』

あまり世代論に偏ってはいけないが、バブル期、バブル崩壊に直接間接関わった世代における価値観とは根底から異なることが分かるであろう。「デフレ」という言葉はデフレ経済のそれであって、今や多様な使われ方をしているが、新人類を始めバブル(崩壊)経験世代にとってはデフレマインドは消費心理の底流としてあるが、このunder30(確か4年ほど前に日経新聞が特集を組みネーミングした)はデフレとは無縁なマーケットとしてある。私は「欲望喪失世代」との表現をしたが、それは団塊世代や新人類との比較においてであって、under30にとってはこれが普通の消費感覚となっている。つまり、全く異なる価値観のマーケットが存在しているということである。

バブルの思い出消費

思い出は人生時間が長い団塊世代だけのものではない。若い世代にとっても短い時間ではあるが思い出はあり、それらを消費することはある。例えば、平成世代の両親は夫婦共稼ぎが一般標準となり、「おふくろの味」は家庭での手作り食ではなく学校給食とコンビニとなった。10年程前から「食育」が子育ての大きなテーマとなっているが、その中のメニューには郷土食がある。その郷土食とは本来家庭でつくる日常食のことである。それらは家庭ではなく学校給食として提供され、卒業数年後にはコンビニのヒット商品にもなる。平成世代はコンビニで「おふくろの味」を買い求め、思い出を消費するのである。そうした思い出消費のヒット商品の一つが学校給食で出された揚げパンであろう。

もう一つ着眼すべきがOLD NEW、昭和世代にとっては懐かしい過去であるが、「古(いにしえ)が新しい」と若い世代にとっても新鮮な興味関心を喚起し、新しいマーケットを創造している消費である。その代表的ヒット商品が数年前流行った「角ハイボール」であろう。団塊世代にとっては懐かしいアルコール飲料であるが、今また飲むかと言うと頻度多く飲むことは無い。アルコール離れが進んでいる若い世代にとってすら、まさに「古(いにしえ)が新しい」飲み物として急速に浸透した。

バブル世代の思い出消費となると、やはりディスコであろう。バブル崩壊と共に閉鎖・縮小へと向かったが、ここにきてディスコが復活しつつある。新人類も50代になり、体が動くかどうかとも思うが、これも青春フィードバックで、団塊世代のOldiesを聞きにライブハウスに行くのと同じである。また、1980年代「フレンズ」で大ヒットしたあのフレンズが再結成した。どんな「次」を見せてくれるか楽しみである。

バブルから学ぶこと・・・・・・「自由」であった時代

1980年代を「特異な時代」としたのは、その後の消費における新しい、面白い、珍しい商品やサービスが数多く市場に誕生してきたことにある。江戸時代との比較でいうと、江戸っ子の心を掴むキーワードは「珍」「奇」「怪」で、珍しい、奇をてらった、秘密めいた怪しげなものに惹かれた。例えば、天ぷらであれば上方では魚のすり身を揚げていたが、江戸では切り身に衣をつけて揚げる。寿司で言えば、時間のかかる押し寿司ではなく、酢飯にネタを握って素早く食べるように。似て非なるものを創ったのである。

江戸の場合は上方をモデルに「珍」「奇」「怪」という工夫・アイディアを付与し創造したのに対し、バブル期は欧米のメニュー業態をモデルに日本的な業態に変えていったということである。例えば、日本マクドナルドの成長についても日本版マクドナルドであり、1980年代半ばマクドナルドのハンバーガーにはミミズが入っているという「噂」を根本から否定するために、それまでの米国レシピから「100%ビーフ」に変更した。日本マクドナルドというより創業者の意向が強く反映した「藤田マクドナルド」であった。

あるいはダスキンが行なっているミスタードーナツの場合も、米国との契約上レシピ変更は不可であったが、確か1980年代契約を変更し、日本独自のメニューが可能となった。その本格的な独自メニューが1992年の新商品「飲茶」で、後に大ヒットとなるポン・デ・リングに繋がる。

つまり、ある意味今までの既成メニューとは全く異なる「商品」が生まれたという点にある。こうした例は米国生まれのコンビニ・セブンイレブンも同様で、米国のメニューや業態とは全く異なる日本独自の小売業を確立したのも1980年~1990年代であった。江戸時代から続いてきた異なる地域・文化の取り入れ方の工夫ではなく、全く発想の異なる今まで無かった「新」が生まれた点にある。

その理由は何であったか、それはあらゆる面で「自由」であったということである。過去にとらわれない「自由」、冒険ができる「自由」、とことん面白がれる「自由」、目標という前もった成果からの「自由」、サントリーの創業精神「やってみなはれ」もそうした自由な企業風土から生まれたものだ。そうした風土に触発されて「自由」を自覚することもあるが、その基本は多くの「しがらみ」を自ら解き放つことによって得られる実感である。勿論、そのことによって生まれる困難さや失敗を含めてであるが。

一方、受け手である生活者・消費者においては、壁を作らない「自由」、性別・年齢という壁を超えた「自由」、価格からの「自由」(安くても好きであればいいじゃないか)、こうした自由な選択肢があった時代である。今や当たり前となったセレクトショップも団塊ジュニアが作ったものだが、中国製でも気に入ればそれでいいじゃないかという「自由」が生まれていた。

ところで「自由」から生まれた代表的人物の一人は2012年のノーベル生理学・医学賞をジョン・ガードンと共同受賞した山中 伸弥氏であろう。医学に知見のない私がいうべきことではないが、いわゆる超エリートコースを歩んできた人物ではない。父親から勧められて医師になる道を歩むのだが、迷った末徳田虎雄(徳洲会理事長)の著書『生命だけは平等だ』を読み、徳田の生き方に感銘を受けて医師になることを決意したという。「平等」であることを目指し、後のiPs細胞の研究に向かうことは周知の通りである。その「平等」という理想を目指すには、多くの障害を超えること、そのためにはあらゆる既成から自由でなければならないということだ。まさに「自由人」のお一人である。

もう一人挙げるとすれば年代的には少し古くはなるが、その行動を考えるとすればそれは亡き立川談志ということになる。多くの逸話が残る故人であるが、例えば政治家であった時代1975年12月26日、三木内閣の沖縄開発政務次官に就任するが、就任時の会見で議員の選挙資金について「子供の面倒を親分が見るのは当然」と発言したことが問題化。更に、政務次官初仕事である沖縄海洋博視察では二日酔いのまま記者会見に臨み、地元沖縄メディアの記者から「あなたは公務と酒とどちらが大切なんだ」と咎められる。これに対して「酒に決まってんだろ」と返したことが更に問題となる。更に詰問する記者に対し、退席を命じ、会見を打ち切ろうとしたため批判を浴びた。(ウイキペディアより)

その発言内容の是非は別にして、その自由奔放さはわかるかと思う。その後も1983年、落語協会真打昇進試験制度運用をめぐり、当時落語協会会長であった師匠・小さんと対立。同年、落語協会を脱会し、落語立川流を創設して家元となる。その後、こう頭ガンによる声を失ってなおお笑いの先にある落語を目指した人物であるが、よくよく考えれば古典の復活を始め生粋の「落語オタク」であった。既成の政治とも、既成の落語とも離れ「自由」であった立川談志の生き方である。

「自由」を面白がる時代へ

こうした「自由さ」は戦前の価値観からの解放と共に、映画「Always三丁目の夕日」に描かれていたように「豊かではなかったが、そこには夢や希望があった」、そんな夢や希望を持ち得たのが昭和という時代であった。そこには夢や希望を追いかける「自由」が横溢していた時代のことでもあった。企業も個人も、何事かを生み出す「創業」時代であったということだ。平成の時代になり、特に2000年代になり盛んにベンチャーが叫ばれてきたが、ほとんど結果は得られてはいない。数年前から、ベンチャーキャピタルのいくつかのフアンドによる試みが始まっているが、社会を動かす潮流には程遠い。

ところで「自由」というと勝手気儘なことのように思いがちであるが、実は真逆の世界である。結果は誰でもない自分自身に返ってくるもので、だから面白いと思える人によってのみ「自由」はある。

江戸元禄の世を「浮世」と呼んでいるが、実は自己責任は明確にあった。平和な江戸時代には五街道が整備され、一定の制限はあるもののお伊勢参りのように旅行が盛んであった。その際必要となったのが通行手形で居住する大家(町役人・村役人)に申請し発行してもらう仕組みであった。今日のパスポートと同じようなものだが、手形に書いてあるのが「旅先で死んでもあり合わせのところに埋めてください」「亡骸は送り戻す必要はありません」といった主旨の一文が記載されていた。つまり、生きるも死ぬも自分の判断、他人のせいにしない」ということが理解されていた社会であった。

こうした自由を面白がれるには、周囲も、社会も、時代も「前」「未来」に向いていることが必要であった。しかし、バブル崩壊後の20数年、多くの神話崩壊と共に企業・個人にのしかかる「不安」、広く社会に広がる「不安」を前に「自由」になれる環境には程遠かった。一言で言えば、繰り返し言われていることだが「将来不安」ということになる。消費を含めた心が向かう先は「内側」ということになる。しかも、「過去」へと遡る傾向を強めていく心理市場については過去何度となく書いているのでここでは省略する。

また、このブログでも繰り返し書いてきている家計調査報告を踏まえると、勤労者世帯収入が増えないばかりか、リーマンショック以降社会保険料が増え、手取り給与(可処分所得)は減るだけでなく、企業側も半分負担していることからその負担も大きい。「自由」を面白がる環境条件が更に満たされなくなってきている。これが将来不安に直接繋がり、雇用形態も非正規雇用が4割を超えた。

ただ昨年夏以降、ユニクロ柳井社長の言葉ではないが、「デフレもまた良いものではないか」という発言に見られるように、企業も、生活者も自ら「デフレ的なるもの」の世界観からは既に脱却している。そうしたことを踏まえデフレは日常化し、死語になったとブログにも書いた。バブル崩壊によって生まれた個々の「不安」は勿論残ってはいるものの、昭和と平成の世代比較において考えるならば、バブル崩壊という「不安」視座から「消費」を見れば、昭和世代は崩壊経験もあり「リアルなものとしての不安」であり、平成世代のそれは「漠とした不安」である。昭和世代にとっての不安は具体的であり解決もまた可能である。しかし、平成世代の方が不確かであるが故に問題は深刻であるということだ。

ただ、「自由」という視座を持って考えるとすれば、国や社会といった大きな単位における制度や環境作りではなく、もっと小さな単位、家庭やコミュニティ、あるいは企業の部署単位や団体単位で「自由」に取り組むことは可能である。

既成から「自由」である企業がどんな成果を上げてきたか、例えば非常識経営と言われた岐阜にある電気設備資材メーカーである未来工業があり、最近ではブログにも取り上げた24時間営業の立ち食いそば「富士そば」もある。両社共に「人」を大切に考えた経営者による企業であり、従業員もそれに応えた企業である。未来工業においては社員から様々なアイディアを募集し商品開発や作業改善に役立てている。富士そばにおいても店独自のメニュー開発を促進し、一味違う店作りを行なっている。どちらも社員の自由な創意工夫が経営に大きく貢献し、勿論その成果配分は言うまでもない。そんな経営の仕組みを持った企業である。これからもそうした良き事例を取り上げていくつもりであるが、逆に自由のない「既成」に囚われ踏襲してきた失敗事例も同時にテーマにしていくこととする。

今回はバブルのマイナス面ばかりが指摘されてきた20数年であったことに対し。敢えて「バブル期に生まれた<新しさ>」の背景に「自由」があったということに着眼した。「失われた20年」という言葉で、ビジネスもマーケティングにおいても全てを切り捨ててきたが、1980年という特異な時代を読み解いていくと、そこにこれから「先」の着眼も見えてきたように思える。発想を変えてコトに向かう、これもまた「自由」のなせる技である。

<戦後の世代区分>

・「プレ団塊」 <戦中派世代> (1941年以前生まれ)

・[団塊の世代] <全共闘・ビートルズ世代>(1942~1950年)

・[ポスト団塊の世代] <新人類>(1951~1969年生まれ)

・[団塊ジュニア] <いちご族>(1970~1982年生まれ)

・[ポスト団塊ジュニア] <トマト族>(1983年~生まれ)

<年表:着目すべきバブル期の主な社会現象>

1981年 映画「機動戦士ガンダム」

田中康夫「なんとなく、クリスタル」

川久保玲、山本耀司パリコレ進出

1982年 西武百貨店「おいしい生活」キャンペーン

1983年 東京ディズニーランド開園

「無印良品」青山1号店オープン

1984年 「チケットぴあ」営業開始

マハラジャ 麻布十番」オープン

1985年 「ゆうやけニャンニャン」放送開始

「8時だよ! 全員集合」放送終了

「ビックリマンチョコ」販売開始

「男女雇用機会均等法」施行

1986年 「岡田有希子」自殺、後追い自殺多発

1987年 「ビックリマンチョコ」大ブーム

1988年 「Hanako」創刊、「平凡パンチ」休刊

1989年 「株価3万八千円超え」

*消費税導入

1991年 バブル崩壊

*消費というレベルでいうと通流の売り上げに

影響が出てきたのは1993年からであった。

「バブルから学ぶ」(後半)

元禄と昭和

その成熟消費文化

バブル崩壊は1991年の大蔵省による「土地関連融資の抑制について」(総量規制)に加えて、日本銀行による金融引き締めに端を発する信用崩壊であった。こうした政府・日銀のバブル潰し=加熱した投機マネーの変化は少し前からその兆候を見せていた。株式市場においては1989年の大納会(12月29日)に終値の最高値38,915円87銭を付けたのをピークに暴落に転じ、湾岸危機と原油高や公定歩合の急激な引き上げが起こった後の1990年10月1日には一時20,000円割れと、わずか9か月あまりの間に半値近い水準にまで暴落した。こうした状況に追い討ちをかけたのが総量規制であった。

1980年代後半「過剰さ」はオタクだけでなく、狭い国土の日本では土地価格は上がっても下がることはない、そんな不動産神話は企業ばかりか個人にまで広く行き渡り、銀行も個人融資を積極的に行った時代であった。そして、バブル経済が崩壊した結果、日本全体の土地資産額は、1990-2002年で1000兆円減少。バブル崩壊で日本の失われた資産は、土地・株だけで約1400兆円とされている。

実はバブリ崩壊の影響が企業における経済活動だけであれば、その復活もまた可能かもしれない。しかし、当たり前のことであるが、生活者個々の生活に直接・間接にわたる影響は、極論ではあるが「今尚続いている」と考えている。住宅ローン破綻など数値に現れている影響についてはわかりやすいが、心理的なものについてはほとんで分析されたことがない。

デフレにはバブル崩壊が底流している

この未来塾で第1回から第5回にわたって「パラダイム転換から学ぶ」というタイトルで旧来の価値観がバブル崩壊によって変わる様を読み解いてきたので是非再読していただきたいが、一言で言うならばそれまでの「豊かさ」の意味合いを再度考える時間が今尚続いている。それは「投機」に対する考え方で、極論ではあるがバブル期お金がお金を過剰に産む投機経験をしてきたことによる。一定の投資に対するリターンではなく、何倍何十倍にも変換できる「投機」は是としないということである。これは欧米のような保有資産を株式で持つのではなく、いわゆるリターンの少ない貯金のままであるのはこうした理由からである。0金利時代にあっても預貯金比率が高いのはこうした理由からである。いくら政府日銀が株価を高くし個人投資家の投資を期待しても活況を見せないのもこうした背景からである。バブル崩壊という経験は単なる世界経済の変動、例えば2008年のリーマンショックが与えた影響どころではない。「単なる」という形容詞をつけたのも、バブル崩壊は多くの生活者の「生活・経済」を変えただけでなく、ある意味「人生」を変えた転換であったということだ。つまり、人生観をも変えたということである。

神話とは「こころ」のなせるものである。情緒的な表現になるが、神話崩壊とは「こころ」が壊れてしまったということだ。この崩壊を直接経験したのがバブル世代・新人類を中心に団塊世代という消費の中心世代であった。更にいうならば、団塊ジュニアは1990年代初頭の第一次就職氷河期を経験し、新人類の子供達の一部は家庭崩壊に陥り、更に子供の一部は都市漂流民となった。1980年代新人類の結婚観を「成田離婚」とネーミングされ話題となったが、実はこの世代以降離婚率が増加する。つまり、シングルマザーが増加するということである。こうした社会現象が生まれた背景の一つ、いや中心にバブル崩壊があり、それは消費においても「デフレマインド形成」へとつながっている。

団塊世代が多くの金融資産を持ちながら、子供や孫にはお金を使ってもそれ以上は使わない。新人類世代も高齢社会の只中にいて、両親の介護に没頭し、1980年代の頃のような「自由な行動」「自由な消費」に向かうことができない状況だ。

彼ら世代の子供達もまた、間接的にバブル崩壊を経験しており、その価値観の根底には「冒険」より「安定」、「消費」より「貯蓄」、といった内向き傾向となり、デフレマインドに繋がっている。

断絶する昭和マーケットと平成マーケット

バブル崩壊とは直接影響を受けない平成世代による消費市場はどうかと言えば、数年前のキーワード「草食男子・肉食女子」という構図が如実に表している。数年前のブログになるが、この世代について次のように書いた。

『本来であれば欲望むき出しのアニマル世代(under30)は草食世代と呼ばれ、肉食女子、女子会という消費牽引役の女性達も、境目を軽々と超えてしまう「オヤジギャル」の迫力には遠く及ばない。私が以前ネーミングしたのが「20歳の老人」であったが、達観、諦観、という言葉が似合う世代である。消費の現象面では「離れ世代」と呼べるであろう。TV離れ、車離れ、オシャレ離れ、海外旅行離れ、恋愛離れ、結婚離れ、・・・・・・執着する「何か」を持たない、欲望を喪失しているかのように見える世代である。唯一離さないのが携帯をはじめとした「コミュニケーションツールや場」である。「新語・流行語大賞」のTOP10に入った「~なう」というツイッター用語に見られる常時接続世界もこの世代の特徴であるが、これも深い関係を結ぶための接続ではなく、私が「だよね世代」と名付けたように軽い相づちを打つようなそんな関係である。例えば、居酒屋にも行くが、酔うためではなく、人との関係を結ぶ軽いつきあいとしてである。だから、今や居酒屋のドリンクメニューの中心はノンアルコールドリンクになろうとしている。』

あまり世代論に偏ってはいけないが、バブル期、バブル崩壊に直接間接関わった世代における価値観とは根底から異なることが分かるであろう。「デフレ」という言葉はデフレ経済のそれであって、今や多様な使われ方をしているが、新人類を始めバブル(崩壊)経験世代にとってはデフレマインドは消費心理の底流としてあるが、このunder30(確か4年ほど前に日経新聞が特集を組みネーミングした)はデフレとは無縁なマーケットとしてある。私は「欲望喪失世代」との表現をしたが、それは団塊世代や新人類との比較においてであって、under30にとってはこれが普通の消費感覚となっている。つまり、全く異なる価値観のマーケットが存在しているということである。

バブルの思い出消費

思い出は人生時間が長い団塊世代だけのものではない。若い世代にとっても短い時間ではあるが思い出はあり、それらを消費することはある。例えば、平成世代の両親は夫婦共稼ぎが一般標準となり、「おふくろの味」は家庭での手作り食ではなく学校給食とコンビニとなった。10年程前から「食育」が子育ての大きなテーマとなっているが、その中のメニューには郷土食がある。その郷土食とは本来家庭でつくる日常食のことである。それらは家庭ではなく学校給食として提供され、卒業数年後にはコンビニのヒット商品にもなる。平成世代はコンビニで「おふくろの味」を買い求め、思い出を消費するのである。そうした思い出消費のヒット商品の一つが学校給食で出された揚げパンであろう。

もう一つ着眼すべきがOLD NEW、昭和世代にとっては懐かしい過去であるが、「古(いにしえ)が新しい」と若い世代にとっても新鮮な興味関心を喚起し、新しいマーケットを創造している消費である。その代表的ヒット商品が数年前流行った「角ハイボール」であろう。団塊世代にとっては懐かしいアルコール飲料であるが、今また飲むかと言うと頻度多く飲むことは無い。アルコール離れが進んでいる若い世代にとってすら、まさに「古(いにしえ)が新しい」飲み物として急速に浸透した。

バブル世代の思い出消費となると、やはりディスコであろう。バブル崩壊と共に閉鎖・縮小へと向かったが、ここにきてディスコが復活しつつある。新人類も50代になり、体が動くかどうかとも思うが、これも青春フィードバックで、団塊世代のOldiesを聞きにライブハウスに行くのと同じである。また、1980年代「フレンズ」で大ヒットしたあのフレンズが再結成した。どんな「次」を見せてくれるか楽しみである。

バブルから学ぶこと・・・・・・「自由」であった時代

1980年代を「特異な時代」としたのは、その後の消費における新しい、面白い、珍しい商品やサービスが数多く市場に誕生してきたことにある。江戸時代との比較でいうと、江戸っ子の心を掴むキーワードは「珍」「奇」「怪」で、珍しい、奇をてらった、秘密めいた怪しげなものに惹かれた。例えば、天ぷらであれば上方では魚のすり身を揚げていたが、江戸では切り身に衣をつけて揚げる。寿司で言えば、時間のかかる押し寿司ではなく、酢飯にネタを握って素早く食べるように。似て非なるものを創ったのである。

江戸の場合は上方をモデルに「珍」「奇」「怪」という工夫・アイディアを付与し創造したのに対し、バブル期は欧米のメニュー業態をモデルに日本的な業態に変えていったということである。例えば、日本マクドナルドの成長についても日本版マクドナルドであり、1980年代半ばマクドナルドのハンバーガーにはミミズが入っているという「噂」を根本から否定するために、それまでの米国レシピから「100%ビーフ」に変更した。日本マクドナルドというより創業者の意向が強く反映した「藤田マクドナルド」であった。

あるいはダスキンが行なっているミスタードーナツの場合も、米国との契約上レシピ変更は不可であったが、確か1980年代契約を変更し、日本独自のメニューが可能となった。その本格的な独自メニューが1992年の新商品「飲茶」で、後に大ヒットとなるポン・デ・リングに繋がる。

つまり、ある意味今までの既成メニューとは全く異なる「商品」が生まれたという点にある。こうした例は米国生まれのコンビニ・セブンイレブンも同様で、米国のメニューや業態とは全く異なる日本独自の小売業を確立したのも1980年~1990年代であった。江戸時代から続いてきた異なる地域・文化の取り入れ方の工夫ではなく、全く発想の異なる今まで無かった「新」が生まれた点にある。

その理由は何であったか、それはあらゆる面で「自由」であったということである。過去にとらわれない「自由」、冒険ができる「自由」、とことん面白がれる「自由」、目標という前もった成果からの「自由」、サントリーの創業精神「やってみなはれ」もそうした自由な企業風土から生まれたものだ。そうした風土に触発されて「自由」を自覚することもあるが、その基本は多くの「しがらみ」を自ら解き放つことによって得られる実感である。勿論、そのことによって生まれる困難さや失敗を含めてであるが。

一方、受け手である生活者・消費者においては、壁を作らない「自由」、性別・年齢という壁を超えた「自由」、価格からの「自由」(安くても好きであればいいじゃないか)、こうした自由な選択肢があった時代である。今や当たり前となったセレクトショップも団塊ジュニアが作ったものだが、中国製でも気に入ればそれでいいじゃないかという「自由」が生まれていた。

ところで「自由」から生まれた代表的人物の一人は2012年のノーベル生理学・医学賞をジョン・ガードンと共同受賞した山中 伸弥氏であろう。医学に知見のない私がいうべきことではないが、いわゆる超エリートコースを歩んできた人物ではない。父親から勧められて医師になる道を歩むのだが、迷った末徳田虎雄(徳洲会理事長)の著書『生命だけは平等だ』を読み、徳田の生き方に感銘を受けて医師になることを決意したという。「平等」であることを目指し、後のiPs細胞の研究に向かうことは周知の通りである。その「平等」という理想を目指すには、多くの障害を超えること、そのためにはあらゆる既成から自由でなければならないということだ。まさに「自由人」のお一人である。

もう一人挙げるとすれば年代的には少し古くはなるが、その行動を考えるとすればそれは亡き立川談志ということになる。多くの逸話が残る故人であるが、例えば政治家であった時代1975年12月26日、三木内閣の沖縄開発政務次官に就任するが、就任時の会見で議員の選挙資金について「子供の面倒を親分が見るのは当然」と発言したことが問題化。更に、政務次官初仕事である沖縄海洋博視察では二日酔いのまま記者会見に臨み、地元沖縄メディアの記者から「あなたは公務と酒とどちらが大切なんだ」と咎められる。これに対して「酒に決まってんだろ」と返したことが更に問題となる。更に詰問する記者に対し、退席を命じ、会見を打ち切ろうとしたため批判を浴びた。(ウイキペディアより)

その発言内容の是非は別にして、その自由奔放さはわかるかと思う。その後も1983年、落語協会真打昇進試験制度運用をめぐり、当時落語協会会長であった師匠・小さんと対立。同年、落語協会を脱会し、落語立川流を創設して家元となる。その後、こう頭ガンによる声を失ってなおお笑いの先にある落語を目指した人物であるが、よくよく考えれば古典の復活を始め生粋の「落語オタク」であった。既成の政治とも、既成の落語とも離れ「自由」であった立川談志の生き方である。

「自由」を面白がる時代へ

こうした「自由さ」は戦前の価値観からの解放と共に、映画「Always三丁目の夕日」に描かれていたように「豊かではなかったが、そこには夢や希望があった」、そんな夢や希望を持ち得たのが昭和という時代であった。そこには夢や希望を追いかける「自由」が横溢していた時代のことでもあった。企業も個人も、何事かを生み出す「創業」時代であったということだ。平成の時代になり、特に2000年代になり盛んにベンチャーが叫ばれてきたが、ほとんど結果は得られてはいない。数年前から、ベンチャーキャピタルのいくつかのフアンドによる試みが始まっているが、社会を動かす潮流には程遠い。

ところで「自由」というと勝手気儘なことのように思いがちであるが、実は真逆の世界である。結果は誰でもない自分自身に返ってくるもので、だから面白いと思える人によってのみ「自由」はある。

江戸元禄の世を「浮世」と呼んでいるが、実は自己責任は明確にあった。平和な江戸時代には五街道が整備され、一定の制限はあるもののお伊勢参りのように旅行が盛んであった。その際必要となったのが通行手形で居住する大家(町役人・村役人)に申請し発行してもらう仕組みであった。今日のパスポートと同じようなものだが、手形に書いてあるのが「旅先で死んでもあり合わせのところに埋めてください」「亡骸は送り戻す必要はありません」といった主旨の一文が記載されていた。つまり、生きるも死ぬも自分の判断、他人のせいにしない」ということが理解されていた社会であった。

こうした自由を面白がれるには、周囲も、社会も、時代も「前」「未来」に向いていることが必要であった。しかし、バブル崩壊後の20数年、多くの神話崩壊と共に企業・個人にのしかかる「不安」、広く社会に広がる「不安」を前に「自由」になれる環境には程遠かった。一言で言えば、繰り返し言われていることだが「将来不安」ということになる。消費を含めた心が向かう先は「内側」ということになる。しかも、「過去」へと遡る傾向を強めていく心理市場については過去何度となく書いているのでここでは省略する。

また、このブログでも繰り返し書いてきている家計調査報告を踏まえると、勤労者世帯収入が増えないばかりか、リーマンショック以降社会保険料が増え、手取り給与(可処分所得)は減るだけでなく、企業側も半分負担していることからその負担も大きい。「自由」を面白がる環境条件が更に満たされなくなってきている。これが将来不安に直接繋がり、雇用形態も非正規雇用が4割を超えた。

ただ昨年夏以降、ユニクロ柳井社長の言葉ではないが、「デフレもまた良いものではないか」という発言に見られるように、企業も、生活者も自ら「デフレ的なるもの」の世界観からは既に脱却している。そうしたことを踏まえデフレは日常化し、死語になったとブログにも書いた。バブル崩壊によって生まれた個々の「不安」は勿論残ってはいるものの、昭和と平成の世代比較において考えるならば、バブル崩壊という「不安」視座から「消費」を見れば、昭和世代は崩壊経験もあり「リアルなものとしての不安」であり、平成世代のそれは「漠とした不安」である。昭和世代にとっての不安は具体的であり解決もまた可能である。しかし、平成世代の方が不確かであるが故に問題は深刻であるということだ。

ただ、「自由」という視座を持って考えるとすれば、国や社会といった大きな単位における制度や環境作りではなく、もっと小さな単位、家庭やコミュニティ、あるいは企業の部署単位や団体単位で「自由」に取り組むことは可能である。

既成から「自由」である企業がどんな成果を上げてきたか、例えば非常識経営と言われた岐阜にある電気設備資材メーカーである未来工業があり、最近ではブログにも取り上げた24時間営業の立ち食いそば「富士そば」もある。両社共に「人」を大切に考えた経営者による企業であり、従業員もそれに応えた企業である。未来工業においては社員から様々なアイディアを募集し商品開発や作業改善に役立てている。富士そばにおいても店独自のメニュー開発を促進し、一味違う店作りを行なっている。どちらも社員の自由な創意工夫が経営に大きく貢献し、勿論その成果配分は言うまでもない。そんな経営の仕組みを持った企業である。これからもそうした良き事例を取り上げていくつもりであるが、逆に自由のない「既成」に囚われ踏襲してきた失敗事例も同時にテーマにしていくこととする。

今回はバブルのマイナス面ばかりが指摘されてきた20数年であったことに対し。敢えて「バブル期に生まれた<新しさ>」の背景に「自由」があったということに着眼した。「失われた20年」という言葉で、ビジネスもマーケティングにおいても全てを切り捨ててきたが、1980年という特異な時代を読み解いていくと、そこにこれから「先」の着眼も見えてきたように思える。発想を変えてコトに向かう、これもまた「自由」のなせる技である。

付帯資料

<戦後の世代区分>

・「プレ団塊」 <戦中派世代> (1941年以前生まれ)

・[団塊の世代] <全共闘・ビートルズ世代>(1942~1950年)

・[ポスト団塊の世代] <新人類>(1951~1969年生まれ)

・[団塊ジュニア] <いちご族>(1970~1982年生まれ)

・[ポスト団塊ジュニア] <トマト族>(1983年~生まれ)

<年表:着目すべきバブル期の主な社会現象>

1981年 映画「機動戦士ガンダム」

田中康夫「なんとなく、クリスタル」

川久保玲、山本耀司パリコレ進出

1982年 西武百貨店「おいしい生活」キャンペーン

1983年 東京ディズニーランド開園

「無印良品」青山1号店オープン

1984年 「チケットぴあ」営業開始

マハラジャ 麻布十番」オープン

1985年 「ゆうやけニャンニャン」放送開始

「8時だよ! 全員集合」放送終了

「ビックリマンチョコ」販売開始

「男女雇用機会均等法」施行

1986年 「岡田有希子」自殺、後追い自殺多発

1987年 「ビックリマンチョコ」大ブーム

1988年 「Hanako」創刊、「平凡パンチ」休刊

1989年 「株価3万八千円超え」

*消費税導入

1991年 バブル崩壊

*消費というレベルでいうと通流の売り上げに

影響が出てきたのは1993年からであった。

タグ :バブル

2019年01月06日

◆「バブルから学ぶ」(前半)再掲

ヒット商品応援団日記No726(毎週更新) 2019.1.6.

新元号の年を迎えることもあって、年末年始には「平成という時代」に焦点が当てられメディアを通じて多くの論評がなされている。しかし、平成という時代の多くは「バブルの清算の時代であった」というマイナスの指摘が多いようであったが、実は今日という未来の芽が誕生していた。今回はそうした意味を含め再掲することとする。

今回の未来塾は「バブル」をテーマとした。そのバブル期である1980年代は「特異」な時代であった。というのも、今日の消費がつくられる言わば「未来の芽」が次々と生まれていた時期に当たる。キーワードとして言うならば、キャラクター、ブランド、物語消費、オタク、新人類、・・・・・・・。そして、今回はバブルの時代と言われている江戸元禄時代を鏡として、昭和のバブル期1980年代に起こっていた社会現象を通じ「何」を学ぶべきか今一度整理を行うこととする。

これまでパラダイム転換というテーマを5回にわたって学んできた。第一回は多くの価値観の転換を促した「グローバル化」、第二回は日本の市場形成の歴史、「江戸と京」という2つ異質の交差から生まれたその歴史、第三回は停滞する生活経済をはじめとした多くの「回帰現象」の背景、第四回は物不足の時代を終えた豊かさのゆくえ、その一つである「健康」、第五回は電通の過労死事件から見える働き方の「ゆくえ」を取り上げてきた。それぞれが消費生活に密接不可分な「変化要因」としてあった。

今回はより生活に密着したテーマ、「バブル時代」の今日的な意味を学んでみることとする。

昭和世代から平成世代へと世代も変わり、「バブル」という言葉も死語とは言わないが使われることが少なくなった。2年ほど前、訪日外国人特に中国人観光客の「爆買い」消費を称し、「バブル」という言葉が使われた程度となった。そうした使われ方の背景としては、「一時的」なものとして継続すべき明日のためには「否定すべき」「反省すべき」ものであるとの認識がある。

歴史あるいは過去から何を学ぶかということに対し、明確にしないままYes or Noあるいは100か0という論議ばかりである。極論ではあるが、バブルは唾棄すべきものとして全てを否定して終わる、そんな考え方とは逆に、バブルから学ぶこともある、新しい着眼にもなる、そんな視座を持ってスタディする。そうした意味で、「バブル崩壊から学ぶ」ではなく「バブルから学ぶ」とした。

実はバブル期と言われる1980年代は戦後にあって極めて特異な時代であった。1970年代の第一次第二次オイルショックを経て、世界経済が激変し、日本もまた低迷する経済環境にあった。高度経済成長期(1954年〜1973年)は一番低い年度で6.2%の成長でその多くは10%台の極めて高い経済成長を果たした時期である。

つまり19年間もの長い間の成長期、「右肩上がり」を普通であると思っており、1980年代前半を低迷というより「不況」という言葉さえニュースになった時代であった。

1980年代が「特異」であるとしたのも、今日の消費がつくられる言わば「未来の芽」が次々と生まれていた時期に当たる。キーワードとして言うならば、キャラクター、ブランド、物語消費、オタク、新人類、・・・・・・・。そして、今回はバブルの時代と言われている江戸元禄時代を鏡として、昭和のバブル期1980年代に起こっていた社会現象を通じ「何」を学ぶべきか今一度整理を行うこととする。

サラリーマンが元気であった浮世の時代

バブル期とはどんな時代であったか、冒頭の写真は江戸元禄時代の下級武士の飲み屋風景の浮世絵である。周知のように江戸は全国から参勤交代で集まる寄せ集めの武士の街であった。幕府が江戸に移った当時はわずか40万人ほどの人口は急速に増え100万人から130万人へと世界一の都市へと変貌した。その人口の半分は武士(行政マン)でその多くは下級武士であった。当時のライフスタイルであるが、町人と比べ広い屋敷の中に住まいを構えているものの、その実態は庶民とあまり変わらぬ長屋暮らしで、ほとんどが単身赴任。いつ国元に帰ることができるかわからず、ストレスが溜まり発散するにはやはり酒であったようでそんな風景は浮世絵にも数多く描かれている。さしずめ1980年代のサラリーマンの飲み屋風景と同じである。

江戸時代は長く続いた戦乱の世が終わり、平和な時代であった。それまでの浄土(あの世) に対して憂世(この世)はつらくはかないものであった時代から平和な時代を迎える。心のゆとりも生まれ武士も町人も“浮き浮きと毎日を暮らそう”という明るい気持ちが芽生え、「うきよ(憂世)」は「浮世」という享楽的な言葉へと変化していった。それは荒廃した戦後からがむしゃらに働き、いざなぎ景気という高度成長期を経て、更に安定成長へと向かった1980年代と同じ構図である。1980年代をバブル期と呼んでいるが、江戸の元禄時代(1688年 - 1707年)をバブル期と呼んだのもこうした理由からである。

そして、1980年代の主役はサラリーマンで、第一次産業はもとより第二次産業を第三次産業の就業者数が超えた時代である。この時代、消費の主役は下級武士であるサラリーマンで、その後の潮流となる特異な消費が誕生する。

そして、その主役は1980年代後半からは働く女性に変わっていくのだが、「浮世」という時代の空気は停滞する経済ながらも収入が増え続けたことが大きかった。昨年より今年、今年より来年・・・・・高度経済成長期と比較すれば小さいものの着実に収入が上がるであろうとの気分が広く社会に横溢した時代であった。そして、この消費世界を「一億総中流社会」と呼んだのである。しかも、個人消費が新しい、面白い、珍しいものへと一斉に向かった時期であった。

消費の主役はポスト団塊世代、しかも女性たち

高度経済成長期から1970年代にかけて、消費の主役は団塊世代であった。東京オリンピックの年に創刊されたのが発行部数100万部を超えた男性向け週刊誌の平凡パンチで、それまでに無かったファッション、セックス、車といった新たな関心事を創造した雑誌であった。こうした文化に育った団塊世代も1970年代には結婚し家庭を持ち、ニューファミリーという新しい市場を形成する。

この世代も子供が生まれ家族になり新しい何かを生むような消費に向かうことは少なくなっていく。つまり、得られた収入の多くは家族のため、特に子育てや教育投資に向かう。団塊世代をバブル・スルー(バブルを通り抜けた)というのもこうした背景からであった。消費の主役は次の世代、ポスト団塊世代へと移行していく。

ところで団塊世代の命名者は堺屋太一氏であるが、このポスト団塊世代を新人類と呼んだのは栗本慎一郎氏であった。この新人類という言葉が広く使われるようになったのは、1984年に筑紫哲也氏が10代から20代の若者との対談を行う企画「新人類の旗手たち」が『朝日ジャーナル』に連載されたことによる。そこでは新人類の「気分・思想・哲学」を探ることが試みられ、「新人類」という用語が認知される一助となった。(ウイキペディアより)

こうした名前もさることながら、後年にはバブル世代と呼んだのは「マハラジャ」というディスコ、その広がりの先にある「ジュリアナ東京」の舞台で踊る女性達のシーンであろう。

江戸元禄の「浮世」との比較でいうならばディスコは昭和の「浮世」の一つシーンである。団塊世代のダンスがツイストという比較的おとなしいものであったのに対し、ディスコは踊りというより一種のトランス状態に向かっていくものであった。もっと端的にいうならば「享楽の世」と表現した方が実感できる。1982年8月大阪ミナミにマハラジャ1号店をオープンさせて以降、1984年東京都港区の麻布十番にオープンした旗艦店舗となる「麻布十番マハラジャ」が大人気となり社会現象となる。そして、1991年バブル全盛期には東京芝浦に「ジュリアナ東京」がオープンする。お立ち台、ワンレン・ボディコン、踊る女性達目当てに男性客が押し寄せる、そんな光景が頻繁にTVニュースに流され、風紀上問題があるとして警察の指導が入り、バブル崩壊と共に1994年に閉店する。しかし、後ほど触れるが、そのディスコが復活し、中高年男女が踊る青春フィードバック現象が見られる。

江戸元禄の「浮世」との比較でいうならばディスコは昭和の「浮世」の一つシーンである。団塊世代のダンスがツイストという比較的おとなしいものであったのに対し、ディスコは踊りというより一種のトランス状態に向かっていくものであった。もっと端的にいうならば「享楽の世」と表現した方が実感できる。1982年8月大阪ミナミにマハラジャ1号店をオープンさせて以降、1984年東京都港区の麻布十番にオープンした旗艦店舗となる「麻布十番マハラジャ」が大人気となり社会現象となる。そして、1991年バブル全盛期には東京芝浦に「ジュリアナ東京」がオープンする。お立ち台、ワンレン・ボディコン、踊る女性達目当てに男性客が押し寄せる、そんな光景が頻繁にTVニュースに流され、風紀上問題があるとして警察の指導が入り、バブル崩壊と共に1994年に閉店する。しかし、後ほど触れるが、そのディスコが復活し、中高年男女が踊る青春フィードバック現象が見られる。

こうしたディスコほどではないが、荻野目洋子の「ダンシング・ヒーロー」や「六本木純情派」、あるいは稲垣潤一の「ドラマチック・レイン」や「クリスマスキャロルの頃には」といった「浮世」を楽しむ曲が流行った時代であった。そして、それまでの歌謡曲からJpopへと転換していく時期であった。ちなみに、「クリスマスキャロルの頃には」の作詞は後述する秋元康氏によるものである。

クールジャパンの先駆的とも言える一大消費が起こる

そのポスト団塊世代が起こした一大消費ブームが「DCブランド」であった。「丸井(OIOI)」や「PARCO」などのファッションビルやデパートの周辺には前日から行列ができるほどの盛況でニュースにも取り上げられるほどの社会現象であった。周知のように松田光弘・菊池武夫・三宅一生・川久保玲・高橋幸宏のメンバーが渋谷PARCO PART2の広告として、「デザイナーブランド」にコメントを寄せたことから始まる。

中でも今尚活躍されている川久保玲氏のファッションブランド「コム・デ・ギャルソン」はそのコンセプトの斬新さに当時の若者は熱狂した。マス・メディアにはほとんど登場しない、ある意味伝説の人物であり多くの川久保玲評があるが、それまでの「美」の概念をここまでもかと変えた衝撃は大きかった。

女性らしい体に沿ったライン、カラフルで華やかな色使い、といった「既成」を破壊するかのようなゆったりとした黒、しかも所々まるで穴が空いたようなデザイン。既成にとらわれない、自立した強い女性のための服である。

一方、男性服ブランド「コム・デ・ギャルソン オム プリュス」はこれまた既成概念にとらわれた「男らしさ」から男を自由にした服で、肩パッドのないシワシワのジャケットや花柄のデザイン。

川久保玲氏による生き方としてのファッションは、あのシャネルを思い起こさせる。当時のヨーロッパ文化のある意味破壊者で、丈の長いスカート全盛の時代にパンツスタイルを生み、男っぽいと言われながら、水夫風スタイルを自ら取り入れた。肌を焼く習慣がなかった時代に黒く肌を焼き、マリンスタイルで登場した。そして自分が良いと思えば決して捨て去ることはなかった。過去の破壊者、自由に生きる恋多き女、激しさ、怒り、・・・多くの人がそうシャネルを評しているが、シャネルにとっての服とは、そうした生き方や生活、アイディア等、全てが一つのスタイルとして創られたことにある。川久保玲氏もまさに「自由な生き方」を着る、そんな服である。

当時はクールジャパンなどといった言葉は無かったが、世界に誇る新しいデザイン潮流が誕生している。

こうした先駆的な潮流は若い世代、しかも女性たちの強い共感と共に、広く浸透していく。ちょうど1986年には「男女雇用機会均等法」が施行されるが、男女の差別をなくすどころか、社会の特に消費の主役は女性たちであった。当時の時代の在り方を見事に表していたのが中尊寺ゆっこが描いた漫画「オヤジギャル」であった。従来男の牙城であった居酒屋、競馬場、パチンコ屋にOLが乗り込むといった女性の本音を描いたもので多くの女性の共感を得たマンガである。ワンレン・ボデコン女性達が居酒屋でチューハイを飲む、という姿はこの頃現れ、「オヤジギャル」は流行語大賞にもなる。数年前に流行った言葉、「肉食系女子」の元祖である。

しかも、個人が主役の消費時代に

この頃、核家族という言葉が盛んに使われるようになり、収入も増え住まいも個室化するようになる。それを象徴するように、最高視聴率は1973年4月7日放送の50.5%というお化け番組と言われたTBSの「8時だよ全員集合」が1985年に放送終了する。更に年末のNHK紅白歌合戦は1984年の視聴率78.1%を最後に右肩下がりとなる。つまり、家族団欒・家族一緒にテレビを見るといった単位から個人単位の社会へと、考え方や行動が急速に進行する。

個人を主役にする、大切にする社会とは成熟社会の基本でもあるのだが、一方家族という社会生活単位の喪失はバブル崩壊後の1990年代には、援助交際という言葉に代表されるような女子中高生の都市漂流難民を生む背景にもなっていく。つまり、ネガティブに表現すれば家族崩壊であり、ポジティブに表現するならば個人化社会の到来ということになる。

この時代は生活の仕方・ライフスタイルという意味では江戸という「寄せ集め都市」、しかも「単身世帯」ということから似ているところがある。特に1980年代の都市東京との比較で言えば、単身世帯と夫婦共稼ぎDINKS世帯を入れれば既にこの頃から40%を超えていた。そして、共に共通した消費といえば「外食産業」の勃興で、多様な業態が誕生する。

この時代は生活の仕方・ライフスタイルという意味では江戸という「寄せ集め都市」、しかも「単身世帯」ということから似ているところがある。特に1980年代の都市東京との比較で言えば、単身世帯と夫婦共稼ぎDINKS世帯を入れれば既にこの頃から40%を超えていた。そして、共に共通した消費といえば「外食産業」の勃興で、多様な業態が誕生する。

このように書けばまず思い浮かべるのは江戸では「屋台」で、1980年代の都市ではファストフードということになる。寿司、天ぷら、そばなどが代表的なファストフードであった。しかも、24時間どこかで食べることができる、そんな眠らない街であった。また、今日でいうところの料亭である料理茶屋や、庶民が気軽に入れる小料理屋業態も同時に誕生している。面白いことに「なん八屋」という小料理屋は何を頼んでも一皿八文で、皿の数で勘定する業態、今日の回転すしのような業態も生まれていた。

そして、ランキング好きな江戸っ子にあって、「大食い大会」も盛んに行われた。今日の飲食業態の多くは既に江戸時代に存在していたということである。ある意味、生きていくための「食」から、楽しむ食、エンターティメントな食の時代であった。

昭和バブル期・1980年代にあっても、家族で食べる「おふくろの味」から、早い安い美味い「チェーン店」をはじめとした外食利用が加速する。

その中心は周知のマクドナルドハンバーガーやケンタッキーフライドチキンといったチェーン店群とファミリーレストランであった。そして、このチェーンビジネスを参考にした日本版ファストフーズが続々と誕生していくこととなる。

物語消費の時代へ

それまでの物質的な欠乏時代を経て、モノの豊かさから個人の好みを求めた時代への進化の一つがモノではなく、物語という「情報」を消費する新たな消費時代を迎えることとなる。前述のDCブランドもそうした消費であるが、誰もが知っているキャラクター「キティちゃん」も1980年代の前半に誕生し、何よりも西武百貨店の広告「おいしい生活」という糸井重里氏のコピーがその豊かさの本質を如実に表している。必要なモノを求めるのではなく、好き嫌いといった好みでモノを消費する「おいしい」時代への転換で、そんなコピーに若い世代の共感を得た時代ある。

1980年代半ばそうした情報消費を端的に表したのがロッテが発売したビックリマンチョコであった。シール集めが主目的で、チョコレートを食べずにゴミ箱に捨てて社会問題化した一種の事件である。つまりチョコレートという物価値ではなく、シール集めという情報価値が買われていったということである。しかも、一番売れた「悪魔VS天使」は月間1300万個も売れたというメガヒット商品である。ビックリマンチョコのHPを久しぶりに見たが今年で40周年になるという。これからも「ドッキリさせます」と書いてあったが、過剰情報の時代に向かっていくに従い「びっくり度」は相対的に薄れていき「悪魔VS天使」の時のようなヒットは生まれてはいない。詳しい分析はしてはいないが、昨年夏のメガヒット商品である「ポケモンGo」のような多様なキャラクターゲットゲームであろう。そのヒットの理由は単なる「集めるゲーム」を、外の世界、歩いて探す面白さに広げたことにある。

そして、1983年にはこうした物語消費を代表するテーマパーク、東京ディズニーランドがオープンする。多くの人が体験し語っているのでそのビジネスモデルの詳細については省くこととする。そのエンターティメントの核心はディズニーが提供する「テーマ世界・物語」にいかに来場者・ゲストを引き込むかその設計にある。誰でも行けばわかることだが、ゲートに入ればそこには現実と遮断された異空間があり、顧客一人ひとりが主人公である世界が広がる。正面にはシンデレラ城があり、ランドマークとして強烈なインパクトをもって私達に迫ってくる。そして、多くの遊具施設や次々と催されるアトラクションという「NEWS」による「回数化」を前提とした見事な仕組みとなっている。そして、次回来場を誘うかのようにディズニーグッズという「お土産」が用意されている。良く言われるように入場料によって経営が成立するというより、お土産という物販、飲食による収入によるビジネスモデルとなっている。見事に物語マーチャンダイジング&マーケティングがなされているということだ。

ポイントは他のテーマパークと比較すると多く仮想現実の構造において似てはいるが、唯一異なることは物語の「過剰さ」の在り方の違いである。東京ディズニーランドはディズニー物語の読み込みへの過剰さを現実世界を100%遮断し、仮想現実を創造している。絶叫マシーンやジェットコースターのような設備型テーマパークのような体感刺激の過剰さではない。まさにディズニーワールドというファンタジックな虚構の物語世界を過剰なまでに確立させていることにある。そして、言うまでもなく、この「過剰さ」が表現は悪いが麻薬のごとく「回数化」を促す基本構造となっている。いわゆる「病みつきになる快感」と言うことである。

オタクの誕生

広告も、商品も、人も、ストリートも、あらゆるものが、情報を発信する放送局の時代にあって、街は舞台へ劇場と化した。この劇場で生まれたサブカルチャー、あるいはカウンターカルチャーの斬新さをシンボリックに表した街が秋葉原と渋谷であった。

1980年代コミックやアニメに傾倒していたフアンに対する一種の蔑称であった「お宅」を「おたく」としたのは中森明夫氏であった。その後アニメやSFマニアの間で使われ、1988年に起きた宮崎勤事件を契機にマスメディアは事件の異常さを「過剰さ」に重ね「おたく」と呼び一般化した言葉となる。

消費という視点に立つと前述のビックリマンチョコと同様、この過剰さは物語として提示されのちに1997年の庵野秀明氏による映画「新世紀エヴァンゲリオン」の公開によって第一次オタク文化のマスプロダクト化(商業化)を終了する。

実は「終了」という表現を使ったが、この物語世界のもつ「過剰さ」「思い入れ」が持つ固有な鮮度の行き場受け手の側が「過剰さ」を失っていくということである。市場認識としては、それまでの真性おたくにとっては停滞&解体となる。つまり、「過剰さ」から「バランス」への転換であり、物語消費という視点から言えば、1980年代から始まった仮想現実物語の終焉である。別の言葉で言うと、虚構という劇場型物語から日常リアルな普通物語への転換となる。ただし、一部オタクは中年になっても、例えば表舞台に上がってしまったAKB48から離れ、小さな地下アイドルに通う、そんな過剰さを保ってはいるが。

「過剰さ」が新しい市場を創ってきた「特異」な時代であった

少し図式的になるが、サブカルチャーの誕生は、こうした「過剰さ」の塊となっているオタクによって誕生するが、マスへの広がりの主役はオタクからごく普通のフアン、好きな人間へと移行することでもある。同じ時期にサンリオから「キティちゃん」が誕生したが、そのクリエーターもまさにオタク女性であったと言われている。その「キティちゃん」も同時期に誕生した「ちびまる子ちゃん」など多くのコミック経験を経て、数年前に起こっの「ゆるキャラブーム」へと繋がっていく。オタクがインキュベートし、多様化したメディアによって広がり、その主役が一人一人の受け手が思い込みを引き継ぐ、そんな図式となる。勿論、単なるフアン、好きなだけではオタクではないが、キャラクター産業のマスプロダクト化はこのようにしてビジネス化される。

こうしたマスプロダクト化が成功した事例では何と言っても「なめ猫」ブームであろう。1980年代初頭短期間流行した、暴走族風の身なりをした猫のキャラクター企画である。本物の仔猫に衣装を着せて座らせ、正面から撮ることで直立して見えるように写真撮影したものを最初に、数々の商品が作られた。ウイキペディアによればなめ猫グッズは、1980年から1982年まで発売され、ポスターは600万枚、自動車の免許証風のブロマイドは1200万枚を売り上げた。ブーム最盛期には交通違反者が運転免許証提示命令に対しこぞってこの「なめ猫免許証」を出して見せたことから、警察から発売元へクレームが入るほどの社会現象となった。「ゆるキャラブーム」の源流もこの1980年代にあったということである。

「記号」という新たな価値の誕生

1980年代当時の広告やマーティングの業界では盛んにボードリヤールの記号論「消費社会の神話と構造」が議論されていた。モノ価値から記号価値へ、「個性化」「ブランド化」というキーワードと共に競争市場のバックボーンとなっていた。そして、この記号価値、この特別なコードは創ることができるとし、その任にあたった中心がデザイナーであった。デザイナーによって創られたデザインという「記号」は、消費者にとって気に入れさえすれば、この記号価値を購入消費する、つまり記号にお金を支払うという考えである。もっと平易に言えば、パッケージデザインをかっこ良くすれば中身は二の次、といった言葉が当たり前のように使われた。あるいはチョット変わった店づくり、そうした空間づくりをすればそんな雰囲気を消費する時代であると。つまり、「差異」は創ることが出来、それがマーチャンダイジングやマーケティングの主要テーマであると。1980年代はデザイナーの時代でもあった。

しかし、安直にデザインを変えればモノが売れるとし、そのデザインを付加価値などと表現するマーケッターが続出したが、その程度の付加価値は一過性のものとしては成立するが、すぐに顧客自身によって見破られロングセラー足りえない結果となる。顧客は目が肥えただけでなく、賢明な認識、成熟した消費者へと成長している。以降、「差異」という価値は顧客によって創られるという本質への回帰が起こり、皮肉なことにこれもまたバブルの成果であったと言えなくはない。

こうした時代の傾向を端的に表現していたのが「無印良品」の東京青山の一号店オープンであったと思う。デザイナーの田中一光氏による商品・店舗であるが、ノンデザイン・デザイン(シンプルデザイン)、だから「無印」というネーミングされたショップであった。当時はステーショナリーなど文具関連がほとんどであったが、次第にライフスタイル全般にMDが広がりライフデザインブランドへと成長したのは周知のとおりである。いわばバブルを超えた本物の「デザイン」ということである。

世代固有のライフスタイル

誰を顧客とするのか、マーケティングやマーチャンダイジングを組み立てる時、まず考えることはライフステージや生活価値観であり、「世代」という単位でプランを組み立てることは少ない。ただ、バブルを語る時には「新人類」世代の固有世界・消費傾向に触れざるを得ない。

団塊世代の1970年代は働き消費もするライフステージであるのに対し、ポスト団塊世代・新人類にとっては1980年代がそれに該当する。消費という表舞台に登場する一番元気な時である。まさに戦後の豊かさを象徴するような「おいしい世代」である。

その代表的人物であるが、今日のAKB48を誕生させた秋元康氏は作詞家であり、放送作家・プロデューサーとして『ザ・ベストテン』『オールナイトフジ』、『夕やけニャンニャン』の構成を担当している。1985年からは後のAKB48を彷彿とさせる女性アイドルグループ「おニャン子クラブ」の楽曲を手掛けメンバーを次々とソロデビューさせている。

あるいはスポーツ界では現ソフトバンク監督の工藤公康氏であろう。例えば、西武の若手投手時代には優勝争い真っ只中のフル回転指令に「優勝するためにやってるわけじゃない。来年投げられなくなったら終わりでしょ」なんて生意気すぎる発言をして、スポーツ新聞の一面を派手に飾るそんなやんちゃな性格、自由奔放な言動がまさに新人類そのものであった。

1980年代というこの時代をどんなライフスタイルとして過ごしていたか、その家族消費について団塊世代と新人類とを比較するとよりわかりやすい。

団塊世代;個室をあてがわれ受験戦争という言葉がニュースにも流れる、そんな時代の高校受験を控えた15歳の世代を「いちご族>と呼んだ。受験戦争の最初の世代で<塾児>とも呼ばれ、「なめネコ」、「アラレちゃん」といったキャラクター大好き人間でアイドル願望も強かった。

新人類;新人類の子供である<トマト族>の由来は親である新人類のブランド信仰から大事にされブランドの服をお揃いで着せたことからブランド育児と呼ばれた。しかし、アトピー・アレルギーが多発した世代でもあり、まるで<トマト>に針を刺すとプチっと弾けるようだとその弱さを皮肉った名前がつけられた。

昭和と平成のはざま

バブル期についてその消費を中心に書いてきたが、やはりこの時代の空気感を表しているのが流行歌であろう。歌謡曲が衰退し、Jpopをはじめとした歌が横溢したのはバブル期であった。そんな時代を憂えたのがヒットメーカーであった作詞家阿久悠で、次のように昭和と平成の違いを表現している。

『昭和と平成の間に歌の違いがあるとするなら、昭和が世間を語ったのに、平成では自分だけを語っているということである。それを私の時代と言うのかもしれないが、ぼくは「私を超えた時代」の昭和の歌の方が面白いし、愛するということである。』(「歌謡曲の時代」阿久悠 新潮社刊より)

この時代を代表する新人類として秋元康氏を挙げたが、その目指すところは明らかに断絶がある。阿久悠にとって、バブルは歌謡曲崩壊でもあったということだ。その象徴のように、バブル全盛期であった1989年にはX JAPANの前身であるXがデビュー曲「紅」を発表している。

ただ、少し前に活動休止に入った「いきものがかり」は自らの音楽活動は歌謡曲育ちであると語り、地方でのライブでは阿久悠作詞の「津軽海峡・冬景色」を歌っているようにその影響は今尚大きいものがある。

ちなみに下記のデータは昭和と平成とをものの見事に分けたものとなっている。(ウイキペディアによれば)

シングル売上枚数 6834.0万枚(2015年12月8日付デイリーランキング迄)

※歴代作詞家 総売上枚数TOP5

•1位 - 秋元康…10022.6万枚

•2位 - 阿久悠…6834.0万枚

•3位 - 松本隆…4985.4万枚

•4位 - 小室哲哉…4229.7万枚

•5位 - つんく♂…3796.1万枚

(後半に続く)

新元号の年を迎えることもあって、年末年始には「平成という時代」に焦点が当てられメディアを通じて多くの論評がなされている。しかし、平成という時代の多くは「バブルの清算の時代であった」というマイナスの指摘が多いようであったが、実は今日という未来の芽が誕生していた。今回はそうした意味を含め再掲することとする。

今回の未来塾は「バブル」をテーマとした。そのバブル期である1980年代は「特異」な時代であった。というのも、今日の消費がつくられる言わば「未来の芽」が次々と生まれていた時期に当たる。キーワードとして言うならば、キャラクター、ブランド、物語消費、オタク、新人類、・・・・・・・。そして、今回はバブルの時代と言われている江戸元禄時代を鏡として、昭和のバブル期1980年代に起こっていた社会現象を通じ「何」を学ぶべきか今一度整理を行うこととする。

「バブルから学ぶ」(前半)

元禄と昭和

その成熟消費文化

これまでパラダイム転換というテーマを5回にわたって学んできた。第一回は多くの価値観の転換を促した「グローバル化」、第二回は日本の市場形成の歴史、「江戸と京」という2つ異質の交差から生まれたその歴史、第三回は停滞する生活経済をはじめとした多くの「回帰現象」の背景、第四回は物不足の時代を終えた豊かさのゆくえ、その一つである「健康」、第五回は電通の過労死事件から見える働き方の「ゆくえ」を取り上げてきた。それぞれが消費生活に密接不可分な「変化要因」としてあった。

今回はより生活に密着したテーマ、「バブル時代」の今日的な意味を学んでみることとする。

昭和世代から平成世代へと世代も変わり、「バブル」という言葉も死語とは言わないが使われることが少なくなった。2年ほど前、訪日外国人特に中国人観光客の「爆買い」消費を称し、「バブル」という言葉が使われた程度となった。そうした使われ方の背景としては、「一時的」なものとして継続すべき明日のためには「否定すべき」「反省すべき」ものであるとの認識がある。

歴史あるいは過去から何を学ぶかということに対し、明確にしないままYes or Noあるいは100か0という論議ばかりである。極論ではあるが、バブルは唾棄すべきものとして全てを否定して終わる、そんな考え方とは逆に、バブルから学ぶこともある、新しい着眼にもなる、そんな視座を持ってスタディする。そうした意味で、「バブル崩壊から学ぶ」ではなく「バブルから学ぶ」とした。

実はバブル期と言われる1980年代は戦後にあって極めて特異な時代であった。1970年代の第一次第二次オイルショックを経て、世界経済が激変し、日本もまた低迷する経済環境にあった。高度経済成長期(1954年〜1973年)は一番低い年度で6.2%の成長でその多くは10%台の極めて高い経済成長を果たした時期である。

つまり19年間もの長い間の成長期、「右肩上がり」を普通であると思っており、1980年代前半を低迷というより「不況」という言葉さえニュースになった時代であった。

1980年代が「特異」であるとしたのも、今日の消費がつくられる言わば「未来の芽」が次々と生まれていた時期に当たる。キーワードとして言うならば、キャラクター、ブランド、物語消費、オタク、新人類、・・・・・・・。そして、今回はバブルの時代と言われている江戸元禄時代を鏡として、昭和のバブル期1980年代に起こっていた社会現象を通じ「何」を学ぶべきか今一度整理を行うこととする。

サラリーマンが元気であった浮世の時代

バブル期とはどんな時代であったか、冒頭の写真は江戸元禄時代の下級武士の飲み屋風景の浮世絵である。周知のように江戸は全国から参勤交代で集まる寄せ集めの武士の街であった。幕府が江戸に移った当時はわずか40万人ほどの人口は急速に増え100万人から130万人へと世界一の都市へと変貌した。その人口の半分は武士(行政マン)でその多くは下級武士であった。当時のライフスタイルであるが、町人と比べ広い屋敷の中に住まいを構えているものの、その実態は庶民とあまり変わらぬ長屋暮らしで、ほとんどが単身赴任。いつ国元に帰ることができるかわからず、ストレスが溜まり発散するにはやはり酒であったようでそんな風景は浮世絵にも数多く描かれている。さしずめ1980年代のサラリーマンの飲み屋風景と同じである。

江戸時代は長く続いた戦乱の世が終わり、平和な時代であった。それまでの浄土(あの世) に対して憂世(この世)はつらくはかないものであった時代から平和な時代を迎える。心のゆとりも生まれ武士も町人も“浮き浮きと毎日を暮らそう”という明るい気持ちが芽生え、「うきよ(憂世)」は「浮世」という享楽的な言葉へと変化していった。それは荒廃した戦後からがむしゃらに働き、いざなぎ景気という高度成長期を経て、更に安定成長へと向かった1980年代と同じ構図である。1980年代をバブル期と呼んでいるが、江戸の元禄時代(1688年 - 1707年)をバブル期と呼んだのもこうした理由からである。

そして、1980年代の主役はサラリーマンで、第一次産業はもとより第二次産業を第三次産業の就業者数が超えた時代である。この時代、消費の主役は下級武士であるサラリーマンで、その後の潮流となる特異な消費が誕生する。

そして、その主役は1980年代後半からは働く女性に変わっていくのだが、「浮世」という時代の空気は停滞する経済ながらも収入が増え続けたことが大きかった。昨年より今年、今年より来年・・・・・高度経済成長期と比較すれば小さいものの着実に収入が上がるであろうとの気分が広く社会に横溢した時代であった。そして、この消費世界を「一億総中流社会」と呼んだのである。しかも、個人消費が新しい、面白い、珍しいものへと一斉に向かった時期であった。

消費の主役はポスト団塊世代、しかも女性たち

高度経済成長期から1970年代にかけて、消費の主役は団塊世代であった。東京オリンピックの年に創刊されたのが発行部数100万部を超えた男性向け週刊誌の平凡パンチで、それまでに無かったファッション、セックス、車といった新たな関心事を創造した雑誌であった。こうした文化に育った団塊世代も1970年代には結婚し家庭を持ち、ニューファミリーという新しい市場を形成する。

この世代も子供が生まれ家族になり新しい何かを生むような消費に向かうことは少なくなっていく。つまり、得られた収入の多くは家族のため、特に子育てや教育投資に向かう。団塊世代をバブル・スルー(バブルを通り抜けた)というのもこうした背景からであった。消費の主役は次の世代、ポスト団塊世代へと移行していく。

ところで団塊世代の命名者は堺屋太一氏であるが、このポスト団塊世代を新人類と呼んだのは栗本慎一郎氏であった。この新人類という言葉が広く使われるようになったのは、1984年に筑紫哲也氏が10代から20代の若者との対談を行う企画「新人類の旗手たち」が『朝日ジャーナル』に連載されたことによる。そこでは新人類の「気分・思想・哲学」を探ることが試みられ、「新人類」という用語が認知される一助となった。(ウイキペディアより)

こうした名前もさることながら、後年にはバブル世代と呼んだのは「マハラジャ」というディスコ、その広がりの先にある「ジュリアナ東京」の舞台で踊る女性達のシーンであろう。

江戸元禄の「浮世」との比較でいうならばディスコは昭和の「浮世」の一つシーンである。団塊世代のダンスがツイストという比較的おとなしいものであったのに対し、ディスコは踊りというより一種のトランス状態に向かっていくものであった。もっと端的にいうならば「享楽の世」と表現した方が実感できる。1982年8月大阪ミナミにマハラジャ1号店をオープンさせて以降、1984年東京都港区の麻布十番にオープンした旗艦店舗となる「麻布十番マハラジャ」が大人気となり社会現象となる。そして、1991年バブル全盛期には東京芝浦に「ジュリアナ東京」がオープンする。お立ち台、ワンレン・ボディコン、踊る女性達目当てに男性客が押し寄せる、そんな光景が頻繁にTVニュースに流され、風紀上問題があるとして警察の指導が入り、バブル崩壊と共に1994年に閉店する。しかし、後ほど触れるが、そのディスコが復活し、中高年男女が踊る青春フィードバック現象が見られる。

江戸元禄の「浮世」との比較でいうならばディスコは昭和の「浮世」の一つシーンである。団塊世代のダンスがツイストという比較的おとなしいものであったのに対し、ディスコは踊りというより一種のトランス状態に向かっていくものであった。もっと端的にいうならば「享楽の世」と表現した方が実感できる。1982年8月大阪ミナミにマハラジャ1号店をオープンさせて以降、1984年東京都港区の麻布十番にオープンした旗艦店舗となる「麻布十番マハラジャ」が大人気となり社会現象となる。そして、1991年バブル全盛期には東京芝浦に「ジュリアナ東京」がオープンする。お立ち台、ワンレン・ボディコン、踊る女性達目当てに男性客が押し寄せる、そんな光景が頻繁にTVニュースに流され、風紀上問題があるとして警察の指導が入り、バブル崩壊と共に1994年に閉店する。しかし、後ほど触れるが、そのディスコが復活し、中高年男女が踊る青春フィードバック現象が見られる。こうしたディスコほどではないが、荻野目洋子の「ダンシング・ヒーロー」や「六本木純情派」、あるいは稲垣潤一の「ドラマチック・レイン」や「クリスマスキャロルの頃には」といった「浮世」を楽しむ曲が流行った時代であった。そして、それまでの歌謡曲からJpopへと転換していく時期であった。ちなみに、「クリスマスキャロルの頃には」の作詞は後述する秋元康氏によるものである。

クールジャパンの先駆的とも言える一大消費が起こる

そのポスト団塊世代が起こした一大消費ブームが「DCブランド」であった。「丸井(OIOI)」や「PARCO」などのファッションビルやデパートの周辺には前日から行列ができるほどの盛況でニュースにも取り上げられるほどの社会現象であった。周知のように松田光弘・菊池武夫・三宅一生・川久保玲・高橋幸宏のメンバーが渋谷PARCO PART2の広告として、「デザイナーブランド」にコメントを寄せたことから始まる。

中でも今尚活躍されている川久保玲氏のファッションブランド「コム・デ・ギャルソン」はそのコンセプトの斬新さに当時の若者は熱狂した。マス・メディアにはほとんど登場しない、ある意味伝説の人物であり多くの川久保玲評があるが、それまでの「美」の概念をここまでもかと変えた衝撃は大きかった。

女性らしい体に沿ったライン、カラフルで華やかな色使い、といった「既成」を破壊するかのようなゆったりとした黒、しかも所々まるで穴が空いたようなデザイン。既成にとらわれない、自立した強い女性のための服である。

一方、男性服ブランド「コム・デ・ギャルソン オム プリュス」はこれまた既成概念にとらわれた「男らしさ」から男を自由にした服で、肩パッドのないシワシワのジャケットや花柄のデザイン。

川久保玲氏による生き方としてのファッションは、あのシャネルを思い起こさせる。当時のヨーロッパ文化のある意味破壊者で、丈の長いスカート全盛の時代にパンツスタイルを生み、男っぽいと言われながら、水夫風スタイルを自ら取り入れた。肌を焼く習慣がなかった時代に黒く肌を焼き、マリンスタイルで登場した。そして自分が良いと思えば決して捨て去ることはなかった。過去の破壊者、自由に生きる恋多き女、激しさ、怒り、・・・多くの人がそうシャネルを評しているが、シャネルにとっての服とは、そうした生き方や生活、アイディア等、全てが一つのスタイルとして創られたことにある。川久保玲氏もまさに「自由な生き方」を着る、そんな服である。

当時はクールジャパンなどといった言葉は無かったが、世界に誇る新しいデザイン潮流が誕生している。

こうした先駆的な潮流は若い世代、しかも女性たちの強い共感と共に、広く浸透していく。ちょうど1986年には「男女雇用機会均等法」が施行されるが、男女の差別をなくすどころか、社会の特に消費の主役は女性たちであった。当時の時代の在り方を見事に表していたのが中尊寺ゆっこが描いた漫画「オヤジギャル」であった。従来男の牙城であった居酒屋、競馬場、パチンコ屋にOLが乗り込むといった女性の本音を描いたもので多くの女性の共感を得たマンガである。ワンレン・ボデコン女性達が居酒屋でチューハイを飲む、という姿はこの頃現れ、「オヤジギャル」は流行語大賞にもなる。数年前に流行った言葉、「肉食系女子」の元祖である。

しかも、個人が主役の消費時代に

この頃、核家族という言葉が盛んに使われるようになり、収入も増え住まいも個室化するようになる。それを象徴するように、最高視聴率は1973年4月7日放送の50.5%というお化け番組と言われたTBSの「8時だよ全員集合」が1985年に放送終了する。更に年末のNHK紅白歌合戦は1984年の視聴率78.1%を最後に右肩下がりとなる。つまり、家族団欒・家族一緒にテレビを見るといった単位から個人単位の社会へと、考え方や行動が急速に進行する。

個人を主役にする、大切にする社会とは成熟社会の基本でもあるのだが、一方家族という社会生活単位の喪失はバブル崩壊後の1990年代には、援助交際という言葉に代表されるような女子中高生の都市漂流難民を生む背景にもなっていく。つまり、ネガティブに表現すれば家族崩壊であり、ポジティブに表現するならば個人化社会の到来ということになる。

この時代は生活の仕方・ライフスタイルという意味では江戸という「寄せ集め都市」、しかも「単身世帯」ということから似ているところがある。特に1980年代の都市東京との比較で言えば、単身世帯と夫婦共稼ぎDINKS世帯を入れれば既にこの頃から40%を超えていた。そして、共に共通した消費といえば「外食産業」の勃興で、多様な業態が誕生する。

この時代は生活の仕方・ライフスタイルという意味では江戸という「寄せ集め都市」、しかも「単身世帯」ということから似ているところがある。特に1980年代の都市東京との比較で言えば、単身世帯と夫婦共稼ぎDINKS世帯を入れれば既にこの頃から40%を超えていた。そして、共に共通した消費といえば「外食産業」の勃興で、多様な業態が誕生する。このように書けばまず思い浮かべるのは江戸では「屋台」で、1980年代の都市ではファストフードということになる。寿司、天ぷら、そばなどが代表的なファストフードであった。しかも、24時間どこかで食べることができる、そんな眠らない街であった。また、今日でいうところの料亭である料理茶屋や、庶民が気軽に入れる小料理屋業態も同時に誕生している。面白いことに「なん八屋」という小料理屋は何を頼んでも一皿八文で、皿の数で勘定する業態、今日の回転すしのような業態も生まれていた。

そして、ランキング好きな江戸っ子にあって、「大食い大会」も盛んに行われた。今日の飲食業態の多くは既に江戸時代に存在していたということである。ある意味、生きていくための「食」から、楽しむ食、エンターティメントな食の時代であった。

昭和バブル期・1980年代にあっても、家族で食べる「おふくろの味」から、早い安い美味い「チェーン店」をはじめとした外食利用が加速する。

その中心は周知のマクドナルドハンバーガーやケンタッキーフライドチキンといったチェーン店群とファミリーレストランであった。そして、このチェーンビジネスを参考にした日本版ファストフーズが続々と誕生していくこととなる。

物語消費の時代へ

それまでの物質的な欠乏時代を経て、モノの豊かさから個人の好みを求めた時代への進化の一つがモノではなく、物語という「情報」を消費する新たな消費時代を迎えることとなる。前述のDCブランドもそうした消費であるが、誰もが知っているキャラクター「キティちゃん」も1980年代の前半に誕生し、何よりも西武百貨店の広告「おいしい生活」という糸井重里氏のコピーがその豊かさの本質を如実に表している。必要なモノを求めるのではなく、好き嫌いといった好みでモノを消費する「おいしい」時代への転換で、そんなコピーに若い世代の共感を得た時代ある。

1980年代半ばそうした情報消費を端的に表したのがロッテが発売したビックリマンチョコであった。シール集めが主目的で、チョコレートを食べずにゴミ箱に捨てて社会問題化した一種の事件である。つまりチョコレートという物価値ではなく、シール集めという情報価値が買われていったということである。しかも、一番売れた「悪魔VS天使」は月間1300万個も売れたというメガヒット商品である。ビックリマンチョコのHPを久しぶりに見たが今年で40周年になるという。これからも「ドッキリさせます」と書いてあったが、過剰情報の時代に向かっていくに従い「びっくり度」は相対的に薄れていき「悪魔VS天使」の時のようなヒットは生まれてはいない。詳しい分析はしてはいないが、昨年夏のメガヒット商品である「ポケモンGo」のような多様なキャラクターゲットゲームであろう。そのヒットの理由は単なる「集めるゲーム」を、外の世界、歩いて探す面白さに広げたことにある。

そして、1983年にはこうした物語消費を代表するテーマパーク、東京ディズニーランドがオープンする。多くの人が体験し語っているのでそのビジネスモデルの詳細については省くこととする。そのエンターティメントの核心はディズニーが提供する「テーマ世界・物語」にいかに来場者・ゲストを引き込むかその設計にある。誰でも行けばわかることだが、ゲートに入ればそこには現実と遮断された異空間があり、顧客一人ひとりが主人公である世界が広がる。正面にはシンデレラ城があり、ランドマークとして強烈なインパクトをもって私達に迫ってくる。そして、多くの遊具施設や次々と催されるアトラクションという「NEWS」による「回数化」を前提とした見事な仕組みとなっている。そして、次回来場を誘うかのようにディズニーグッズという「お土産」が用意されている。良く言われるように入場料によって経営が成立するというより、お土産という物販、飲食による収入によるビジネスモデルとなっている。見事に物語マーチャンダイジング&マーケティングがなされているということだ。

ポイントは他のテーマパークと比較すると多く仮想現実の構造において似てはいるが、唯一異なることは物語の「過剰さ」の在り方の違いである。東京ディズニーランドはディズニー物語の読み込みへの過剰さを現実世界を100%遮断し、仮想現実を創造している。絶叫マシーンやジェットコースターのような設備型テーマパークのような体感刺激の過剰さではない。まさにディズニーワールドというファンタジックな虚構の物語世界を過剰なまでに確立させていることにある。そして、言うまでもなく、この「過剰さ」が表現は悪いが麻薬のごとく「回数化」を促す基本構造となっている。いわゆる「病みつきになる快感」と言うことである。

オタクの誕生

広告も、商品も、人も、ストリートも、あらゆるものが、情報を発信する放送局の時代にあって、街は舞台へ劇場と化した。この劇場で生まれたサブカルチャー、あるいはカウンターカルチャーの斬新さをシンボリックに表した街が秋葉原と渋谷であった。

1980年代コミックやアニメに傾倒していたフアンに対する一種の蔑称であった「お宅」を「おたく」としたのは中森明夫氏であった。その後アニメやSFマニアの間で使われ、1988年に起きた宮崎勤事件を契機にマスメディアは事件の異常さを「過剰さ」に重ね「おたく」と呼び一般化した言葉となる。

消費という視点に立つと前述のビックリマンチョコと同様、この過剰さは物語として提示されのちに1997年の庵野秀明氏による映画「新世紀エヴァンゲリオン」の公開によって第一次オタク文化のマスプロダクト化(商業化)を終了する。

実は「終了」という表現を使ったが、この物語世界のもつ「過剰さ」「思い入れ」が持つ固有な鮮度の行き場受け手の側が「過剰さ」を失っていくということである。市場認識としては、それまでの真性おたくにとっては停滞&解体となる。つまり、「過剰さ」から「バランス」への転換であり、物語消費という視点から言えば、1980年代から始まった仮想現実物語の終焉である。別の言葉で言うと、虚構という劇場型物語から日常リアルな普通物語への転換となる。ただし、一部オタクは中年になっても、例えば表舞台に上がってしまったAKB48から離れ、小さな地下アイドルに通う、そんな過剰さを保ってはいるが。

「過剰さ」が新しい市場を創ってきた「特異」な時代であった

少し図式的になるが、サブカルチャーの誕生は、こうした「過剰さ」の塊となっているオタクによって誕生するが、マスへの広がりの主役はオタクからごく普通のフアン、好きな人間へと移行することでもある。同じ時期にサンリオから「キティちゃん」が誕生したが、そのクリエーターもまさにオタク女性であったと言われている。その「キティちゃん」も同時期に誕生した「ちびまる子ちゃん」など多くのコミック経験を経て、数年前に起こっの「ゆるキャラブーム」へと繋がっていく。オタクがインキュベートし、多様化したメディアによって広がり、その主役が一人一人の受け手が思い込みを引き継ぐ、そんな図式となる。勿論、単なるフアン、好きなだけではオタクではないが、キャラクター産業のマスプロダクト化はこのようにしてビジネス化される。

こうしたマスプロダクト化が成功した事例では何と言っても「なめ猫」ブームであろう。1980年代初頭短期間流行した、暴走族風の身なりをした猫のキャラクター企画である。本物の仔猫に衣装を着せて座らせ、正面から撮ることで直立して見えるように写真撮影したものを最初に、数々の商品が作られた。ウイキペディアによればなめ猫グッズは、1980年から1982年まで発売され、ポスターは600万枚、自動車の免許証風のブロマイドは1200万枚を売り上げた。ブーム最盛期には交通違反者が運転免許証提示命令に対しこぞってこの「なめ猫免許証」を出して見せたことから、警察から発売元へクレームが入るほどの社会現象となった。「ゆるキャラブーム」の源流もこの1980年代にあったということである。

「記号」という新たな価値の誕生

1980年代当時の広告やマーティングの業界では盛んにボードリヤールの記号論「消費社会の神話と構造」が議論されていた。モノ価値から記号価値へ、「個性化」「ブランド化」というキーワードと共に競争市場のバックボーンとなっていた。そして、この記号価値、この特別なコードは創ることができるとし、その任にあたった中心がデザイナーであった。デザイナーによって創られたデザインという「記号」は、消費者にとって気に入れさえすれば、この記号価値を購入消費する、つまり記号にお金を支払うという考えである。もっと平易に言えば、パッケージデザインをかっこ良くすれば中身は二の次、といった言葉が当たり前のように使われた。あるいはチョット変わった店づくり、そうした空間づくりをすればそんな雰囲気を消費する時代であると。つまり、「差異」は創ることが出来、それがマーチャンダイジングやマーケティングの主要テーマであると。1980年代はデザイナーの時代でもあった。

しかし、安直にデザインを変えればモノが売れるとし、そのデザインを付加価値などと表現するマーケッターが続出したが、その程度の付加価値は一過性のものとしては成立するが、すぐに顧客自身によって見破られロングセラー足りえない結果となる。顧客は目が肥えただけでなく、賢明な認識、成熟した消費者へと成長している。以降、「差異」という価値は顧客によって創られるという本質への回帰が起こり、皮肉なことにこれもまたバブルの成果であったと言えなくはない。

こうした時代の傾向を端的に表現していたのが「無印良品」の東京青山の一号店オープンであったと思う。デザイナーの田中一光氏による商品・店舗であるが、ノンデザイン・デザイン(シンプルデザイン)、だから「無印」というネーミングされたショップであった。当時はステーショナリーなど文具関連がほとんどであったが、次第にライフスタイル全般にMDが広がりライフデザインブランドへと成長したのは周知のとおりである。いわばバブルを超えた本物の「デザイン」ということである。

世代固有のライフスタイル

誰を顧客とするのか、マーケティングやマーチャンダイジングを組み立てる時、まず考えることはライフステージや生活価値観であり、「世代」という単位でプランを組み立てることは少ない。ただ、バブルを語る時には「新人類」世代の固有世界・消費傾向に触れざるを得ない。

団塊世代の1970年代は働き消費もするライフステージであるのに対し、ポスト団塊世代・新人類にとっては1980年代がそれに該当する。消費という表舞台に登場する一番元気な時である。まさに戦後の豊かさを象徴するような「おいしい世代」である。

その代表的人物であるが、今日のAKB48を誕生させた秋元康氏は作詞家であり、放送作家・プロデューサーとして『ザ・ベストテン』『オールナイトフジ』、『夕やけニャンニャン』の構成を担当している。1985年からは後のAKB48を彷彿とさせる女性アイドルグループ「おニャン子クラブ」の楽曲を手掛けメンバーを次々とソロデビューさせている。

あるいはスポーツ界では現ソフトバンク監督の工藤公康氏であろう。例えば、西武の若手投手時代には優勝争い真っ只中のフル回転指令に「優勝するためにやってるわけじゃない。来年投げられなくなったら終わりでしょ」なんて生意気すぎる発言をして、スポーツ新聞の一面を派手に飾るそんなやんちゃな性格、自由奔放な言動がまさに新人類そのものであった。

1980年代というこの時代をどんなライフスタイルとして過ごしていたか、その家族消費について団塊世代と新人類とを比較するとよりわかりやすい。

団塊世代;個室をあてがわれ受験戦争という言葉がニュースにも流れる、そんな時代の高校受験を控えた15歳の世代を「いちご族>と呼んだ。受験戦争の最初の世代で<塾児>とも呼ばれ、「なめネコ」、「アラレちゃん」といったキャラクター大好き人間でアイドル願望も強かった。

新人類;新人類の子供である<トマト族>の由来は親である新人類のブランド信仰から大事にされブランドの服をお揃いで着せたことからブランド育児と呼ばれた。しかし、アトピー・アレルギーが多発した世代でもあり、まるで<トマト>に針を刺すとプチっと弾けるようだとその弱さを皮肉った名前がつけられた。

昭和と平成のはざま

バブル期についてその消費を中心に書いてきたが、やはりこの時代の空気感を表しているのが流行歌であろう。歌謡曲が衰退し、Jpopをはじめとした歌が横溢したのはバブル期であった。そんな時代を憂えたのがヒットメーカーであった作詞家阿久悠で、次のように昭和と平成の違いを表現している。

『昭和と平成の間に歌の違いがあるとするなら、昭和が世間を語ったのに、平成では自分だけを語っているということである。それを私の時代と言うのかもしれないが、ぼくは「私を超えた時代」の昭和の歌の方が面白いし、愛するということである。』(「歌謡曲の時代」阿久悠 新潮社刊より)

この時代を代表する新人類として秋元康氏を挙げたが、その目指すところは明らかに断絶がある。阿久悠にとって、バブルは歌謡曲崩壊でもあったということだ。その象徴のように、バブル全盛期であった1989年にはX JAPANの前身であるXがデビュー曲「紅」を発表している。

ただ、少し前に活動休止に入った「いきものがかり」は自らの音楽活動は歌謡曲育ちであると語り、地方でのライブでは阿久悠作詞の「津軽海峡・冬景色」を歌っているようにその影響は今尚大きいものがある。

ちなみに下記のデータは昭和と平成とをものの見事に分けたものとなっている。(ウイキペディアによれば)

シングル売上枚数 6834.0万枚(2015年12月8日付デイリーランキング迄)

※歴代作詞家 総売上枚数TOP5

•1位 - 秋元康…10022.6万枚

•2位 - 阿久悠…6834.0万枚

•3位 - 松本隆…4985.4万枚

•4位 - 小室哲哉…4229.7万枚

•5位 - つんく♂…3796.1万枚

(後半に続く)

タグ :バブル

2019年01月06日

◆「バブルから学ぶ」(前半)再掲

ヒット商品応援団日記No726(毎週更新) 2019.1.6.

新元号の年を迎えることもあって、年末年始には「平成という時代」に焦点が当てられメディアを通じて多くの論評がなされている。しかし、平成という時代の多くは「バブルの清算の時代であった」というマイナスの指摘が多いようであったが、実は今日という未来の芽が誕生していた。今回はそうした意味を含め再掲することとする。

今回の未来塾は「バブル」をテーマとした。そのバブル期である1980年代は「特異」な時代であった。というのも、今日の消費がつくられる言わば「未来の芽」が次々と生まれていた時期に当たる。キーワードとして言うならば、キャラクター、ブランド、物語消費、オタク、新人類、・・・・・・・。そして、今回はバブルの時代と言われている江戸元禄時代を鏡として、昭和のバブル期1980年代に起こっていた社会現象を通じ「何」を学ぶべきか今一度整理を行うこととする。

これまでパラダイム転換というテーマを5回にわたって学んできた。第一回は多くの価値観の転換を促した「グローバル化」、第二回は日本の市場形成の歴史、「江戸と京」という2つ異質の交差から生まれたその歴史、第三回は停滞する生活経済をはじめとした多くの「回帰現象」の背景、第四回は物不足の時代を終えた豊かさのゆくえ、その一つである「健康」、第五回は電通の過労死事件から見える働き方の「ゆくえ」を取り上げてきた。それぞれが消費生活に密接不可分な「変化要因」としてあった。

今回はより生活に密着したテーマ、「バブル時代」の今日的な意味を学んでみることとする。

昭和世代から平成世代へと世代も変わり、「バブル」という言葉も死語とは言わないが使われることが少なくなった。2年ほど前、訪日外国人特に中国人観光客の「爆買い」消費を称し、「バブル」という言葉が使われた程度となった。そうした使われ方の背景としては、「一時的」なものとして継続すべき明日のためには「否定すべき」「反省すべき」ものであるとの認識がある。

歴史あるいは過去から何を学ぶかということに対し、明確にしないままYes or Noあるいは100か0という論議ばかりである。極論ではあるが、バブルは唾棄すべきものとして全てを否定して終わる、そんな考え方とは逆に、バブルから学ぶこともある、新しい着眼にもなる、そんな視座を持ってスタディする。そうした意味で、「バブル崩壊から学ぶ」ではなく「バブルから学ぶ」とした。

実はバブル期と言われる1980年代は戦後にあって極めて特異な時代であった。1970年代の第一次第二次オイルショックを経て、世界経済が激変し、日本もまた低迷する経済環境にあった。高度経済成長期(1954年〜1973年)は一番低い年度で6.2%の成長でその多くは10%台の極めて高い経済成長を果たした時期である。

つまり19年間もの長い間の成長期、「右肩上がり」を普通であると思っており、1980年代前半を低迷というより「不況」という言葉さえニュースになった時代であった。

1980年代が「特異」であるとしたのも、今日の消費がつくられる言わば「未来の芽」が次々と生まれていた時期に当たる。キーワードとして言うならば、キャラクター、ブランド、物語消費、オタク、新人類、・・・・・・・。そして、今回はバブルの時代と言われている江戸元禄時代を鏡として、昭和のバブル期1980年代に起こっていた社会現象を通じ「何」を学ぶべきか今一度整理を行うこととする。

サラリーマンが元気であった浮世の時代

バブル期とはどんな時代であったか、冒頭の写真は江戸元禄時代の下級武士の飲み屋風景の浮世絵である。周知のように江戸は全国から参勤交代で集まる寄せ集めの武士の街であった。幕府が江戸に移った当時はわずか40万人ほどの人口は急速に増え100万人から130万人へと世界一の都市へと変貌した。その人口の半分は武士(行政マン)でその多くは下級武士であった。当時のライフスタイルであるが、町人と比べ広い屋敷の中に住まいを構えているものの、その実態は庶民とあまり変わらぬ長屋暮らしで、ほとんどが単身赴任。いつ国元に帰ることができるかわからず、ストレスが溜まり発散するにはやはり酒であったようでそんな風景は浮世絵にも数多く描かれている。さしずめ1980年代のサラリーマンの飲み屋風景と同じである。

江戸時代は長く続いた戦乱の世が終わり、平和な時代であった。それまでの浄土(あの世) に対して憂世(この世)はつらくはかないものであった時代から平和な時代を迎える。心のゆとりも生まれ武士も町人も“浮き浮きと毎日を暮らそう”という明るい気持ちが芽生え、「うきよ(憂世)」は「浮世」という享楽的な言葉へと変化していった。それは荒廃した戦後からがむしゃらに働き、いざなぎ景気という高度成長期を経て、更に安定成長へと向かった1980年代と同じ構図である。1980年代をバブル期と呼んでいるが、江戸の元禄時代(1688年 - 1707年)をバブル期と呼んだのもこうした理由からである。

そして、1980年代の主役はサラリーマンで、第一次産業はもとより第二次産業を第三次産業の就業者数が超えた時代である。この時代、消費の主役は下級武士であるサラリーマンで、その後の潮流となる特異な消費が誕生する。

そして、その主役は1980年代後半からは働く女性に変わっていくのだが、「浮世」という時代の空気は停滞する経済ながらも収入が増え続けたことが大きかった。昨年より今年、今年より来年・・・・・高度経済成長期と比較すれば小さいものの着実に収入が上がるであろうとの気分が広く社会に横溢した時代であった。そして、この消費世界を「一億総中流社会」と呼んだのである。しかも、個人消費が新しい、面白い、珍しいものへと一斉に向かった時期であった。

消費の主役はポスト団塊世代、しかも女性たち

高度経済成長期から1970年代にかけて、消費の主役は団塊世代であった。東京オリンピックの年に創刊されたのが発行部数100万部を超えた男性向け週刊誌の平凡パンチで、それまでに無かったファッション、セックス、車といった新たな関心事を創造した雑誌であった。こうした文化に育った団塊世代も1970年代には結婚し家庭を持ち、ニューファミリーという新しい市場を形成する。

この世代も子供が生まれ家族になり新しい何かを生むような消費に向かうことは少なくなっていく。つまり、得られた収入の多くは家族のため、特に子育てや教育投資に向かう。団塊世代をバブル・スルー(バブルを通り抜けた)というのもこうした背景からであった。消費の主役は次の世代、ポスト団塊世代へと移行していく。

ところで団塊世代の命名者は堺屋太一氏であるが、このポスト団塊世代を新人類と呼んだのは栗本慎一郎氏であった。この新人類という言葉が広く使われるようになったのは、1984年に筑紫哲也氏が10代から20代の若者との対談を行う企画「新人類の旗手たち」が『朝日ジャーナル』に連載されたことによる。そこでは新人類の「気分・思想・哲学」を探ることが試みられ、「新人類」という用語が認知される一助となった。(ウイキペディアより)

こうした名前もさることながら、後年にはバブル世代と呼んだのは「マハラジャ」というディスコ、その広がりの先にある「ジュリアナ東京」の舞台で踊る女性達のシーンであろう。

江戸元禄の「浮世」との比較でいうならばディスコは昭和の「浮世」の一つシーンである。団塊世代のダンスがツイストという比較的おとなしいものであったのに対し、ディスコは踊りというより一種のトランス状態に向かっていくものであった。もっと端的にいうならば「享楽の世」と表現した方が実感できる。1982年8月大阪ミナミにマハラジャ1号店をオープンさせて以降、1984年東京都港区の麻布十番にオープンした旗艦店舗となる「麻布十番マハラジャ」が大人気となり社会現象となる。そして、1991年バブル全盛期には東京芝浦に「ジュリアナ東京」がオープンする。お立ち台、ワンレン・ボディコン、踊る女性達目当てに男性客が押し寄せる、そんな光景が頻繁にTVニュースに流され、風紀上問題があるとして警察の指導が入り、バブル崩壊と共に1994年に閉店する。しかし、後ほど触れるが、そのディスコが復活し、中高年男女が踊る青春フィードバック現象が見られる。

江戸元禄の「浮世」との比較でいうならばディスコは昭和の「浮世」の一つシーンである。団塊世代のダンスがツイストという比較的おとなしいものであったのに対し、ディスコは踊りというより一種のトランス状態に向かっていくものであった。もっと端的にいうならば「享楽の世」と表現した方が実感できる。1982年8月大阪ミナミにマハラジャ1号店をオープンさせて以降、1984年東京都港区の麻布十番にオープンした旗艦店舗となる「麻布十番マハラジャ」が大人気となり社会現象となる。そして、1991年バブル全盛期には東京芝浦に「ジュリアナ東京」がオープンする。お立ち台、ワンレン・ボディコン、踊る女性達目当てに男性客が押し寄せる、そんな光景が頻繁にTVニュースに流され、風紀上問題があるとして警察の指導が入り、バブル崩壊と共に1994年に閉店する。しかし、後ほど触れるが、そのディスコが復活し、中高年男女が踊る青春フィードバック現象が見られる。

こうしたディスコほどではないが、荻野目洋子の「ダンシング・ヒーロー」や「六本木純情派」、あるいは稲垣潤一の「ドラマチック・レイン」や「クリスマスキャロルの頃には」といった「浮世」を楽しむ曲が流行った時代であった。そして、それまでの歌謡曲からJpopへと転換していく時期であった。ちなみに、「クリスマスキャロルの頃には」の作詞は後述する秋元康氏によるものである。

クールジャパンの先駆的とも言える一大消費が起こる

そのポスト団塊世代が起こした一大消費ブームが「DCブランド」であった。「丸井(OIOI)」や「PARCO」などのファッションビルやデパートの周辺には前日から行列ができるほどの盛況でニュースにも取り上げられるほどの社会現象であった。周知のように松田光弘・菊池武夫・三宅一生・川久保玲・高橋幸宏のメンバーが渋谷PARCO PART2の広告として、「デザイナーブランド」にコメントを寄せたことから始まる。

中でも今尚活躍されている川久保玲氏のファッションブランド「コム・デ・ギャルソン」はそのコンセプトの斬新さに当時の若者は熱狂した。マス・メディアにはほとんど登場しない、ある意味伝説の人物であり多くの川久保玲評があるが、それまでの「美」の概念をここまでもかと変えた衝撃は大きかった。

女性らしい体に沿ったライン、カラフルで華やかな色使い、といった「既成」を破壊するかのようなゆったりとした黒、しかも所々まるで穴が空いたようなデザイン。既成にとらわれない、自立した強い女性のための服である。

一方、男性服ブランド「コム・デ・ギャルソン オム プリュス」はこれまた既成概念にとらわれた「男らしさ」から男を自由にした服で、肩パッドのないシワシワのジャケットや花柄のデザイン。

川久保玲氏による生き方としてのファッションは、あのシャネルを思い起こさせる。当時のヨーロッパ文化のある意味破壊者で、丈の長いスカート全盛の時代にパンツスタイルを生み、男っぽいと言われながら、水夫風スタイルを自ら取り入れた。肌を焼く習慣がなかった時代に黒く肌を焼き、マリンスタイルで登場した。そして自分が良いと思えば決して捨て去ることはなかった。過去の破壊者、自由に生きる恋多き女、激しさ、怒り、・・・多くの人がそうシャネルを評しているが、シャネルにとっての服とは、そうした生き方や生活、アイディア等、全てが一つのスタイルとして創られたことにある。川久保玲氏もまさに「自由な生き方」を着る、そんな服である。

当時はクールジャパンなどといった言葉は無かったが、世界に誇る新しいデザイン潮流が誕生している。

こうした先駆的な潮流は若い世代、しかも女性たちの強い共感と共に、広く浸透していく。ちょうど1986年には「男女雇用機会均等法」が施行されるが、男女の差別をなくすどころか、社会の特に消費の主役は女性たちであった。当時の時代の在り方を見事に表していたのが中尊寺ゆっこが描いた漫画「オヤジギャル」であった。従来男の牙城であった居酒屋、競馬場、パチンコ屋にOLが乗り込むといった女性の本音を描いたもので多くの女性の共感を得たマンガである。ワンレン・ボデコン女性達が居酒屋でチューハイを飲む、という姿はこの頃現れ、「オヤジギャル」は流行語大賞にもなる。数年前に流行った言葉、「肉食系女子」の元祖である。

しかも、個人が主役の消費時代に

この頃、核家族という言葉が盛んに使われるようになり、収入も増え住まいも個室化するようになる。それを象徴するように、最高視聴率は1973年4月7日放送の50.5%というお化け番組と言われたTBSの「8時だよ全員集合」が1985年に放送終了する。更に年末のNHK紅白歌合戦は1984年の視聴率78.1%を最後に右肩下がりとなる。つまり、家族団欒・家族一緒にテレビを見るといった単位から個人単位の社会へと、考え方や行動が急速に進行する。

個人を主役にする、大切にする社会とは成熟社会の基本でもあるのだが、一方家族という社会生活単位の喪失はバブル崩壊後の1990年代には、援助交際という言葉に代表されるような女子中高生の都市漂流難民を生む背景にもなっていく。つまり、ネガティブに表現すれば家族崩壊であり、ポジティブに表現するならば個人化社会の到来ということになる。

この時代は生活の仕方・ライフスタイルという意味では江戸という「寄せ集め都市」、しかも「単身世帯」ということから似ているところがある。特に1980年代の都市東京との比較で言えば、単身世帯と夫婦共稼ぎDINKS世帯を入れれば既にこの頃から40%を超えていた。そして、共に共通した消費といえば「外食産業」の勃興で、多様な業態が誕生する。

この時代は生活の仕方・ライフスタイルという意味では江戸という「寄せ集め都市」、しかも「単身世帯」ということから似ているところがある。特に1980年代の都市東京との比較で言えば、単身世帯と夫婦共稼ぎDINKS世帯を入れれば既にこの頃から40%を超えていた。そして、共に共通した消費といえば「外食産業」の勃興で、多様な業態が誕生する。

このように書けばまず思い浮かべるのは江戸では「屋台」で、1980年代の都市ではファストフードということになる。寿司、天ぷら、そばなどが代表的なファストフードであった。しかも、24時間どこかで食べることができる、そんな眠らない街であった。また、今日でいうところの料亭である料理茶屋や、庶民が気軽に入れる小料理屋業態も同時に誕生している。面白いことに「なん八屋」という小料理屋は何を頼んでも一皿八文で、皿の数で勘定する業態、今日の回転すしのような業態も生まれていた。

そして、ランキング好きな江戸っ子にあって、「大食い大会」も盛んに行われた。今日の飲食業態の多くは既に江戸時代に存在していたということである。ある意味、生きていくための「食」から、楽しむ食、エンターティメントな食の時代であった。

昭和バブル期・1980年代にあっても、家族で食べる「おふくろの味」から、早い安い美味い「チェーン店」をはじめとした外食利用が加速する。

その中心は周知のマクドナルドハンバーガーやケンタッキーフライドチキンといったチェーン店群とファミリーレストランであった。そして、このチェーンビジネスを参考にした日本版ファストフーズが続々と誕生していくこととなる。

物語消費の時代へ

それまでの物質的な欠乏時代を経て、モノの豊かさから個人の好みを求めた時代への進化の一つがモノではなく、物語という「情報」を消費する新たな消費時代を迎えることとなる。前述のDCブランドもそうした消費であるが、誰もが知っているキャラクター「キティちゃん」も1980年代の前半に誕生し、何よりも西武百貨店の広告「おいしい生活」という糸井重里氏のコピーがその豊かさの本質を如実に表している。必要なモノを求めるのではなく、好き嫌いといった好みでモノを消費する「おいしい」時代への転換で、そんなコピーに若い世代の共感を得た時代ある。

1980年代半ばそうした情報消費を端的に表したのがロッテが発売したビックリマンチョコであった。シール集めが主目的で、チョコレートを食べずにゴミ箱に捨てて社会問題化した一種の事件である。つまりチョコレートという物価値ではなく、シール集めという情報価値が買われていったということである。しかも、一番売れた「悪魔VS天使」は月間1300万個も売れたというメガヒット商品である。ビックリマンチョコのHPを久しぶりに見たが今年で40周年になるという。これからも「ドッキリさせます」と書いてあったが、過剰情報の時代に向かっていくに従い「びっくり度」は相対的に薄れていき「悪魔VS天使」の時のようなヒットは生まれてはいない。詳しい分析はしてはいないが、昨年夏のメガヒット商品である「ポケモンGo」のような多様なキャラクターゲットゲームであろう。そのヒットの理由は単なる「集めるゲーム」を、外の世界、歩いて探す面白さに広げたことにある。

そして、1983年にはこうした物語消費を代表するテーマパーク、東京ディズニーランドがオープンする。多くの人が体験し語っているのでそのビジネスモデルの詳細については省くこととする。そのエンターティメントの核心はディズニーが提供する「テーマ世界・物語」にいかに来場者・ゲストを引き込むかその設計にある。誰でも行けばわかることだが、ゲートに入ればそこには現実と遮断された異空間があり、顧客一人ひとりが主人公である世界が広がる。正面にはシンデレラ城があり、ランドマークとして強烈なインパクトをもって私達に迫ってくる。そして、多くの遊具施設や次々と催されるアトラクションという「NEWS」による「回数化」を前提とした見事な仕組みとなっている。そして、次回来場を誘うかのようにディズニーグッズという「お土産」が用意されている。良く言われるように入場料によって経営が成立するというより、お土産という物販、飲食による収入によるビジネスモデルとなっている。見事に物語マーチャンダイジング&マーケティングがなされているということだ。

ポイントは他のテーマパークと比較すると多く仮想現実の構造において似てはいるが、唯一異なることは物語の「過剰さ」の在り方の違いである。東京ディズニーランドはディズニー物語の読み込みへの過剰さを現実世界を100%遮断し、仮想現実を創造している。絶叫マシーンやジェットコースターのような設備型テーマパークのような体感刺激の過剰さではない。まさにディズニーワールドというファンタジックな虚構の物語世界を過剰なまでに確立させていることにある。そして、言うまでもなく、この「過剰さ」が表現は悪いが麻薬のごとく「回数化」を促す基本構造となっている。いわゆる「病みつきになる快感」と言うことである。

オタクの誕生

広告も、商品も、人も、ストリートも、あらゆるものが、情報を発信する放送局の時代にあって、街は舞台へ劇場と化した。この劇場で生まれたサブカルチャー、あるいはカウンターカルチャーの斬新さをシンボリックに表した街が秋葉原と渋谷であった。

1980年代コミックやアニメに傾倒していたフアンに対する一種の蔑称であった「お宅」を「おたく」としたのは中森明夫氏であった。その後アニメやSFマニアの間で使われ、1988年に起きた宮崎勤事件を契機にマスメディアは事件の異常さを「過剰さ」に重ね「おたく」と呼び一般化した言葉となる。

消費という視点に立つと前述のビックリマンチョコと同様、この過剰さは物語として提示されのちに1997年の庵野秀明氏による映画「新世紀エヴァンゲリオン」の公開によって第一次オタク文化のマスプロダクト化(商業化)を終了する。

実は「終了」という表現を使ったが、この物語世界のもつ「過剰さ」「思い入れ」が持つ固有な鮮度の行き場受け手の側が「過剰さ」を失っていくということである。市場認識としては、それまでの真性おたくにとっては停滞&解体となる。つまり、「過剰さ」から「バランス」への転換であり、物語消費という視点から言えば、1980年代から始まった仮想現実物語の終焉である。別の言葉で言うと、虚構という劇場型物語から日常リアルな普通物語への転換となる。ただし、一部オタクは中年になっても、例えば表舞台に上がってしまったAKB48から離れ、小さな地下アイドルに通う、そんな過剰さを保ってはいるが。

「過剰さ」が新しい市場を創ってきた「特異」な時代であった

少し図式的になるが、サブカルチャーの誕生は、こうした「過剰さ」の塊となっているオタクによって誕生するが、マスへの広がりの主役はオタクからごく普通のフアン、好きな人間へと移行することでもある。同じ時期にサンリオから「キティちゃん」が誕生したが、そのクリエーターもまさにオタク女性であったと言われている。その「キティちゃん」も同時期に誕生した「ちびまる子ちゃん」など多くのコミック経験を経て、数年前に起こっの「ゆるキャラブーム」へと繋がっていく。オタクがインキュベートし、多様化したメディアによって広がり、その主役が一人一人の受け手が思い込みを引き継ぐ、そんな図式となる。勿論、単なるフアン、好きなだけではオタクではないが、キャラクター産業のマスプロダクト化はこのようにしてビジネス化される。

こうしたマスプロダクト化が成功した事例では何と言っても「なめ猫」ブームであろう。1980年代初頭短期間流行した、暴走族風の身なりをした猫のキャラクター企画である。本物の仔猫に衣装を着せて座らせ、正面から撮ることで直立して見えるように写真撮影したものを最初に、数々の商品が作られた。ウイキペディアによればなめ猫グッズは、1980年から1982年まで発売され、ポスターは600万枚、自動車の免許証風のブロマイドは1200万枚を売り上げた。ブーム最盛期には交通違反者が運転免許証提示命令に対しこぞってこの「なめ猫免許証」を出して見せたことから、警察から発売元へクレームが入るほどの社会現象となった。「ゆるキャラブーム」の源流もこの1980年代にあったということである。

「記号」という新たな価値の誕生

1980年代当時の広告やマーティングの業界では盛んにボードリヤールの記号論「消費社会の神話と構造」が議論されていた。モノ価値から記号価値へ、「個性化」「ブランド化」というキーワードと共に競争市場のバックボーンとなっていた。そして、この記号価値、この特別なコードは創ることができるとし、その任にあたった中心がデザイナーであった。デザイナーによって創られたデザインという「記号」は、消費者にとって気に入れさえすれば、この記号価値を購入消費する、つまり記号にお金を支払うという考えである。もっと平易に言えば、パッケージデザインをかっこ良くすれば中身は二の次、といった言葉が当たり前のように使われた。あるいはチョット変わった店づくり、そうした空間づくりをすればそんな雰囲気を消費する時代であると。つまり、「差異」は創ることが出来、それがマーチャンダイジングやマーケティングの主要テーマであると。1980年代はデザイナーの時代でもあった。

しかし、安直にデザインを変えればモノが売れるとし、そのデザインを付加価値などと表現するマーケッターが続出したが、その程度の付加価値は一過性のものとしては成立するが、すぐに顧客自身によって見破られロングセラー足りえない結果となる。顧客は目が肥えただけでなく、賢明な認識、成熟した消費者へと成長している。以降、「差異」という価値は顧客によって創られるという本質への回帰が起こり、皮肉なことにこれもまたバブルの成果であったと言えなくはない。

こうした時代の傾向を端的に表現していたのが「無印良品」の東京青山の一号店オープンであったと思う。デザイナーの田中一光氏による商品・店舗であるが、ノンデザイン・デザイン(シンプルデザイン)、だから「無印」というネーミングされたショップであった。当時はステーショナリーなど文具関連がほとんどであったが、次第にライフスタイル全般にMDが広がりライフデザインブランドへと成長したのは周知のとおりである。いわばバブルを超えた本物の「デザイン」ということである。

世代固有のライフスタイル

誰を顧客とするのか、マーケティングやマーチャンダイジングを組み立てる時、まず考えることはライフステージや生活価値観であり、「世代」という単位でプランを組み立てることは少ない。ただ、バブルを語る時には「新人類」世代の固有世界・消費傾向に触れざるを得ない。

団塊世代の1970年代は働き消費もするライフステージであるのに対し、ポスト団塊世代・新人類にとっては1980年代がそれに該当する。消費という表舞台に登場する一番元気な時である。まさに戦後の豊かさを象徴するような「おいしい世代」である。

その代表的人物であるが、今日のAKB48を誕生させた秋元康氏は作詞家であり、放送作家・プロデューサーとして『ザ・ベストテン』『オールナイトフジ』、『夕やけニャンニャン』の構成を担当している。1985年からは後のAKB48を彷彿とさせる女性アイドルグループ「おニャン子クラブ」の楽曲を手掛けメンバーを次々とソロデビューさせている。

あるいはスポーツ界では現ソフトバンク監督の工藤公康氏であろう。例えば、西武の若手投手時代には優勝争い真っ只中のフル回転指令に「優勝するためにやってるわけじゃない。来年投げられなくなったら終わりでしょ」なんて生意気すぎる発言をして、スポーツ新聞の一面を派手に飾るそんなやんちゃな性格、自由奔放な言動がまさに新人類そのものであった。

1980年代というこの時代をどんなライフスタイルとして過ごしていたか、その家族消費について団塊世代と新人類とを比較するとよりわかりやすい。

団塊世代;個室をあてがわれ受験戦争という言葉がニュースにも流れる、そんな時代の高校受験を控えた15歳の世代を「いちご族>と呼んだ。受験戦争の最初の世代で<塾児>とも呼ばれ、「なめネコ」、「アラレちゃん」といったキャラクター大好き人間でアイドル願望も強かった。

新人類;新人類の子供である<トマト族>の由来は親である新人類のブランド信仰から大事にされブランドの服をお揃いで着せたことからブランド育児と呼ばれた。しかし、アトピー・アレルギーが多発した世代でもあり、まるで<トマト>に針を刺すとプチっと弾けるようだとその弱さを皮肉った名前がつけられた。

昭和と平成のはざま

バブル期についてその消費を中心に書いてきたが、やはりこの時代の空気感を表しているのが流行歌であろう。歌謡曲が衰退し、Jpopをはじめとした歌が横溢したのはバブル期であった。そんな時代を憂えたのがヒットメーカーであった作詞家阿久悠で、次のように昭和と平成の違いを表現している。

『昭和と平成の間に歌の違いがあるとするなら、昭和が世間を語ったのに、平成では自分だけを語っているということである。それを私の時代と言うのかもしれないが、ぼくは「私を超えた時代」の昭和の歌の方が面白いし、愛するということである。』(「歌謡曲の時代」阿久悠 新潮社刊より)

この時代を代表する新人類として秋元康氏を挙げたが、その目指すところは明らかに断絶がある。阿久悠にとって、バブルは歌謡曲崩壊でもあったということだ。その象徴のように、バブル全盛期であった1989年にはX JAPANの前身であるXがデビュー曲「紅」を発表している。

ただ、少し前に活動休止に入った「いきものがかり」は自らの音楽活動は歌謡曲育ちであると語り、地方でのライブでは阿久悠作詞の「津軽海峡・冬景色」を歌っているようにその影響は今尚大きいものがある。

ちなみに下記のデータは昭和と平成とをものの見事に分けたものとなっている。(ウイキペディアによれば)

シングル売上枚数 6834.0万枚(2015年12月8日付デイリーランキング迄)

※歴代作詞家 総売上枚数TOP5

新元号の年を迎えることもあって、年末年始には「平成という時代」に焦点が当てられメディアを通じて多くの論評がなされている。しかし、平成という時代の多くは「バブルの清算の時代であった」というマイナスの指摘が多いようであったが、実は今日という未来の芽が誕生していた。今回はそうした意味を含め再掲することとする。

今回の未来塾は「バブル」をテーマとした。そのバブル期である1980年代は「特異」な時代であった。というのも、今日の消費がつくられる言わば「未来の芽」が次々と生まれていた時期に当たる。キーワードとして言うならば、キャラクター、ブランド、物語消費、オタク、新人類、・・・・・・・。そして、今回はバブルの時代と言われている江戸元禄時代を鏡として、昭和のバブル期1980年代に起こっていた社会現象を通じ「何」を学ぶべきか今一度整理を行うこととする。

「バブルから学ぶ」(前半)

元禄と昭和

その成熟消費文化

これまでパラダイム転換というテーマを5回にわたって学んできた。第一回は多くの価値観の転換を促した「グローバル化」、第二回は日本の市場形成の歴史、「江戸と京」という2つ異質の交差から生まれたその歴史、第三回は停滞する生活経済をはじめとした多くの「回帰現象」の背景、第四回は物不足の時代を終えた豊かさのゆくえ、その一つである「健康」、第五回は電通の過労死事件から見える働き方の「ゆくえ」を取り上げてきた。それぞれが消費生活に密接不可分な「変化要因」としてあった。

今回はより生活に密着したテーマ、「バブル時代」の今日的な意味を学んでみることとする。

昭和世代から平成世代へと世代も変わり、「バブル」という言葉も死語とは言わないが使われることが少なくなった。2年ほど前、訪日外国人特に中国人観光客の「爆買い」消費を称し、「バブル」という言葉が使われた程度となった。そうした使われ方の背景としては、「一時的」なものとして継続すべき明日のためには「否定すべき」「反省すべき」ものであるとの認識がある。

歴史あるいは過去から何を学ぶかということに対し、明確にしないままYes or Noあるいは100か0という論議ばかりである。極論ではあるが、バブルは唾棄すべきものとして全てを否定して終わる、そんな考え方とは逆に、バブルから学ぶこともある、新しい着眼にもなる、そんな視座を持ってスタディする。そうした意味で、「バブル崩壊から学ぶ」ではなく「バブルから学ぶ」とした。

実はバブル期と言われる1980年代は戦後にあって極めて特異な時代であった。1970年代の第一次第二次オイルショックを経て、世界経済が激変し、日本もまた低迷する経済環境にあった。高度経済成長期(1954年〜1973年)は一番低い年度で6.2%の成長でその多くは10%台の極めて高い経済成長を果たした時期である。

つまり19年間もの長い間の成長期、「右肩上がり」を普通であると思っており、1980年代前半を低迷というより「不況」という言葉さえニュースになった時代であった。

1980年代が「特異」であるとしたのも、今日の消費がつくられる言わば「未来の芽」が次々と生まれていた時期に当たる。キーワードとして言うならば、キャラクター、ブランド、物語消費、オタク、新人類、・・・・・・・。そして、今回はバブルの時代と言われている江戸元禄時代を鏡として、昭和のバブル期1980年代に起こっていた社会現象を通じ「何」を学ぶべきか今一度整理を行うこととする。

サラリーマンが元気であった浮世の時代

バブル期とはどんな時代であったか、冒頭の写真は江戸元禄時代の下級武士の飲み屋風景の浮世絵である。周知のように江戸は全国から参勤交代で集まる寄せ集めの武士の街であった。幕府が江戸に移った当時はわずか40万人ほどの人口は急速に増え100万人から130万人へと世界一の都市へと変貌した。その人口の半分は武士(行政マン)でその多くは下級武士であった。当時のライフスタイルであるが、町人と比べ広い屋敷の中に住まいを構えているものの、その実態は庶民とあまり変わらぬ長屋暮らしで、ほとんどが単身赴任。いつ国元に帰ることができるかわからず、ストレスが溜まり発散するにはやはり酒であったようでそんな風景は浮世絵にも数多く描かれている。さしずめ1980年代のサラリーマンの飲み屋風景と同じである。

江戸時代は長く続いた戦乱の世が終わり、平和な時代であった。それまでの浄土(あの世) に対して憂世(この世)はつらくはかないものであった時代から平和な時代を迎える。心のゆとりも生まれ武士も町人も“浮き浮きと毎日を暮らそう”という明るい気持ちが芽生え、「うきよ(憂世)」は「浮世」という享楽的な言葉へと変化していった。それは荒廃した戦後からがむしゃらに働き、いざなぎ景気という高度成長期を経て、更に安定成長へと向かった1980年代と同じ構図である。1980年代をバブル期と呼んでいるが、江戸の元禄時代(1688年 - 1707年)をバブル期と呼んだのもこうした理由からである。

そして、1980年代の主役はサラリーマンで、第一次産業はもとより第二次産業を第三次産業の就業者数が超えた時代である。この時代、消費の主役は下級武士であるサラリーマンで、その後の潮流となる特異な消費が誕生する。

そして、その主役は1980年代後半からは働く女性に変わっていくのだが、「浮世」という時代の空気は停滞する経済ながらも収入が増え続けたことが大きかった。昨年より今年、今年より来年・・・・・高度経済成長期と比較すれば小さいものの着実に収入が上がるであろうとの気分が広く社会に横溢した時代であった。そして、この消費世界を「一億総中流社会」と呼んだのである。しかも、個人消費が新しい、面白い、珍しいものへと一斉に向かった時期であった。

消費の主役はポスト団塊世代、しかも女性たち

高度経済成長期から1970年代にかけて、消費の主役は団塊世代であった。東京オリンピックの年に創刊されたのが発行部数100万部を超えた男性向け週刊誌の平凡パンチで、それまでに無かったファッション、セックス、車といった新たな関心事を創造した雑誌であった。こうした文化に育った団塊世代も1970年代には結婚し家庭を持ち、ニューファミリーという新しい市場を形成する。

この世代も子供が生まれ家族になり新しい何かを生むような消費に向かうことは少なくなっていく。つまり、得られた収入の多くは家族のため、特に子育てや教育投資に向かう。団塊世代をバブル・スルー(バブルを通り抜けた)というのもこうした背景からであった。消費の主役は次の世代、ポスト団塊世代へと移行していく。

ところで団塊世代の命名者は堺屋太一氏であるが、このポスト団塊世代を新人類と呼んだのは栗本慎一郎氏であった。この新人類という言葉が広く使われるようになったのは、1984年に筑紫哲也氏が10代から20代の若者との対談を行う企画「新人類の旗手たち」が『朝日ジャーナル』に連載されたことによる。そこでは新人類の「気分・思想・哲学」を探ることが試みられ、「新人類」という用語が認知される一助となった。(ウイキペディアより)

こうした名前もさることながら、後年にはバブル世代と呼んだのは「マハラジャ」というディスコ、その広がりの先にある「ジュリアナ東京」の舞台で踊る女性達のシーンであろう。

江戸元禄の「浮世」との比較でいうならばディスコは昭和の「浮世」の一つシーンである。団塊世代のダンスがツイストという比較的おとなしいものであったのに対し、ディスコは踊りというより一種のトランス状態に向かっていくものであった。もっと端的にいうならば「享楽の世」と表現した方が実感できる。1982年8月大阪ミナミにマハラジャ1号店をオープンさせて以降、1984年東京都港区の麻布十番にオープンした旗艦店舗となる「麻布十番マハラジャ」が大人気となり社会現象となる。そして、1991年バブル全盛期には東京芝浦に「ジュリアナ東京」がオープンする。お立ち台、ワンレン・ボディコン、踊る女性達目当てに男性客が押し寄せる、そんな光景が頻繁にTVニュースに流され、風紀上問題があるとして警察の指導が入り、バブル崩壊と共に1994年に閉店する。しかし、後ほど触れるが、そのディスコが復活し、中高年男女が踊る青春フィードバック現象が見られる。

江戸元禄の「浮世」との比較でいうならばディスコは昭和の「浮世」の一つシーンである。団塊世代のダンスがツイストという比較的おとなしいものであったのに対し、ディスコは踊りというより一種のトランス状態に向かっていくものであった。もっと端的にいうならば「享楽の世」と表現した方が実感できる。1982年8月大阪ミナミにマハラジャ1号店をオープンさせて以降、1984年東京都港区の麻布十番にオープンした旗艦店舗となる「麻布十番マハラジャ」が大人気となり社会現象となる。そして、1991年バブル全盛期には東京芝浦に「ジュリアナ東京」がオープンする。お立ち台、ワンレン・ボディコン、踊る女性達目当てに男性客が押し寄せる、そんな光景が頻繁にTVニュースに流され、風紀上問題があるとして警察の指導が入り、バブル崩壊と共に1994年に閉店する。しかし、後ほど触れるが、そのディスコが復活し、中高年男女が踊る青春フィードバック現象が見られる。こうしたディスコほどではないが、荻野目洋子の「ダンシング・ヒーロー」や「六本木純情派」、あるいは稲垣潤一の「ドラマチック・レイン」や「クリスマスキャロルの頃には」といった「浮世」を楽しむ曲が流行った時代であった。そして、それまでの歌謡曲からJpopへと転換していく時期であった。ちなみに、「クリスマスキャロルの頃には」の作詞は後述する秋元康氏によるものである。

クールジャパンの先駆的とも言える一大消費が起こる

そのポスト団塊世代が起こした一大消費ブームが「DCブランド」であった。「丸井(OIOI)」や「PARCO」などのファッションビルやデパートの周辺には前日から行列ができるほどの盛況でニュースにも取り上げられるほどの社会現象であった。周知のように松田光弘・菊池武夫・三宅一生・川久保玲・高橋幸宏のメンバーが渋谷PARCO PART2の広告として、「デザイナーブランド」にコメントを寄せたことから始まる。

中でも今尚活躍されている川久保玲氏のファッションブランド「コム・デ・ギャルソン」はそのコンセプトの斬新さに当時の若者は熱狂した。マス・メディアにはほとんど登場しない、ある意味伝説の人物であり多くの川久保玲評があるが、それまでの「美」の概念をここまでもかと変えた衝撃は大きかった。

女性らしい体に沿ったライン、カラフルで華やかな色使い、といった「既成」を破壊するかのようなゆったりとした黒、しかも所々まるで穴が空いたようなデザイン。既成にとらわれない、自立した強い女性のための服である。

一方、男性服ブランド「コム・デ・ギャルソン オム プリュス」はこれまた既成概念にとらわれた「男らしさ」から男を自由にした服で、肩パッドのないシワシワのジャケットや花柄のデザイン。

川久保玲氏による生き方としてのファッションは、あのシャネルを思い起こさせる。当時のヨーロッパ文化のある意味破壊者で、丈の長いスカート全盛の時代にパンツスタイルを生み、男っぽいと言われながら、水夫風スタイルを自ら取り入れた。肌を焼く習慣がなかった時代に黒く肌を焼き、マリンスタイルで登場した。そして自分が良いと思えば決して捨て去ることはなかった。過去の破壊者、自由に生きる恋多き女、激しさ、怒り、・・・多くの人がそうシャネルを評しているが、シャネルにとっての服とは、そうした生き方や生活、アイディア等、全てが一つのスタイルとして創られたことにある。川久保玲氏もまさに「自由な生き方」を着る、そんな服である。

当時はクールジャパンなどといった言葉は無かったが、世界に誇る新しいデザイン潮流が誕生している。

こうした先駆的な潮流は若い世代、しかも女性たちの強い共感と共に、広く浸透していく。ちょうど1986年には「男女雇用機会均等法」が施行されるが、男女の差別をなくすどころか、社会の特に消費の主役は女性たちであった。当時の時代の在り方を見事に表していたのが中尊寺ゆっこが描いた漫画「オヤジギャル」であった。従来男の牙城であった居酒屋、競馬場、パチンコ屋にOLが乗り込むといった女性の本音を描いたもので多くの女性の共感を得たマンガである。ワンレン・ボデコン女性達が居酒屋でチューハイを飲む、という姿はこの頃現れ、「オヤジギャル」は流行語大賞にもなる。数年前に流行った言葉、「肉食系女子」の元祖である。

しかも、個人が主役の消費時代に

この頃、核家族という言葉が盛んに使われるようになり、収入も増え住まいも個室化するようになる。それを象徴するように、最高視聴率は1973年4月7日放送の50.5%というお化け番組と言われたTBSの「8時だよ全員集合」が1985年に放送終了する。更に年末のNHK紅白歌合戦は1984年の視聴率78.1%を最後に右肩下がりとなる。つまり、家族団欒・家族一緒にテレビを見るといった単位から個人単位の社会へと、考え方や行動が急速に進行する。

個人を主役にする、大切にする社会とは成熟社会の基本でもあるのだが、一方家族という社会生活単位の喪失はバブル崩壊後の1990年代には、援助交際という言葉に代表されるような女子中高生の都市漂流難民を生む背景にもなっていく。つまり、ネガティブに表現すれば家族崩壊であり、ポジティブに表現するならば個人化社会の到来ということになる。

この時代は生活の仕方・ライフスタイルという意味では江戸という「寄せ集め都市」、しかも「単身世帯」ということから似ているところがある。特に1980年代の都市東京との比較で言えば、単身世帯と夫婦共稼ぎDINKS世帯を入れれば既にこの頃から40%を超えていた。そして、共に共通した消費といえば「外食産業」の勃興で、多様な業態が誕生する。

この時代は生活の仕方・ライフスタイルという意味では江戸という「寄せ集め都市」、しかも「単身世帯」ということから似ているところがある。特に1980年代の都市東京との比較で言えば、単身世帯と夫婦共稼ぎDINKS世帯を入れれば既にこの頃から40%を超えていた。そして、共に共通した消費といえば「外食産業」の勃興で、多様な業態が誕生する。このように書けばまず思い浮かべるのは江戸では「屋台」で、1980年代の都市ではファストフードということになる。寿司、天ぷら、そばなどが代表的なファストフードであった。しかも、24時間どこかで食べることができる、そんな眠らない街であった。また、今日でいうところの料亭である料理茶屋や、庶民が気軽に入れる小料理屋業態も同時に誕生している。面白いことに「なん八屋」という小料理屋は何を頼んでも一皿八文で、皿の数で勘定する業態、今日の回転すしのような業態も生まれていた。