2015年02月22日

◆未来塾(14)「テーマから学ぶ」下町レトロ 谷中ぎんざ(前半)

ヒット商品応援団日記No605(毎週更新) 2015.2.22.

今年からスタートする「テーマから学ぶ」の第一回は「下町レトロ 谷中ぎんざ」とした。昨年1年間エリアや商店街を歩きレポートしてきたが、そこで気づいたことの第一は成功しつつあるエリアや商店街は「テーマ」を持って時代に顧客に向き合っているという点であった。そうしたことから今年の第一回は「谷中ぎんざ」というタイトルではあるが、今一番注目されている総称ヤネセン(谷中、根津、千駄木)という「面」での活動を取り上げてみた。

歩いて分かることがある

変化は現場によって起き、そして終わり、次ぎなる変化へと向かう。分かっていてもあらゆる変化の兆しを読み取ることは難しい。そんな思いから昨年から「未来塾」というタイトルで現場レポートをしてきた。約40年ほどマーケッターとしてエリアや商業施設の調査や分析を踏まえコンセプトづくりをしてきたが、一人で歩き感じることはマーケッターとして一種新鮮な思いの2014年であった。

そんな歩いて気づいたことの一つが、成功しているエリアや商店街には必ず人を魅きつける世界、テーマ世界があるという事実であった。そして、そのテーマ世界には密度、集積度の高さがあるという実感でもあった。その良き例の一つが横浜洪福寺松原商店街における「価格」、ハマのアメ横と言われるように各店が競い合って「価格」を引き下げる工夫をしている。「訳あり」というキーワードの元祖であり、広域集客しない限り商売にはならない、ご近所のお客様は極めて少ない商圏からのスタートであった。「激安」はそんな小商圏から生まれたテーマであった。あまりうまくいっていない商店街、例えば戸越銀座商店街のようにテーマを持たないか、もしくはその集積度が低いことも実感した。

そして、何よりもここ20年ほどコンセプト着眼とそれに基づくテーマづくりをやってきた自身に立ち帰ってみること、現場を歩いてみることあった。

今回はそうしたテーマという視座をもって、今注目されているエリア、話題の「ヤネセン」をスタディした。

「個性化」時代とはなんであったか

その前に過去からの経緯を簡単に整理すると、1990年代バブルが崩壊した後も1997年頃までの消費は1980年代後半と比較すればその勢いはないものの依然として旺盛であった。当時ビジネスにおいて盛んに言われていたのが「個性化」であった。簡単に言えば、情報が広くしかもあっという間に伝わる時代にあって、人気の商品やサービスはすぐさま類似したものが次から次へと生まれてしまい違いをどう作れば良いのかが大きな課題であった。「違い」が同じ商品であれば消費は安い方へと向かう。結果、「価格競争」になる。今なお残るこうした課題を総称して「個性化」というテーマがビジネス課題となった。

そして、周知のように1990年代後半からの価格競争時代の勝ち組、日本マクドナルドや吉野家、ユニクロなどが「デフレ時代の旗手」としてもてはやされたのである。

個性化の「差異」は創れるという神話

1980年代、社会学や社会心理学を学んだ者であれば必ず読んだ著作の一冊がボードリヤールの「消費社会の神話と構造」であろう。ここではその記号論を解説するものではないので簡略にウイキペディアにならっていうならば、「<モノの価値>とは、モノそのものの使用価値、あるいは生産に利用された労働の集約度にあるのではなく、商品に付与された記号にある。例えばブランド品が高価であるのは、その商品を生産するのにコストがかかっているからでも、他の商品に比べ特別な機能が有るからでもなく、その商品そのものの持つ特別なコードによるものであり、商品としての価値は、他の商品の持つコードとの差異によって生まれる。」

そして、この特別なコードは創ることができるとし、その任にあたった中心がデザイナーであった。デザイナーによって創られた「記号」は、消費者にとって気に入れさえすれば、この記号価値を購入消費する、つまり記号にお金を支払うという考えである。もっと平易に言えば、パッケージデザインをかっこ良くすれば中身は二の次、といった言葉が当たり前のように使われた。あるいはチョット変わった店づくり、そうした雰囲気づくりをすればそんな雰囲気を消費する時代であると。つまり、「差異」は創ることが出来、それがマーチャンダイジングやマーケティングの主要テーマであると。

本質的にはその通りであるが、安直にデザインを変えればモノが売れるとし、そのデザインを付加価値などと表現するマーケッターが続出したが、その程度の付加価値は一過性のものとしては成立するが、すぐに顧客自身によって見破られロングセラー足りえない結果となる。顧客は目が肥えただけでなく、賢明な認識、成熟した消費者へと成長している。

「差異」は顧客によって創られるという本質への回帰

そして、差異は顧客によって創られるものであると次第に理解され始めてきた。差異を広げ、消費者の話題へとつなげていくのが情報メディアであり、そのメディアがマスメディアであれ、ネットメディアであれ、口コミメディアであれ、差異は消費者へと届く。そして、違いを欲求する消費者は購入し体験するのである。

そして、その体験や経験実感は消費をより確かなものとするために「ランキング情報」を使うようになる。しかし、そのランキングも3年ほど前の食べログにおける月島もんじゃ焼き事件のようにランキングを上げるために広告会社がコメントを投稿するという、いわゆる「やらせ」が横行することが一般化する。どんな情報がベターであるか、次第に情報があるようでいて欲しい情報がないことに気づく消費者が増えてくるようになる。

その先はどうであるか、あたりまえの事実、”この商品はこのチョットしたこの違い”が自分には合う、お気に入りという自身の感性へと帰る。今なお差異はデザイナーをはじめ創ることができるというマーケッターはいるが、次第に少なくなるなるであろう。

ストック(文化型)とフロー(変化型)消費が交錯する時代

何故こうした創られた価値商品と顧客の体験実感価値商品とが生まれているのかは、本質的には消費者が生産する術・方法を持たないことによる。例えば、一部週末農家人として菜園を持つ消費者のように自給自足的生活者は増えてはいるが、生産者ではない。

創られた価値商品と顧客の体験実感価値商品の比較例として前者を時計のロレックス、後者をスオッチの2つで比較分析を行ったことがある。周知のようにロレックスは文化価値(=アンティーク)であり、スオッチはデザイン価値(=変化・鮮度、トレンド)であると指摘をし、前者を文化型商品、後者をコンビニ型商品と私は呼んだことがある。

このように時計のみならず、アパレルファッション、食品、化粧品、更には住むエリアまで幅広く2つの市場が作られてきている。特に都市においてはこの2つの市場が明確に現象化している。例えば、誰の目にも分かりやすい例としては、今東京で脚光を浴びている「街」にあてはめれば、文化型話題を提供しているのが江戸文化が残る日本橋や人形町、更には昭和の庶民文化の街であればヤネセン(谷中、根津、千駄木)といったエリアとなる。

一方、時代の変化を映し出すコンビニ(トレンド)型価値を提供しているのが表参道や原宿竹下通りといったエリアとなる。商店街という視点に立てば、前者は「商店街から学ぶ」でも取り上げた江東区砂町銀座商店街であり、後者であれば新宿ルミネといった商業施設となる。前者、後者を小さなエリアのなかに混在させながら独自な魅力を発揮しているのがあの吉祥寺・ハモニカ横丁となる。そして、前者の文化型話題のなかで、世界に誇るサブカルチャーパークとなっているのがあの秋葉原・アキバである。

テーマの時代がやってきた

消費増税によって消費意欲が平均的には減退しているが、顧客が押し寄せる街やエリアはあり、行列が出来る店もある。昨年末の売り出しでは、この未来塾で取り上げた横浜のアメ横と言われる洪福寺松原商店街には例年にも増して凄まじい人出があったと報じられている。安さばかりでなく、顧客を魅きつける「何か」は厳然として存在している。

このようないくつかの街や商店街について書いてきたが、私の言葉で表現すれば、人を魅きつけるコンセプト・テーマは「何」であるかという観察であった。いわば顧客市場へどんな魅力(コンセプト)を提示すれば良いのか、顧客がその提示された魅力を更に膨らませる(テーマという広がり)にはどうしたら良いのか、ということであった。

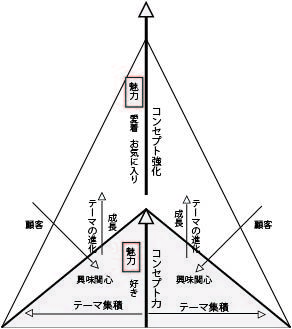

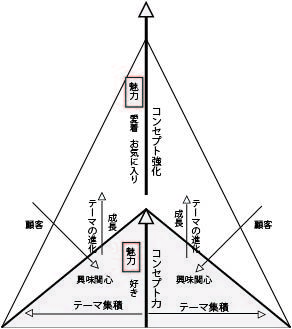

そのコンセプトとテーマの関係、位置づけについてであるが、コンセプトは顧客市場にとって魅力となる方向をその世界とし、テーマはその方向をより「豊かにより分かりやすく」、奥行きと広がりを埋める世界のことである。よくコンセプトは良いが、それをうまく生かすことができていない場合が多く、何が成功で何が失敗であるかを分からなくさせている場合が多い。コンセプトを生かすのも殺してしまうのも、その方向をマーチャンダイジング&マーケティングするテーマ集積力を間違うか、もしくは足りないかである。テーマは圧倒的な「差異」をもった競争力として、顧客支持を得るという構造となっている。その構造を図解すると次のような図となる。

2015年度は話題を集め、人が集まる街や商店街を中心に、そのコンセプトを生かすためのマーチャンダイジング&マーケティングというエリアデザイン、コミュニティデザイン、更にはプロダクトデザインについて学んでまいります。

ヤネセン(谷根千)というエリア

東京の中心部、特に下町と呼ばれた江東区や台東区の多くは戦災に遭い建物を含めその多くを焼失した。例えば、その象徴でもある上野アメ横のスタートは焼け野原のなかのバラックからのスタートであった。その上野の北側にある台東区谷中から西側の文京区根津一帯は戦災を免れた昔ながらの木造住宅などの街並が今なお残っている。

最寄り駅はJR日暮里駅あるいは地下鉄千代田線千駄木駅、根津駅であるが、地方の人にとっては上野公園の北側・西側と言った方がわかりやすい。東京に永く住む人にとっては谷中霊園のさくら、あるいはつつじの名所にもなっている根津神社があり、落語家の町といったイメージを思い浮かべる人も多い。それは江戸末期から明治にかけて活躍した落語中興の祖といわれる三遊亭圓朝にちなんだ「圓朝まつり」が毎年催される。その圓朝ゆかりの場所は三崎 (さんさき) 坂に面する全生庵。その全生庵には圓朝の墓があり、落語家たちが今なお命日の8月11日に法要を営んでいるという。

今から20年ほど前になるがJR日暮里駅の駅改良工事の計画があり、その商業施設を含めた可能性について駅周辺を調べたことがあった。当時の日暮里駅もそうであったが、谷中ぎんざを含め周辺エリアはただ古くさいだけの商店や街並といった印象であった。しかし、今回ヤネセンというテーマのあるエリアをスタディしようと何回か歩いてみたが、20年という時を経たこともあるが、考えていた以上の良い意味での変貌ぶりであった。その変貌の一つが東京を象徴するJR日暮里駅前の高層ビル群である。

そして、そんな変貌のなかでも、最近東京で一番注目を浴びているのが谷中ぎんざ商店街である。砂町銀座商店街、十条商店街、巣鴨地蔵通り商店街、赤羽東口駅前商店街、あるいは京成立石商店街。こうした商店街に共通しているのが、「昭和」「下町」といった生活文化の匂いが色濃く残っている商店街である。こうした大きな商店街以外にも、未来塾でも取り上げた吉祥寺のハモニカ横丁、町田仲見世商店街、小さな横丁、路地裏といった一部エリアであればまだまだ残ってはいる。再開発が進む東京ではあるが、新宿西口の一角にある思い出横丁や武蔵小杉駅前の再開発ビルの谷間に残るいくつかの商店街、あるいは昭和の匂いのする「えばらまち商店街」もその一つであり、今後大井町線荏原町駅前の防災事業再開発がどのように進むのかそれ次第ではあるが。

こうした戦後の再開発から残ったエリアに注目が集まるのも、便利さと引き換えに「何か」を失ってしまったと感じる都市生活者、そうしたシニア世代ばかりか、吉祥寺のハモニカ横丁のように若い世代にとっても新鮮な世界、古が今新しい(OldNew)と感じる。そうしたノスタルジックな潮流がここ十数年社会の表へと出てきたからであろう。

物語のあるエリアに

「差異」という個性は顧客によって創られると書いたが、ヤネセン(谷根千)も住民の人たちによって一つの独自物語が創られている。東京といっても極めて広く、その地域に住まない限り、再開発等の動きは分からない。根津は文京区に位置しており、その名の通り文の京(ふみのみやこ)として文人や学者、政治家などが多く住む古くからの住宅地であり、根津神社をはじめ多くの寺社のあるいわゆる寺町となっている。

文京区は世田谷区や練馬区と同様にJR山手線の駅がないエリアということから、結果として商業施設も少なく再開発事業の波からは外れたところにある。しかし、次第に不忍通りから住宅地へとマンション開発などが始まり、町が変わってしまう、この歴史のある風情ある町並を残そうという住民の中から、一つの地域誌が生まれる。1984年わずか数名の子育て主婦が始めた谷根千工房による雑誌『谷中・根津・千駄木』が創刊される。

私は1990年代前半コミュニティペーパーをスタディしたことがあり、何回か読んだ記憶がある。主婦とは言えなかなかセンスの良い雑誌であった。そのセンスは雑誌のデザインとしてのセンスばかりでなく、情報の掘り下げ方等興味深く読ませてくれるそうしたセンスである。現在はその発刊を終え、次の世代へとバトンタッチしているようだが、恐らく、町おこしというとB1グランプリ参加から街コンまで多様な試みがあるが、雑誌『谷中・根津・千駄木』のようなメディアによる町おこしは初めてであろう。そして、こうしたメディアを通じて谷根千物語が始まる。町おこしにはバカ者、ワカ者、ヨソ者が必要であると思うが、基本の第一はそこに愛着をもって住む人自身、そんなバカ者によって町おこしという物語がスタートする。

昭和、下町を思い浮かべる”夕やけだんだん”物語

2005年の日本アカデミー賞を受賞し200万人もの人たちを動員した「Always三丁目の夕日」の主要なモチーフとなっているのが「夕日」「夕焼け」であった。周知のように西岸良平の漫画『三丁目の夕日』を映画化したものであるが、昭和33年東京タワーが完成するこの年、夕日町三丁目に繰り広げられる温かな人間模様を描いた映画である。この三丁目は東京タワー近くの港区愛宕町界隈を想定したものであるが、JR日暮里駅から谷中ぎんざに向かう坂道(階段)も西日暮里三丁目ということもあり、その坂道から見る夕日が素晴らしく、多くの人は「Always三丁目の夕日」を思い浮かべる、そんな夕日の町である。

日本全国朝日と夕日の絶景スポットといわれる場所は数多くある。絶景マニアが撮影したい時と場所はこの時この場所という非日常の風景である。しかし、この谷中ぎんざを見下ろす坂の上からの夕焼けは絶景というより、だんだんと日が暮れていく日常の風景、今日一日お疲れさまとでも表現したくなるような、そんなありふれた時間の夕焼けである。感動するなどといった絶景ではなく、1日が終わりどこかほっとするそんな日常風景の夕焼けである。

この階段の「夕やけだんだん」というコピーは平成2年に雑誌「谷根千」の編集者であった森まゆみさんがネーミングしたとのことだが、見事なくらい「昭和の下町物語」を生かしたものとなっている。この谷中ぎんざ商店街のHPには下町物語「東京下町レトロ」の主要コンテンツのキーワードが表現されている。「笑顔」「人情」「職人」「粋」「食」「新風」「風情」「歴史」「猫」「未来」とあるが、是非そのHPを見られたらと思う。

東京下町というと、必ず出てくるキーワードの一つが「人情」である。小売りという顧客接点の場合、顧客のことを思って、”今日はこれがいいと思うよ”と常に顧客のことを思って時々のお勧めをする。実は、これが「人情」の本質である。顧客を思うとは、つまり日常にある思いということで、特別なことではない。だから、谷根千の入り口となる坂の上から見る「夕焼け」は小さな思い・人情の象徴でもあるのだ。

ヤネセン、特に谷中ぎんざの周辺には野良猫が多く、”夕やけだんだん”ではなく、”夕やけにゃんにゃん”と呼ばれるほど多い。和歌山電鐵貴志川線には猫の駅長「たま」が看板猫として有名であるが、ヤネセンのランドマークは何かと言えば、やはり「坂の上から見る夕焼け」であろう。(後半へ続く)

今年からスタートする「テーマから学ぶ」の第一回は「下町レトロ 谷中ぎんざ」とした。昨年1年間エリアや商店街を歩きレポートしてきたが、そこで気づいたことの第一は成功しつつあるエリアや商店街は「テーマ」を持って時代に顧客に向き合っているという点であった。そうしたことから今年の第一回は「谷中ぎんざ」というタイトルではあるが、今一番注目されている総称ヤネセン(谷中、根津、千駄木)という「面」での活動を取り上げてみた。

御殿坂・夕やけだんだんから見る谷中ぎんざ

「テーマから学ぶ」

東京下町レトロ

谷中ぎんざ(前半)

(ヤネセン/谷中、根岸、千駄木)

歩いて分かることがある

変化は現場によって起き、そして終わり、次ぎなる変化へと向かう。分かっていてもあらゆる変化の兆しを読み取ることは難しい。そんな思いから昨年から「未来塾」というタイトルで現場レポートをしてきた。約40年ほどマーケッターとしてエリアや商業施設の調査や分析を踏まえコンセプトづくりをしてきたが、一人で歩き感じることはマーケッターとして一種新鮮な思いの2014年であった。

そんな歩いて気づいたことの一つが、成功しているエリアや商店街には必ず人を魅きつける世界、テーマ世界があるという事実であった。そして、そのテーマ世界には密度、集積度の高さがあるという実感でもあった。その良き例の一つが横浜洪福寺松原商店街における「価格」、ハマのアメ横と言われるように各店が競い合って「価格」を引き下げる工夫をしている。「訳あり」というキーワードの元祖であり、広域集客しない限り商売にはならない、ご近所のお客様は極めて少ない商圏からのスタートであった。「激安」はそんな小商圏から生まれたテーマであった。あまりうまくいっていない商店街、例えば戸越銀座商店街のようにテーマを持たないか、もしくはその集積度が低いことも実感した。

そして、何よりもここ20年ほどコンセプト着眼とそれに基づくテーマづくりをやってきた自身に立ち帰ってみること、現場を歩いてみることあった。

今回はそうしたテーマという視座をもって、今注目されているエリア、話題の「ヤネセン」をスタディした。

「個性化」時代とはなんであったか

その前に過去からの経緯を簡単に整理すると、1990年代バブルが崩壊した後も1997年頃までの消費は1980年代後半と比較すればその勢いはないものの依然として旺盛であった。当時ビジネスにおいて盛んに言われていたのが「個性化」であった。簡単に言えば、情報が広くしかもあっという間に伝わる時代にあって、人気の商品やサービスはすぐさま類似したものが次から次へと生まれてしまい違いをどう作れば良いのかが大きな課題であった。「違い」が同じ商品であれば消費は安い方へと向かう。結果、「価格競争」になる。今なお残るこうした課題を総称して「個性化」というテーマがビジネス課題となった。

そして、周知のように1990年代後半からの価格競争時代の勝ち組、日本マクドナルドや吉野家、ユニクロなどが「デフレ時代の旗手」としてもてはやされたのである。

個性化の「差異」は創れるという神話

1980年代、社会学や社会心理学を学んだ者であれば必ず読んだ著作の一冊がボードリヤールの「消費社会の神話と構造」であろう。ここではその記号論を解説するものではないので簡略にウイキペディアにならっていうならば、「<モノの価値>とは、モノそのものの使用価値、あるいは生産に利用された労働の集約度にあるのではなく、商品に付与された記号にある。例えばブランド品が高価であるのは、その商品を生産するのにコストがかかっているからでも、他の商品に比べ特別な機能が有るからでもなく、その商品そのものの持つ特別なコードによるものであり、商品としての価値は、他の商品の持つコードとの差異によって生まれる。」

そして、この特別なコードは創ることができるとし、その任にあたった中心がデザイナーであった。デザイナーによって創られた「記号」は、消費者にとって気に入れさえすれば、この記号価値を購入消費する、つまり記号にお金を支払うという考えである。もっと平易に言えば、パッケージデザインをかっこ良くすれば中身は二の次、といった言葉が当たり前のように使われた。あるいはチョット変わった店づくり、そうした雰囲気づくりをすればそんな雰囲気を消費する時代であると。つまり、「差異」は創ることが出来、それがマーチャンダイジングやマーケティングの主要テーマであると。

本質的にはその通りであるが、安直にデザインを変えればモノが売れるとし、そのデザインを付加価値などと表現するマーケッターが続出したが、その程度の付加価値は一過性のものとしては成立するが、すぐに顧客自身によって見破られロングセラー足りえない結果となる。顧客は目が肥えただけでなく、賢明な認識、成熟した消費者へと成長している。

「差異」は顧客によって創られるという本質への回帰

そして、差異は顧客によって創られるものであると次第に理解され始めてきた。差異を広げ、消費者の話題へとつなげていくのが情報メディアであり、そのメディアがマスメディアであれ、ネットメディアであれ、口コミメディアであれ、差異は消費者へと届く。そして、違いを欲求する消費者は購入し体験するのである。

そして、その体験や経験実感は消費をより確かなものとするために「ランキング情報」を使うようになる。しかし、そのランキングも3年ほど前の食べログにおける月島もんじゃ焼き事件のようにランキングを上げるために広告会社がコメントを投稿するという、いわゆる「やらせ」が横行することが一般化する。どんな情報がベターであるか、次第に情報があるようでいて欲しい情報がないことに気づく消費者が増えてくるようになる。

その先はどうであるか、あたりまえの事実、”この商品はこのチョットしたこの違い”が自分には合う、お気に入りという自身の感性へと帰る。今なお差異はデザイナーをはじめ創ることができるというマーケッターはいるが、次第に少なくなるなるであろう。

ストック(文化型)とフロー(変化型)消費が交錯する時代

何故こうした創られた価値商品と顧客の体験実感価値商品とが生まれているのかは、本質的には消費者が生産する術・方法を持たないことによる。例えば、一部週末農家人として菜園を持つ消費者のように自給自足的生活者は増えてはいるが、生産者ではない。

創られた価値商品と顧客の体験実感価値商品の比較例として前者を時計のロレックス、後者をスオッチの2つで比較分析を行ったことがある。周知のようにロレックスは文化価値(=アンティーク)であり、スオッチはデザイン価値(=変化・鮮度、トレンド)であると指摘をし、前者を文化型商品、後者をコンビニ型商品と私は呼んだことがある。

このように時計のみならず、アパレルファッション、食品、化粧品、更には住むエリアまで幅広く2つの市場が作られてきている。特に都市においてはこの2つの市場が明確に現象化している。例えば、誰の目にも分かりやすい例としては、今東京で脚光を浴びている「街」にあてはめれば、文化型話題を提供しているのが江戸文化が残る日本橋や人形町、更には昭和の庶民文化の街であればヤネセン(谷中、根津、千駄木)といったエリアとなる。

一方、時代の変化を映し出すコンビニ(トレンド)型価値を提供しているのが表参道や原宿竹下通りといったエリアとなる。商店街という視点に立てば、前者は「商店街から学ぶ」でも取り上げた江東区砂町銀座商店街であり、後者であれば新宿ルミネといった商業施設となる。前者、後者を小さなエリアのなかに混在させながら独自な魅力を発揮しているのがあの吉祥寺・ハモニカ横丁となる。そして、前者の文化型話題のなかで、世界に誇るサブカルチャーパークとなっているのがあの秋葉原・アキバである。

テーマの時代がやってきた

消費増税によって消費意欲が平均的には減退しているが、顧客が押し寄せる街やエリアはあり、行列が出来る店もある。昨年末の売り出しでは、この未来塾で取り上げた横浜のアメ横と言われる洪福寺松原商店街には例年にも増して凄まじい人出があったと報じられている。安さばかりでなく、顧客を魅きつける「何か」は厳然として存在している。

このようないくつかの街や商店街について書いてきたが、私の言葉で表現すれば、人を魅きつけるコンセプト・テーマは「何」であるかという観察であった。いわば顧客市場へどんな魅力(コンセプト)を提示すれば良いのか、顧客がその提示された魅力を更に膨らませる(テーマという広がり)にはどうしたら良いのか、ということであった。

そのコンセプトとテーマの関係、位置づけについてであるが、コンセプトは顧客市場にとって魅力となる方向をその世界とし、テーマはその方向をより「豊かにより分かりやすく」、奥行きと広がりを埋める世界のことである。よくコンセプトは良いが、それをうまく生かすことができていない場合が多く、何が成功で何が失敗であるかを分からなくさせている場合が多い。コンセプトを生かすのも殺してしまうのも、その方向をマーチャンダイジング&マーケティングするテーマ集積力を間違うか、もしくは足りないかである。テーマは圧倒的な「差異」をもった競争力として、顧客支持を得るという構造となっている。その構造を図解すると次のような図となる。

2015年度は話題を集め、人が集まる街や商店街を中心に、そのコンセプトを生かすためのマーチャンダイジング&マーケティングというエリアデザイン、コミュニティデザイン、更にはプロダクトデザインについて学んでまいります。

ヤネセン(谷根千)というエリア

東京の中心部、特に下町と呼ばれた江東区や台東区の多くは戦災に遭い建物を含めその多くを焼失した。例えば、その象徴でもある上野アメ横のスタートは焼け野原のなかのバラックからのスタートであった。その上野の北側にある台東区谷中から西側の文京区根津一帯は戦災を免れた昔ながらの木造住宅などの街並が今なお残っている。

最寄り駅はJR日暮里駅あるいは地下鉄千代田線千駄木駅、根津駅であるが、地方の人にとっては上野公園の北側・西側と言った方がわかりやすい。東京に永く住む人にとっては谷中霊園のさくら、あるいはつつじの名所にもなっている根津神社があり、落語家の町といったイメージを思い浮かべる人も多い。それは江戸末期から明治にかけて活躍した落語中興の祖といわれる三遊亭圓朝にちなんだ「圓朝まつり」が毎年催される。その圓朝ゆかりの場所は三崎 (さんさき) 坂に面する全生庵。その全生庵には圓朝の墓があり、落語家たちが今なお命日の8月11日に法要を営んでいるという。

今から20年ほど前になるがJR日暮里駅の駅改良工事の計画があり、その商業施設を含めた可能性について駅周辺を調べたことがあった。当時の日暮里駅もそうであったが、谷中ぎんざを含め周辺エリアはただ古くさいだけの商店や街並といった印象であった。しかし、今回ヤネセンというテーマのあるエリアをスタディしようと何回か歩いてみたが、20年という時を経たこともあるが、考えていた以上の良い意味での変貌ぶりであった。その変貌の一つが東京を象徴するJR日暮里駅前の高層ビル群である。

そして、そんな変貌のなかでも、最近東京で一番注目を浴びているのが谷中ぎんざ商店街である。砂町銀座商店街、十条商店街、巣鴨地蔵通り商店街、赤羽東口駅前商店街、あるいは京成立石商店街。こうした商店街に共通しているのが、「昭和」「下町」といった生活文化の匂いが色濃く残っている商店街である。こうした大きな商店街以外にも、未来塾でも取り上げた吉祥寺のハモニカ横丁、町田仲見世商店街、小さな横丁、路地裏といった一部エリアであればまだまだ残ってはいる。再開発が進む東京ではあるが、新宿西口の一角にある思い出横丁や武蔵小杉駅前の再開発ビルの谷間に残るいくつかの商店街、あるいは昭和の匂いのする「えばらまち商店街」もその一つであり、今後大井町線荏原町駅前の防災事業再開発がどのように進むのかそれ次第ではあるが。

こうした戦後の再開発から残ったエリアに注目が集まるのも、便利さと引き換えに「何か」を失ってしまったと感じる都市生活者、そうしたシニア世代ばかりか、吉祥寺のハモニカ横丁のように若い世代にとっても新鮮な世界、古が今新しい(OldNew)と感じる。そうしたノスタルジックな潮流がここ十数年社会の表へと出てきたからであろう。

物語のあるエリアに

「差異」という個性は顧客によって創られると書いたが、ヤネセン(谷根千)も住民の人たちによって一つの独自物語が創られている。東京といっても極めて広く、その地域に住まない限り、再開発等の動きは分からない。根津は文京区に位置しており、その名の通り文の京(ふみのみやこ)として文人や学者、政治家などが多く住む古くからの住宅地であり、根津神社をはじめ多くの寺社のあるいわゆる寺町となっている。

文京区は世田谷区や練馬区と同様にJR山手線の駅がないエリアということから、結果として商業施設も少なく再開発事業の波からは外れたところにある。しかし、次第に不忍通りから住宅地へとマンション開発などが始まり、町が変わってしまう、この歴史のある風情ある町並を残そうという住民の中から、一つの地域誌が生まれる。1984年わずか数名の子育て主婦が始めた谷根千工房による雑誌『谷中・根津・千駄木』が創刊される。

私は1990年代前半コミュニティペーパーをスタディしたことがあり、何回か読んだ記憶がある。主婦とは言えなかなかセンスの良い雑誌であった。そのセンスは雑誌のデザインとしてのセンスばかりでなく、情報の掘り下げ方等興味深く読ませてくれるそうしたセンスである。現在はその発刊を終え、次の世代へとバトンタッチしているようだが、恐らく、町おこしというとB1グランプリ参加から街コンまで多様な試みがあるが、雑誌『谷中・根津・千駄木』のようなメディアによる町おこしは初めてであろう。そして、こうしたメディアを通じて谷根千物語が始まる。町おこしにはバカ者、ワカ者、ヨソ者が必要であると思うが、基本の第一はそこに愛着をもって住む人自身、そんなバカ者によって町おこしという物語がスタートする。

昭和、下町を思い浮かべる”夕やけだんだん”物語

2005年の日本アカデミー賞を受賞し200万人もの人たちを動員した「Always三丁目の夕日」の主要なモチーフとなっているのが「夕日」「夕焼け」であった。周知のように西岸良平の漫画『三丁目の夕日』を映画化したものであるが、昭和33年東京タワーが完成するこの年、夕日町三丁目に繰り広げられる温かな人間模様を描いた映画である。この三丁目は東京タワー近くの港区愛宕町界隈を想定したものであるが、JR日暮里駅から谷中ぎんざに向かう坂道(階段)も西日暮里三丁目ということもあり、その坂道から見る夕日が素晴らしく、多くの人は「Always三丁目の夕日」を思い浮かべる、そんな夕日の町である。

日本全国朝日と夕日の絶景スポットといわれる場所は数多くある。絶景マニアが撮影したい時と場所はこの時この場所という非日常の風景である。しかし、この谷中ぎんざを見下ろす坂の上からの夕焼けは絶景というより、だんだんと日が暮れていく日常の風景、今日一日お疲れさまとでも表現したくなるような、そんなありふれた時間の夕焼けである。感動するなどといった絶景ではなく、1日が終わりどこかほっとするそんな日常風景の夕焼けである。

この階段の「夕やけだんだん」というコピーは平成2年に雑誌「谷根千」の編集者であった森まゆみさんがネーミングしたとのことだが、見事なくらい「昭和の下町物語」を生かしたものとなっている。この谷中ぎんざ商店街のHPには下町物語「東京下町レトロ」の主要コンテンツのキーワードが表現されている。「笑顔」「人情」「職人」「粋」「食」「新風」「風情」「歴史」「猫」「未来」とあるが、是非そのHPを見られたらと思う。

東京下町というと、必ず出てくるキーワードの一つが「人情」である。小売りという顧客接点の場合、顧客のことを思って、”今日はこれがいいと思うよ”と常に顧客のことを思って時々のお勧めをする。実は、これが「人情」の本質である。顧客を思うとは、つまり日常にある思いということで、特別なことではない。だから、谷根千の入り口となる坂の上から見る「夕焼け」は小さな思い・人情の象徴でもあるのだ。

ヤネセン、特に谷中ぎんざの周辺には野良猫が多く、”夕やけだんだん”ではなく、”夕やけにゃんにゃん”と呼ばれるほど多い。和歌山電鐵貴志川線には猫の駅長「たま」が看板猫として有名であるが、ヤネセンのランドマークは何かと言えば、やはり「坂の上から見る夕焼け」であろう。(後半へ続く)